Mon deuxième voyage à l’Allemagne

PART 9 ボン ―文化の香りに包まれた旧西独の都で―

PART 9 ボン ―文化の香りに包まれた旧西独の都で―

前述したように、今回の旅行ではパリ→ストラスブール、ボン→パリだけ事前にネットで手配して、ストラスブールとボンのあいだを鉄道で北上する行程は現地での気分に任せることにしていました。復路の出発点をボン(Bonn)にしたのは、同じルートを往復するのではつまらないから一周コースにしたかったのと(結果的に2007年のルートの1つ外側を回るコースになっていますね)、そうなるとケルンが起点になるはずだけれどもそこは2006年の遠征で経験してしまっているから、少しずらそうと考えたためです。さほどに深い理由はありません。

ボンHbf

ボンHbf

駅のスケールが大きくないことからもわかるように、ボンという都市自体もさほどに大都市というわけではありません。みなさんはどんなイメージをおもちでしょうか? おそらく、私の年齢より上の人と若い人ではかなり違っていて、30代以下だとイメージどころか、古今東西ゲームで「ドイツの都市」なんていうお題を出されてもボンが出てこないかもしれません。要するに、東西冷戦を実話で知っているかどうかが境目になります。

日本と同じ枢軸陣営にあって第二次大戦に敗れたドイツは、しかし実質的にアメリカ1国の占領統治を受けた日本と違って、連合国4ヵ国による分割占領を受けました。戦争ですから、どちらがよかったかとか、そのやりかたが正義だったのかといった話はナンセンスで、すべてダメに決まっています。結果だけを申しますと、全国主要都市への空爆、沖縄の攻略と占領、そして広島・長崎への原爆投下と、日本の降伏はアメリカがほぼ独力で導き出したものでした。他方ナチス・ドイツは、米英などが西から、ソ連が東から攻め込んで、両者で屈服させています。首都ベルリンに関してはソ連軍が侵攻して攻略に成功し、ヒトラーの「首を取った」のでした。このため、ドイツの戦後処理は米ソ英仏の4ヵ国が当たることになります。逆にいえば、このときの「失敗」に学んだアメリカが、日本を追いつめる際にソ連の影響力が及ぶ前の決着を急いだともいえます(日本が分割占領されなかったというのは、本当は不適切。ソ連軍は日ソ中立条約を破棄して「北方領土」を含む千島列島に侵攻し、これを占領、実質的に今日まで支配しています。四島が日本領であるならば分割占領ですよね)。日本国憲法の制定公布は1946年11月、一方のドイツは4ヵ国の分割統治ですから戦後の枠組がなかなか定まらず、ようやく憲法を制定した1949年には、すでに東西の対立が抜き差しならないところに来ていて、米英仏の占領地域とソ連の占領地域が別の国家を形成することが避けられなくなってしまいました。こうして1949年5月、米英仏占領地域においてドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz für

die Bundesrepublik Deutschland)が制定され、いわば西側の見切り発車のかたちでドイツ連邦共和国、通称西ドイツが発足します。本来であれば憲法(Verfassung)と呼ぶべきところ、暫定的なものだという意味合いを含んだため、基本法の語が採用されました。この基本法が起草され、西ドイツの暫定首都になったのがこのボンだったのです。ボン基本法という通称はそれに由来します。そうして西側世界の有力国の首都になったため、私が子どものころは、「ボン発」という外信記事やニュースが非常に多かったのです。

*1990年に東西ドイツが統一される際、憲法をつくりなおすのではなく、ボン基本法の規定にもとづいて旧東ドイツを吸収合併する手法を採ったため、いまでもボン基本法がドイツの憲法として効力を有しています。

ベートーヴェン像(ミュンスター広場)

ベートーヴェン像(ミュンスター広場)

私が大学1年生だった1988年、受講していた憲法の授業、担当された先生がボン基本法体制を専門にしており、日本国憲法や合衆国憲法などとの対比で基本法の構造・特色を詳しく学ぶことができたのですけれども、その折にはよもや、一方のドイツ民主共和国(通称東ドイツ)が崩壊して西に合流するなど思いもしませんでした。日本で元号が平成に改まった翌1989年11月、東欧民主化の波は東ドイツにも押し寄せ、堅牢に思えたベルリンの壁はあっけなく崩れ落ちました。その時期にもいろいろとドイツ・欧州関係の講義を受講していましたが、毎週の授業が楽しみで仕方ありませんでした。歴史が大きく変わるそのときに、同時進行的に学んでいたのです。

まずは駅から2ブロックほど北に歩いてツーリストインフォメーションを訪ねました。もちろん観光マップを入手するためです。ここでは無料の地図が英語・フランス語など数種類の言語のバージョンで置かれていて取り放題。日本語はなく、英語版とフランス語版をいただくことにしました。この地図は非常によくできています。私、訪れるあちこちの街でさまざまな情報を得ようとして、ときに苦労することがありますが、怒りや不満はそれとして、では東京は海外からのお客さんをきちんと迎えているだろうかと考えます。独りよがりの案内とか地図をつくっていないだろうか、とね。

市内の繁華街

市内の繁華街

昼休みだからか、中心市街地らしいあたりには人が大勢出て、活気を感じます。駅とかインフォメに近いミュンスター広場(Münsterplatz)の周辺には、カールシュタットとかC&Aなどのデパート、ショッピングビルが展開し、少し先に進めば小さな商店が軒を並べてウィンドウショッピングの楽しいゾーンになります。西欧都市の旧市街は、道が碁盤の目ではなくて妙なカーブを描いている場合が多く、ときどき方向感覚がわからなくなります。当方は別にお目当てがあるわけでもなく、人の流れ、道路の雰囲気に任せてうろうろ。

マルクト広場

マルクト広場

マルクト広場(Markt)というところに出ました。その名のとおり、八百屋、果物屋、パン屋、花屋、置物屋などさまざまな屋台が出ています。屋台で立ち食いの昼食を済ませるおじさん、おばさんもけっこう多い。レストランもいくらかありますが、何となく気乗りしないので、もう少し歩いて探そう。

欧州委員会ボン支所

欧州委員会ボン支所

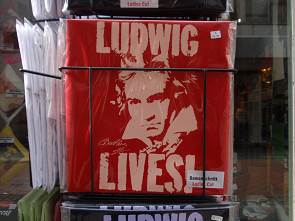

(左・中)ベートーヴェンハウス (右)はす向かいのショップで売られていたTシャツ

のんびり歩くうち、オックスフォード通り(Oxfordstraße)というどこかで聞いたような大通りに出ました。トラムも走っていて自動車の通行量もかなりあります。通りに面した欧州委員会(Europäische Kommission / European Commission)のボン支所を見つけました。欧州委員会はEUの行政(執行)機関に相当する部局で、今ではかなり強力な権限を握っています。その1筋裏側の狭い道路に面して、ベートーヴェンハウス(Beethoven-Haus)がありました。いうまでもなくルートヴィヒ・ファン・ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven)といえば楽聖と尊称される大作曲家で、1770年にこの家で生まれたそうです。♪じゃじゃじゃじゃ〜ん(運命)、♪たりらりたりららら〜ん(エリーゼのために)などおなじみのフレーズ、とかいっているあたり音楽的教養のなさがバレてしまいそう。これでも私、幼少のころはピアノなぞ弾いており、エリーゼとかトルコ行進曲なんかは一通りやったのよ。

小径も含めて雰囲気の感じられる道が多くて、散歩が楽しい。西欧の街歩きで個人的にいちばんいいのは、古い街並みを残した旧市街にお店がたくさんあってにぎわっているという状況です。ボンは、今までのところまさしくそういう感じです。にぎやかな商店街を少しだけ折れると、落ち着いた石畳の道があり、そこに面して小さなレストランがありました。玄関に掲出されているメニューは全部ドイツ語で読めませんが、中をのぞけば落ち着いた雰囲気で、先客もそこそこあるようだから、これはいけそうと判断しました。他に誰もいないレストランに入るのはなかなか難しいですよね。店内に入ると、おばさん店員がメニューをもってきてくれました。もちろん読めん。肉料理でお勧めはどのへんですかと英語で訊ねたら、かなりあやしい英語ではありましたが、これとかこれと指さします。ビーフ? ポーク?などとやりとりするうち、Putensteak mit Sauce Hollandaiseなる€12.50の料理がターキー(七面鳥)であることがわかり、そいつを発注。ドイツ語は理解不能ながらもmitがwithであることは承知しており、オランダふうソースをかけた何ちゃらのステーキというふうには読めていました。肉の種類がわかればばっちりです。ターキーは前夜の盛り合わせにも入っていたけど、日本ではクリスマスを含めてほとんど口にすることはありませんよね。メニューにはRöstkarttofeln und Salat frisch vom Bonner Marktと添え書きされていて、ローストした何ちゃらと、ボン・マーケットふうの生野菜サラダという具合に読めます。大学時代に英語で一度も優をとれなかった語学の劣等生ではあるが、ある程度の要領みたいなものはわかりかけていて、問題は普通名詞の語彙の少なさだよねえ。

ケルシュ

ケルシュ

「お飲み物は」と訊かれたので、店の表にも看板の出ていたケルシュ(Kölsch)を注文しました。ケルンのビールで、4年前に同市を訪れた折に飲んで気に入ったものです。ボンとケルンは近くて同一地域ともいえますので、ケルシュも盛んに飲まれているのだと察します。0.2リットルの細長いタンブラーで供されるのがケルシュの特徴だということを、前回心得ていました。本当はじゃんじゃん飲んで、わんこそばみたいにお代わりを頼むのが流儀らしい。

ややあって運ばれたのは、つぼ型の器に入ったスープ。「これは食事される方へのサービスです」とのことでした。シイタケみたいなキノコの風味がある野菜スープで、なかなかに美味しく、家庭のお母さんがつくってくれそうな味ではある。つづいてボン・マーケットふうの生野菜サラダ?が来ました。細かく切ったレタス(グリーンカール?)と千切りのニンジンというシンプルなサラダですが、かかっているドレッシングが甘みを含んださわやかな味で、これも非常に美味。メインのターキーは、塩コショウと何かのスパイスで下味をつけ、小麦粉をまぶしてオーブンで焼いたものらしく、バジルバターを添え、ジャーマンポテトがついています。オランダふうソースというのは、野菜ベースでとろみのついた、どことなく中華あんかけみたいな味。ターキーの歯ごたえは鶏というより豚ロースに近くて、噛んだときの感じや後味が記憶のどこかにあるなとずっと考えていたら、食後のエスプレッソを飲みながら思い出しました。高田馬場の中華料理店「秀永」で出てくる「ロース定食」の豚肉の味だ! ローストした何ちゃら(karttofeln)はpotatoesということですな。そんなこんなで小一時間、ボンの素朴なレストランの料理を満喫しました。これがドイツ料理もしくはこの地方の料理なのかどうかは判然としませんが、パリで食べているのとはかなり違う、家庭的でほっとする味でした。勘にまかせて入ったレストランが当たるのはうれしいですよね。ビールが€2.30、エスプレッソが€2で込み込み€16.80でこの質と量ならいうことないんじゃないかしら。

ライン川の上流方向を望む デュッセルドルフへの船便もあるようです

腹ごなしもあるので散歩をつづけましょう。レストランから5分ほどで、ライン川の左岸に出ました。さっき車窓から見た、木々と岩場と小さな町に包まれて流れていた川とは別もので、都市を貫流する大河川という印象です。4年前のケルンで、やはり同じようなライン川を見ています。ただ、市街地には人がたくさんいましたけれど、川沿いの遊歩道は老夫婦とか若いカップルがたま〜に歩いているくらいで静かです。

左岸の段丘上にある旧関税徴収所から、あらためてライン上流を眺めて

船着場のすぐそばの左岸は段丘になっていて、日本の城跡みたいな石垣が組んであり、石段を登れるようになっていました。登ってみれば、ライン川の眺望を楽しめる展望台になっています。例によってドイツ語は意味不明ながらAlter Zollとあるので後日調べてみますと、往年の関税徴収所であったらしい。川筋を仕切っている人たちがいたんですかね。大砲が2門、対岸に向けて据えられていました。その展望台を背に陸地のほうへ戻ると、広い芝生の中にクラシックな建物が配置された区画に出ました。ボン大学(Universität Bonn)です。旧西ドイツの首都、あるいはベートーヴェンの故郷ということのほかに、ボンはこの大学によって中都市でありながら存在感を有しているともいえる。マルクスやニーチェが若いころにここで学んだことは有名ですし、留学生に寛容なのか、ここに留学しましたという日本人の研究者がけっこう多くて、身近にもいました。ボンに行ってみようという発想を得たのも、そういうことが間接的に作用したためかもしれません。なるほど、大学というのは本来こういう雰囲気であるべきなのだなあ。子どもたちが芝生で遊んでいたりして、のどか。

ボン大学

ボン大学

小学校のたしか4年生のころ、世界地図に凝ったことがあり、図書館で地図とか地理の本を借りてきて読み漁るものだから、おとなが使うような帝国書院の地図帳を親が買ってくれました。私はなぜかそこで地図の複製?という作業に没頭することになります。お習字の半紙みたいな薄めの紙を地図帳に載せて、陸地のアウトラインと主要河川、主要都市を写しとっていくのです。すべてを複写することはできませんので、そのときの気分によって鉄道中心になったり、山脈重視になったり。三つ子の魂を引っ張ったため、いまでも国名・都市名やそれらの配置に詳しく、欧州の地図なんて黒板にさらさらっと描けるので、社会科の教員になるにあたって得がたい経験をしていたものと思います。「ドイツ」「フランス」「イギリス」といったメジャー?な国が並ぶ西欧の地図はとくに興味深く読んでいました。フランスの主要都市が、わりに等間隔でぽつ、ぽつと配されているのに対して、ドイツは、たとえばライン川流域に同規模の都市がごちゃごちゃに寄り添っていて、その違いは何だろうと子どもながらに考えました(そのまま発展させれば人文地理学になるのだけど、そのあと歴史のほうに「転向」しました)。今回の遠征で通ってきた縦の筋にも著名な都市がかなりありましたよね。ついでにいえば、中央集権とか一極集中というのと対極にある、中くらいの都市がたくさんあるドイツのような地域では、都市対抗としてのサッカーリーグが盛り上がるのよね。

DBの線路をくぐって

DBの線路をくぐって

ボン大学のある緑地はけっこう広くて、ライン川からボンHbfの近くまでつづいています。市街地と違って、この周辺はお店というよりオフィスや住宅が多いのですが、高い建物がないのと、色調が揃えられているのとで、非常に落ち着いた印象がありますね。駅の南側のガードで線路をアンダークロスすると、その先にポッペルスドルフ・アレー(Poppelsdorfer Allee)という広い緑道がつづいていました。ガイドブックにも触れられていなかったように思うけれど、地図で見てはっきりわかるこういうところは、きっと散策にふさわしい場所に違いありません。

ポッペルスドルフ・アレー

ポッペルスドルフ・アレー

そこは、真ん中に幅広い芝生、両側に遊歩道、外側に車道というシンメトリーな道でマロニエの並木がつづいていました。アレー(Allée)というのは遊歩道を意味するフランス語のはずで、地理的にみてフランスの影響または支配があったのかもしれませんね。ボン大学の校舎とか関連施設が、一見するとそれとはわからないような外観で両側に点在していて、学生さんらしき若者がけっこう出入りしていました。あとから思えば早稲田大学のヨーロッパセンターもこの一隅にあったらしいのだけど、緑道の印象が強すぎてあまりきょろきょろしていませんでした。突き当たりに、ポッペルスドルフ宮殿(Poppelsdorf Schloss)というあまり大きくないものの美しい建物があり、その裏手は植物園のようです。

メッケンハイム・アレー

メッケンハイム・アレー

駅からこのあたりまで、ゆっくり歩けば15分くらい。「道」以外に何もないとわかっているところに時間をかけて往復するというのには、時間だけでなく気持ちのゆとりも必要だと思います。誰でも最初は、あれもこれも見ようと予定を詰め込み、最短距離でこなそうとします。それでいて、2人連れないし数名の旅行の場合には、どうしても日常のおしゃべりの延長になってしまい、肝心の景観とか見どころを見ていないことが多くなる。このごろ、国内外を問わず一人旅のできない若い人が増えています。自分のペースと自分の方針で旅程をコントロールできない人が複数集まって、ペアないしグループ旅行すると、何をやっているのかさっぱりわからないことになりますよ。基本は一人旅ですから、手近な国内で練習しておくといいですね。そして、グループ旅行の旅先では個人のフリータイムを必ず設けること。なお西欧にかぎっていえば、人通りのあるところ、中心市街地、地下鉄などは女性ひとりでもまず大丈夫です。夜遅くとか、街灯が不十分な裏道などを歩かないこと、むやみなおしゃれをしていかないこと、派手なメイクをしないこと、高価そうなハンドバッグやポーチなどを持ち歩かないこと、などに気をつけておけばよいでしょう。

市街地への帰路は、ポッペルスドルフ・アレーとほぼ並行に走るメッケンハイム・アレー(Meckenheimer Allee)という2車線の街路を通りました。高級住宅街なのかな? 同じような外観の建物が並んでいますが、よく見るとブティックだったり、弁護士事務所だったり。何となく気分がいいのは、昨日のフランクフルトと対照的だからでしょうかね。昼前にボンHbfに着いたときには好天だったのに、いつしか曇天になり、そろそろ湿りそうな空になってきました。

この作品(文と写真)の著作権は 古賀 毅 に帰属します。