|

ミラノ(伊 Milano)/ミラン(英・仏

Milan)/マイラント(独 Mailand)

イタリア共和国

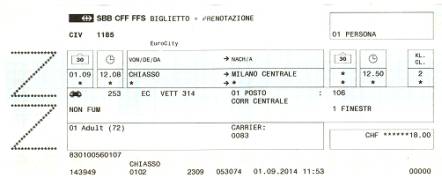

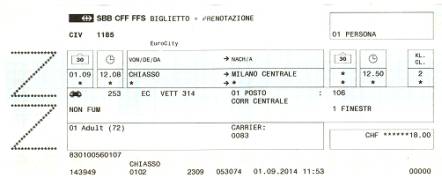

切符の購入に思いがけず時間を要してしまい、余裕があったら駅前を散策して軽食くらい食べられるかなという見込みが吹き飛びました。以前であれば「国境」の厳格さはそんなものではなかったはずなので、15分のロスくらい本当は些少なことかもしれない。スイスは欧州連合(EU)非加盟国です。永世中立国だから、主権にかぎりなく近い自治権をもつカントンの集合体だから、食糧安全保障に厳格だから・・・といろいろな理由や事情はあるものの、しかし1990年代以降に欧州統合が加速している中で、さすがにこのままでいいのかなという疑問や不安は多くの国民から湧き上がってきました。安定感と信頼性で世界最強の通貨ともいわれるスイスフランをどうするかという問題にもかかわってきます。ちょっと矛盾をはらんだ言い方になりますけど、EUに入らないほうが「欧州の国」としての立場も強化されるという面があるのではないでしょうか。

フランス領のユーロエアポートをバスで抜け出てバーゼル市内に入ったのが木曜の夜。月曜昼すぎにスイスの領土を離れます。島国であり、自由通行を定めるシェンゲン協定の例外扱いとなっている英国・アイルランドをのぞいて、EU加盟国間は国境検査などをいっさい廃止しています。実際のシェンゲン圏というのはEU加盟国と一致しておらず、非加盟国のうちスイス・ノルウェー・アイスランド・リヒテンシュタインはシェンゲン圏の国。極小国家であるモナコ、サンマリノ、アンドラ、ヴァチカンも実質的にシェンゲン圏に含まれます。私は一度モナコに行ったことがあるのですが、電車に乗っていて普通に途中下車するような感覚でした。スイスもシェンゲン協定には加入していますので、いまはノーチェックでフランスやイタリアとのあいだを移動できます。いっぽう人ではなくモノのほうは法的に微妙なところだそうで、建前上は税関があって国境検査を実施できる余地が残されているのですが、実態としてはそのような運用をしていない。バーゼル(ユーロエアポート、SNCFバーゼル駅)でもここキアッソでも、税関・国境検査場があって国内移動よりは段差を設けてありましたが、そこは無人で、すたすたと通り抜けられるようになっていました。キアッソ駅では、さきほどの切符売り場の前を数メートル進んだところに「イタリア方面」(per l’Italia)という表示があって、窓口がクローズされたままの国境検査場の通路を通り抜け、その先に列車のホームが現れました。1面2線のこのスペースが、スイス国鉄とは分離されたトレニタリア(Trenitalia 旧イタリア国鉄を継承したもので、日本のJRにほぼ相当)の専用ホーム。つまりここは実質的に「イタリア」として運用されているのです。

国境検査場・税関 国境検査場・税関

トレニタリアのキアッソ駅 運用上はここからが「イタリア」の扱いとなる ホームの矢印を入ったところに税関(ドイツ語でZoll)がある

トレニタリア専用ホームに出てきたのが正午。12時08分発のミラノ・チェントラーレ(Milano Centrale 中央駅)行きECは4両編成の客車列車で、「イタリア国内」の便のはずなのに、なぜかスイス国鉄SBBの車両でした(電気機関車はトレニタリア)。鉄道マニアなのでまあ事情は想像できますけどね。国際列車も多いので車両の出入りや貸し借りも多く、差し引きの部分を期末に決済(おそらくお金を払うのではなく車両を使ってもらって減価償却ぶんで現物決済する)となるのでしょう。車内はがらがら。いちおう指定された号車の指定された座席付近に行ってきょろきょろしていたら、ボックス席をどーんと独占していた背の高い白人の兄さんが、「別に好きなところに座っていいんですよ。アズ・ユー・ライク」と英語で声をかけてくれました。そりゃそうだな。サンキュー。

キアッソを発車してすぐ、列車はトンネルに入りました。いまグーグルマップで確認すると、駅構内のホームが途切れたあたりに国境があるらしく、町自体が2国にまたがっている模様。トンネルは完全にイタリア領内です。イタリアは2009年2月に来て以来だから5年半ぶりか。12時15分、コモ-サン・ジョヴァンニ(Como- San Giovanni)着。ルガーノ湖から一山越えた東側にあるコモ湖に面した場所で、イタリアの奥座敷としてルガーノよりも著名なリゾート都市です。私がまず先に思い出すのは、独裁者ムッソリーニが逃亡の途中でこの付近で捕捉されたこと。パルチザンの手によって銃殺されたのは、コモ湖を少し北に進んだ村だそうです。コモに数分停まったのち、列車はスピードを上げて、丘陵地帯みたいなところを走り抜け、あっという間に平野に躍り出ました。たちまち工場や住宅が密集する景観となり、ミラノ郊外に入ったことがわかります。どうやらこのECは、コモからミラノまでノンストップのようで、都市間連絡に徹して近郊の乗客と流れを分離しているようですね。キアッソをすこし後に出るICは、中央駅でなくミラノ-ポルタ・ガリバルディ(Milano- Porta Garibaldi)行きで、こちらは近郊のお客を拾っていくのではないかな。

ミラノ中央駅

定刻の12時50分をすこし過ぎて、列車は巨大なアーチ屋根に覆われたミラノ中央駅に到着しました。欧州の主要都市にみられる端頭(行き止まり)式のターミナルです。この駅のホームは階上にあるので、パリ北駅とか東駅、フランクフルト中央駅のようにキャリーバッグを転がして進めば同一平面のまま駅前に出られるということではありません。エスカレータで2フロアぶん下りて、さほど広くないエントランス付近のスペースに出てきました。あす2日は、鉄道ではなくバスに乗ってミラノ・マルペンサ空港に向かうことにしており、トレニタリアとのお付き合いはこの40分ほどでおしまい。それにしても「スイス」が広いのかミラノがスイス寄りなのか、われわれがイメージする「スイス」の景観に近いルガーノからイタリアの経済首都であるミラノまで1時間内外で来られるというのは意外かもね。リゾート地に日帰りで行く人がどれくらいいるのかわからないけど、新宿に住んでいる私が横浜中華街に昼ごはんを食べにいくような時間感覚だものなあ。

ミラノ(Milano)に来たのは初めてです。2009年に訪れたトリノが自動車などの工業都市であるのに対し、こちらは商業・金融などを中心に発達したイタリア経済の実質的中心で、欧州においても重要な位置を占めています。ニューヨーク・パリとならぶファッションの一大拠点でもあります。近ごろではサッカーファンがぜひ訪れて試合観戦したいと思う都市になっており、本田圭佑のいるACミランと長友佑都のいるインテル・ミラノ(より正確にはインテルナツィオナーレ・ミラノ)の2球団が競合することでも有名。ミランというのは英語ないしフランス語での読み方で、AC(Associazione

Calcio フットボール協会)のほうがイタリア語なのに妙なセットですが、もともと当地在住の英国人がつくったクラブなので名残があるということらしい。現在のオーナーは元首相のベルルスコーニの一族で、もともとは新聞・放送局を足場に政財界を席巻した人物なので、ナベツネさん(読売新聞主筆にして巨人軍の実質的オーナー)が首相までやってしまうというようなイメージですかね。汚職だのセクハラだのでたびたびパクられながらも不死鳥のようによみがえり、意気軒昂というのがすごい。あ、私はサッカーにはとんと興味がございませんので、この先でその話題に触れることはありませんのであしからず。

ミラノ中央駅の外観 ミラノ中央駅の外観

もはや「スイス」でも「普通の町」でもなくて、「イタリアの巨大な都市」の話になってしまっていますが、パリからはじまった話のオチもしくは出口があったほうがよいので、このまま進めます。長らくお付き合いいただいた上で恐縮ですが、いましばらく欧州の旅をお楽しみください。

翌2日はミラノ・マルペンサ空港を朝9時05分というきわめて早い出発の便を予約しているため、空港へのアクセスを考えて、シャトルバスが発着する中央駅ちかくにホテルを予約しました。スイス方面からやってくるのにも都合がよいと思いましたので。大きな都市のターミナル駅の近所というのは治安の面でよろしくないことが多いので、女性などにはあまりお勧めしません。ターミナル駅周辺というのはたいてい「場末」なのです。今回はそうもいっていられないので予約した宿にチェックインして、荷物を置いて町歩きに出よう。中央駅の前を左右に横切っている道路がヴィトルヴィオ通り(Via Vitruvio)。トラムも走るこの道を東へ5、6ブロック進んだところ、グリーンベルトのようになっているあたりに、予約したホテル・パラディーゾ(Hotel Paradiso)がありました。前夜泊まったルガーノの地区名と同じく天国の意味だけど、どんだけパラダイス好きなのか(うふふ)。小さなレセプションでチェックインすると、外観も内装もかなりくたびれていて、朝食つき込み込み€90にしてはいま一つ。スイス諸都市ほどではないけれど、ミラノは全体に相場が高いですね。ただ天井が高く部屋もまずまず広くて、Wi-fiも無料ですので、1泊の宿としてはまあまあというところでしょう。周囲には似たような規模・程度のホテルが何軒か見えました。ここでジャケットを脱いで半袖に着替え、スイスフランのお財布をしまってユーロのやつを取り出します。

ホテル・パラディーゾ ホテル・パラディーゾ

いま14時前で、この時期の欧州は昼の時間が長いため、まだたっぷり町歩きできます。中央駅は市街地の北東の外れにあり、中心部へはメトロかトラムに乗らなくてはなりません。宿と中央駅のちょうど中間あたりを都心方向に向かうトラムがあることを確認しているので、それに乗りたい。メトロは景色が見えませんからね。でも一日乗車券があったほうがいいので、まずは中央駅に接続するメトロ駅(チェントラーレFS駅 FSはイタリア鉄道の意味)に行ってチケットを購入しよう。ヴィトルヴィオ通りの一筋北に並行する道がそのまま中央駅の真横に出ることが地図からわかるので、その「裏道」を歩くことにします。と、すぐに小さなインド料理店があり、カシミール(Kashmir)という店名。カシミアの原産地として知られるカシミールは、インド・パキスタン間の積年にわたる紛争の地で、両国が二分して実効支配していますが、料理にはあまり関係ないかな? もう14時なので店内にお客はなく、手前のガラスケースにテイクアウト用の品をあれこれ並べていたので、三角形の揚げワンタンみたいなやつを指さして1つもらいました。€2。朝食を含めて何も食べていませんが、あまり空腹を感じないし、旅行最終日の夜の恒例で今夜はまともなディナーを食べようと思っているので、こんな軽食でいいや。さっそく駅方向へ歩きながらかじると、ひき肉とジャガイモ、ニンジンなどが入っていて、当然のようにカレー味でした。カレーパンのガワがラヴィオリ素材に代わったやつということね。多少油っこいけど、何だか日本のB級グルメみたいで美味しい。

揚げワンタン的なものをテイクアウト 突き当たりはミラノ中央駅の建物

さきほどは中央駅のメインエントランスから出てきたのですが、この道をたどって着いたところは建物の側面。タクシープールや、ここにもあったシェアサイクルのステーションを越えて駅の出入り口まで進むと、マルペンサの看板(往年の「どっきりカメラ」みたいな手持ちのやつ)をもった兄さんたちが客引き?をしている。ああなるほど、空港行きのシャトルバスはここから出るのね。明朝の出発に備えて下見をしようとしていたところだったのでちょうどよい。よく見ると、マルペンサ・バス(Malpensa Bus)と書かれた大型バスのすぐ後ろに、マルペンサ・シャトル(Malpensa Shuttle)という別のバスが停まっています。空港アクセスを2社で競合しているのでしょうね。運賃はどちらも€10なので、明朝はここへ来てみて、早く出るほうに乗ろう。まったく同じ区間を同じ運賃でむすぶ広島の宮島航路(JR西日本と宮島松大汽船)の競合は不毛だなといつも思うのですが、それでもターミナルが別なのでどちらに乗るかを事前に決めなければなりません。ここは真後ろなのと、誰が経営しているというような背後関係もわからないので、どっちでもいいよね。

空港アクセスのシャトルバス

そのあと中央駅の地下に進み、自動券売機で一日乗車券€4.50を購入。€10紙幣を差し込んでからタッチパネルをどうしたものか少し手間取っていたら、横からささっと手が伸びてきて、何かを押し、チケットとおつりが出てきました。Enterキーのようなものだったらしいのですが、勝手に入り込んで操作するのは親切とはいえない。背の高い若い白人の男は、つり銭をこちらの手に乗せると、そのうちから€2コインを抜き取って「これは僕のもの」というふうに自分の顔を指さし、コインを口に入れる動作をしてみせる。ノー、ふざけるなおい、それは俺のものだ返せとフランス語で怒鳴ったら、悪びれもせずに€2を戻しました。まったく油断も何もあったものではなく、実害がなかったからよいようなもののミラノの第一印象が急に悪くなってしまいました。おそらく、後方で見張っていて不慣れに見える乗客がいればハイエナのようにねらうのでしょうが、「お礼」をくすねたところで数百円の小銭にしかならず、ことによっては犯罪で捕まるリスクだってなくはないのに、何をしているんだかね。イタリアとスペインはただでさえ評判が悪いのに、こういうやつを野放しにしているとますますイメージが悪化しちゃうよ。そういえば昨年末のバルセロナで後ろポケットに入れていた財布を奪われた不覚を反省して、その後はチェーンつきの財布に切り換え、カードや紙幣も分散してもつようにしています。警戒していたってやられるときはやられるのですが、薄着になる夏場はガードが甘くなりそうなので、とくに注意が必要ですね。

再び地上に出て、ヴィトルヴィオ通りと直交するルイージ・セッテンブリーニ通り(Via Luigi Settembrini)の電停へ。停留所の名はSettembrini- Vitruvioと京都式になっています(ヴィトルヴィオ通りを走る路線の停留所はVitruvio- Settembrini)。7、8分ほど待ってやってきた電車は、またずいぶんと古い車両。長崎電気軌道にはこの手の電車がたくさん走っていますけどね。車内の床や窓枠が木製なのも何だかなつかしく感じます。私が子どものころには、路面電車だけでなく近郊電車にもそのような旧型車両がけっこう走っていて、自宅ちかくの東急大井町線(1979年までは田園都市線)には戦前生まれの車両だって現役で走っていました。そうそう、2013年2月に訪れたポルトガルのリスボンのトラムは、新型も走っていましたが、旧型車両がかなり活躍していて、ウソみたいな急勾配を上り下りしておりました。車内はちょうど座席が埋まるほどの乗車率。老若男女のみならず人種・民族的にも多様なのがうかがえます。

トラムはビジネス街みたいなところをがたがたと走り抜け、やがてにぎやかな通りにさしかかりました。中心部に達したようです。下車したのはコルドゥジオ広場(Piazza Cordusio)。6本の道路が不規則に絡まっている、広場というよりは広めの交差点でした。人通りもかなりあります。ここから2ブロックほど歩いたところに、ミラノ観光の中心でありこの町のランドマークでもあるドゥオーモ(Duomo 大聖堂)があります。建物の前の広場も大きく、お天気がよいせいか、視界に入るだけで500人以上はそこにいるような気がします。よくある団体客が何組か出入りしていて、ドゥオーモをバックに記念撮影したりしています。欧州の都市で定番の観光スポットといえばキリスト教の教会、それも司教座のある大聖堂(フランス語でCathédrale、ドイツ語でDomまたはMünster、イタリア語でDuomoまたはCattedrale ただしこの区分はカトリックのもの)になることが多いのですが、年代が古くて建物が大きく、他とは比べものにならないほどの気合と技術を投入して造られることが多いので当然でしょう。ミラノのドゥオーモは写真で紹介されているのをよく見ていたのでそのイメージは承知していましたが、思った以上に大きくて迫力がありますね。ファサードは逆ホームベース型で、尖塔がたくさん備えられ、天を指しています。

ドゥオーモ ドゥオーモ

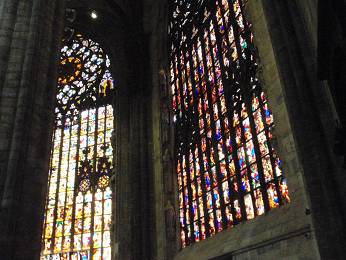

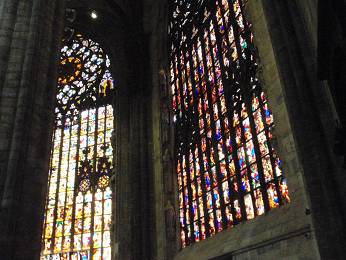

伽藍の中に入ると、柱廊がゆったりとられているのと奥行きがさほどでもないのとで、パリのノートルダムなどよりは広く見えます。入ってすぐのところで係の人に呼び止められました。「写真を撮りますか? それですと€2を申し受けます。写真を撮らないのであればカメラをバッグにおしまいください」と、丁寧な英語で。イエス、プリーズといって€2を納めると、「許可証」として頑丈な紙テープのストラップを手首に巻きつけてくれました。なるほどこういうしくみは初めてですが、いいんじゃないですかね。拝観料はないので、自分の心に刻みますという人はカメラをしまってそのままお参りすればよいわけです。

この大聖堂は14世紀に建設が開始され、できあがったのは19世紀半ば。欧州の宗教建造物にはしばしばみられるロングラン建立譚です。壮大な建物の建立に携わっているという行為自体が時の権力者に正統性を与えるものであったからでしょう。ここミラノの歴史は古くて古代ローマ帝国期に遡ります。今回私がたどってきたルート、スイスを横切り、ザンクト・ゴットハルト峠を越えてローマへと向かうルートの重要な結節点であったことがうかがわれます。おそらく荷車などを「山仕様」から「平野仕様」に代える地点であったのでしょう。古代末期には分裂した西ローマ帝国の都となり、6世紀にはアルプスを越えてやってきたゲルマン系のロンゴバルド王国の支配下に入りました。ミラノを含むロンバルディア(Lombardia)という現在の州名はこの王国に由来します。8世紀にはフランクのシャルルマーニュの支配下に入り、以降は聖俗さまざまな家系がここを統治することになりました。中世末期になってヴィスコンティ家の支配が確立してミラノ公国が成立、フランスの統治を経て、スペイン、さらにはオーストリアの宗主権をいただくというように推移します。ハプスブルク家支配のオーストリアはロンバルディアを重要な領土として保持し、ためにイタリアのナショナリズムと激しく対立しました。フランス革命の影響で欧州各地に国民国家建設の波が押し寄せた19世紀、イタリアでも複数の経路でその動きが進み、ナポレオン3世の介入などもあったのち、1860年までにロンバルディアはサルデーニャ王国(首都トリノ)に接収されました。ですから、ミラノとローマが同じ国であったのは、たかだかこの150年ほどということになります。商業都市あるいは宗教都市として繁栄し、「大国の都」になった経験がないというのは、ドイツの諸都市に通じるものがあります。

(左)ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世通り (右)サン・バビラ広場

15時すぎにドゥオーモを出て、その裏手を北東に向かうヴィットーリオ・エマヌエーレ2世通り(Corso Vittorio Emanuele II)に足を向けました。予備知識はないものの、見るからに繁華街で、大勢の人たちが歩いています。デパートとか各種ショップ、そしてもちろんファストファッションなどもあります。ビルの0階部分が回廊になっているのだけど、ベルンとはタイプが異なり、こちらは現代建築の感じがぷんぷん。賑わいの途切れないこの道をしばらく歩くと、サン・バビラ広場(Piazza San Babila)に出ました。他の商業ストリートとの交点になっているらしい。ドゥオーモ以外に見物したい建物もないので、高級ブランド街として名高いモンテ・ナポレオーネ通り(Via Monte Napoleone)に行ってみましょうか。もちろん高級なものを買う趣味や予算はなく、ウィンドウ・ショッピングです。「ミラノに来ている」ということを自覚するための行為でもあるのね(笑)。

ブルガリ ブルガリ

プラダ/フェラガモ/フェンディ プラダ/フェラガモ/フェンディ

エトロ/グッチ/ヴェルサーチ エトロ/グッチ/ヴェルサーチ

カルティエ/エルメス カルティエ/エルメス

うーん、通りのシックな感じがあるため、パリのフォーブール・サン・トノレ通りと同じか、こちらのほうがちょっとだけ落ち着いているかもしれない。外国人旅行者ががつがつショッピングするような雰囲気はなく、少なからぬ客が黒塗りの車で店先に降り立ち、店員さんがドアを開けて招き入れるという動作なのです。ふうん。上に写真で紹介しているもののうち、プラダ、フェンディ、エトロ、ヴェルサーチはミラノが本拠地。このほかアルマーニもミラノ発祥です。私がどうにか付き合いのあるのはブルガリの香水ですが、こちらはローマを本拠にしています。あ、香水はアメ横でおとな買いしますのでご心配なく。こんなところで買ったら高いし、税関で引っかかってしまう(笑)。ついでのことに、空港の免税店で買うよりアメ横やドン・キホーテのほうがずっと安いですからね。

|