■これまでの授業で扱われてきた流れや問題点などが、最終回で回収されたな〜という感想。きょうは高田先生の像を一目見て帰りたい。(教育)

■教員養成のしくみを詳細に理解するとともに、その歴史やいままで授業で扱われた内容をなぞるような説明だったので、自分の中で、学んだ内容の整理をつけることができた。これからの教職課程の学び方を、教える観点から考えようと思えるきっかけになった。また最終回で学んだことをもって、もう一度「坊っちゃん」を読もうと思った。(教育)

■教員になるための高等教育のしくみを理解することができた。また教育者はどういう存在になるべきか、という問いについて、これからの教職課程の授業を通して考えつづけたい。自分が教師になったときに、大学で学んだことを活かした教育をできるように、これから学んでいきたい。(文)

■教員養成の制度が戦前と戦後で大きく変化し、分かれていた養成機関も「大学」というひとつの場所でおこなわれるようになるなど、さまざまな過程を経ていまの教員養成制度が成立したことを理解した。(社学)

■現在の教員養成制度になる前は、大学を卒業しただけで教員になれることもあったなど、教員養成のあり方が異なっていたことに驚きました。いまの厳しい制度のほうが一定以上の質が担保された教員が多いのかなと思いました。教職科目がこれから減るようになると、教員の質がどうなっていくのか疑問であり、今後が気になります。(教育)

■社会の状況などを見て行動する先見の明の大切さがわかった。いつのj時代においても教育の課題はあり、それをどのように解決していくのか、これからも注視していきたい。いまこうして学ぶことができることのありがたさを知った。(人科)

■早稲田の教育学部のルーツを知ることができておもしろかったです。(教育、類例複数)

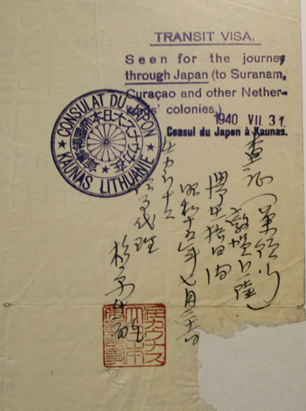

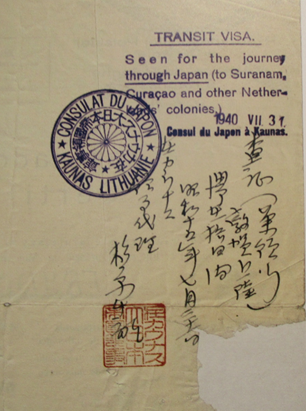

高田早苗先生の座像(早稲田キャンパス7号館前)

■目的がはっきりしていたとしても師範学校のように方法論だけを詰め込んでも学問という中身が伴っていなければだめだという戦前の反省を生かした視点に感動した。それでもなお開放制で大学での学びをおろそかにして教育の質が下がってしまいかねないということに、身の引き締まる思いだった。(文構)

■教科の専門性ではなく教育法に富んだ師範学校ではなく、開放制のように教科の専門家としての教員になるという中等教員養成の優越性について学ぶことができました。(教育)

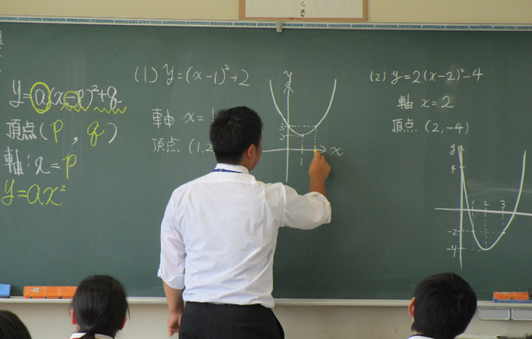

■開放制であることを誇りに思って、数学の楽しさを伝えられるような教師になろうと思う。(教育)

■師範学校がhow to teachの技を教え込んでいたということを知り、それは教え方の上手な先生をたくさん輩出できるという点で一見すばらしいのだが、その反面で「教育とは何か」「なぜ教育する必要があるのか」「何のために教えるのか」という、教育基礎総論で学んできたことを理解できないから、よろしくないと思った。(文)

■文学の中での師範学校とかはよく目にするものの、適当に「ま、大学くらいか」と流し読んでいた。学問的な素養や知識があれば、多少だがもう少し深く読むことができるのだと思った。おもしろかった。(教育)

■「坊っちゃん」で描かれている対立が、つらら型とたけのこ型という教育の違いによるものだというのが、とても腑に落ちた。(教育)

■知的土壌のない師範学校出身の先生は、熱心さと優秀な指導法をもっているが、それが国家のファシズム的なイデオロギーを教え込むことになってしまったので、それを変革するため戦後に開放制が採用された。興味深い。日本と同じく第二次世界大戦で敗北したドイツの教員養成の歴史も気になった。(文)

■高等師範学校、女子高等師範学校が師範学校の上にあるあたり、四民平等をうたってはいるが、戦前はエリートが上に立つ構造が抜け切れていなかったのだとわかった。(文構)

■教養がないことが教師としての欠陥になりうるという、新たな視点をもつことができた。最もカルチュラルな大学という教育機関で勉強できるあいだにたくさん教養を吸収しようと思った。(文)

■高等師範学校について知ることができておもしろかった。高田先生には感謝です。(教育)

■私立学校が教員養成を古くから担っていたことは驚きだった。(文)

■学制が出た当時、経済的な理由で初等教育すら受けられない家庭が多かった中で、公教育の形成における必須事項として小学校教員の養成に励むようになった。一方で中等教育でも、エリートとそうでない家庭があるので、中等教育の教員のニーズは少なかった。その中でも私立学校において中等教員養成がスタートし、多くの日本国民にとって公教育がさらに身近になる第一歩になったのではないかと考えました。(教育)

■高等教育を受けた者が国のために教師になって働くとき、国に報いるために働いていたのか、生徒を思って働くのかという心理的状況によって、教師の教え方が大きく変わると考えた。(教育)

・・・> おおまかにいえば、戦前は両方。国に報いることと生徒を思うことはさほど矛盾しなかったはず。戦後はひたすら生徒ないし自分自身のために教えた。ここ数年で伸びてきている政治勢力の、マニフェストなどにみられる教育観は戦前のそれにかなり寄っており(中には戦前より古そうなものもある)、別の部分に気を取られていると肝心の公教育がもっていかれる恐れがある。と私は思う。

■戦後改革のときに、中等教員の条件を高等教育卒業にしたことについてですが、その変更は、方法論のみで教養がない、というそれまでの教員批判とともに発表することでもなかったと思うのですが、実際はどのように変更の理由を告知したのでしょうか。戦後の教育改革では、そんな理由を告げることもせず、ずんずんと物事が進んでいったのでしょうか。(文)

・・・> 占領教育改革は、ずんずん物事が進みました。理由はちゃんと説明されていますが、従来の制度からして、一般人に説明されているものではないので、業界内で説明された(ことにした)ならばよかったのではないでしょうか。ところで前提の部分の捉え方に誤りがあります。ここを聞き取れていないということは、最終回の要点、あるいは当科目の大事な部分を汲み取れていない恐れもあるので、いまのうちに修正しておきましょう。中等教育の教員は、戦前から一貫して高等教育卒業が必須要件です。方法論ばかりで教養がないというのは、初等教員養成の話(つまり師範学校の教育の話)。文化資本、つらら/たけのこ問題と合わせて、よーく整理しておいてね。

坊っちゃんとマドンナの像(松山市)

■開放制を、解放ではなく開放と書くのは、制限や束縛から自由になったのではなく多くの人に開かれる制度であるから、ということでしょうか。(教育)

・・・> 閉鎖(=それ専用の学校に閉じていること)ではない、という意味です。

■なぜ高等師範はサッカーが強かったのでしょうか? (文)

・・・> サッカーが強かったのは高等師範学校ではなく師範学校(中等教育)。なぜなのかは存じません。野球が旧制中学校と商業学校(学校種でいえば実業学校の一種)を通して普及したのに対し、サッカーは師範学校が普及ルートだったのではないかと思われます。

■教職取ったから教員になるんでしょ?といわれて、少しとまどってしまいました。(教育)

■「早稲田を出て教師になるの?」という言葉は、いまの時代でもよく聞くように思います。他にも、教師になるのはやめておいたほうがいいんじゃない、と声をかけられることも実際ありましたし、教師という職業に対する認識はよくないのだと日々感じます。このような世の認識を正していくべきだと先生は考えますか。(文構)

・・・> 世の認識は困ったものですが、私たちが「正す」ほどの能力も発信力も、なにより権限ももっていないということは自覚しなければなりません。公教育に必要な教師は、そんな世評や短期的な認識にまどわされず、それでも自分はやる、なぜなら公教育は絶対に必要だからだ、という信念をもった人だと思います。

■明治期から戦前までは、教師の地位が高く、質も高かったのに、戦後では避けられる職業のように思われていて残念だ。教師がいるから公教育が成立しているという点もあるし、AIには絶対に代替できないし、国の将来のためにも重要な職業であるのに、給料が低くて重労働であるからなろうとする人が少ないという現状は、変えていく必要があると思う。また、自分の担当する教科についての専門性を高めるために、就学年数は長くなるが、大学院に進学するというのもすばらしいことだと思う。(文構)

■教師は教科の専門家であるべきだという古賀先生の考え方には大いに賛同する。子どもに学問のおもしろさ、学問自体を教えるためには、大前提として教師がその学問を理解しておかなければならないと思う。しかし、それと同時に生徒の人格の陶冶にもかかわる以上、教育心理学には通じている必要があると思う。大学間で教職の授業を共有できるようになれば、さまざまな先生と接する機会が生じ、生徒にもよい影響があると思う。この教育基礎総論1を通して、知らないことをたくさん知ることができて、とてもおもしろかったのだが、裏返せばそれは自分が無知であるということなので、受け手の立場に甘んじず、勉強しようと思った。(文構)

当科目の前身である教育原理C の2005年度のようす

当時は通年科目であったため後期(現 秋学期)にディスカッションを入れるのが常だった

グループワークも模擬授業も、世の教職課程がほとんどやっていないころ私はずいぶんやって

その後はわりに批判的な立場に変わった(笑)

■ひとくちに教育学部といっても、授業の仕方を教える大学もあれば、教育学について研究する大学もあるのだとわかりました。教員になるためには教育学部に行かなければならないのだと思っていたら、案外そんなこともないのが、よいのか、悪いのか・・・

という感じです。(社学)

・・・> 世の一般人は教員養成の制度の詳しいところを知りません。せいぜい身近な先生が○○大学を卒業して●●(教科)の先生になった、という個別の情報を集めているくらいです。初等と中等の違いなんてまともに認識されていないんじゃないかな。「教育学部」は、平成の初期までは国立大学にしかなく、早稲田大学と芦屋大学にだけなぜか例外的にありました。その後、大学設置基準の緩和や各大学の学生獲得競争などがあって、教育学部と名乗るところが増え、むしろ国立に必ずあった教育学部がその名称を改めるようにもなっています。そんな国公立・私立大学の教育学部をざっくり分けると3種類あります。(1)教育学研究を主とする教育学部。北海道・東北・東京・名古屋・京都・大阪・九州のいわゆる旧帝大の教育学部(系)です。これの変形として、昭和後期に立案された「新構想大学」が3ヵ所あります。上越教育、兵庫教育、鳴門教育の3大学。(2)初等教員養成を主とする教育学部。幼稚園教諭または中学校教諭の免許も取得できるようになっているところが多いです。旧帝大以外の国立大学の教育学部、すなわち北海道教育・宮城教育・東京学芸・愛知教育・京都教育・大阪教育・奈良教育・福岡教育の各国立大学と、それ以外の県にある国立大学の教育(系)学部、私立大学のうち3に該当するもの以外のほとんどの大学です。(3)中等教員養成を主とする教育学部。こちらは教科専門性を軸にしているため、見た目はそれ単体で「総合大学」のように見えるのと、1に相当する教育学研究の部門が組み込まれているのが特徴。国立では筑波・お茶の水女子・奈良女子・広島の4大学(かつての高等師範学校)、私立では早稲田大学教育学部と日本大学文理学部(かつての高等師範部)です。この3に属する大学の学科構成を見てみてください。よーく似ています。ということなので社学レビュー主さん、私みたいに大学院から教育学に来るのもいいですよ! 後輩とか妹・弟がおられるのなら、このあたりの情報を教えてあげてくださいね。

■早稲田大学は、開放制教員養成の中でもさらに優れていて、サポートやカリキュラムが手厚いと思った。志望校を調べているときに、教育学部以外で教職を取れる大学(とくに国公立)が少なく、自分の学びたい分野を学びながら免許も取得できる点に、非常に惹かれた。しかし周りの商学部生で教職を取っている人にまだ出会ったことがなく、先生のいっていたとおり、他の大学では1つの授業しかないこともあり、まだまだ改善が必要なのではないかと思った。(商)

・・・> 早稲田の開放制教員養成は、規模こそ国内最大ですが、サポートやカリキュラムは全然手厚くなくて基本的にほったらかし。各種のイベントが豊富で、そこに自主的に参加するとびっくりするくらい磨かれますが、大半の学生はイベントの存在すら知らぬまま卒業していきます。早稲田はほったらかしでいいと思う。そういう学風だからね。ところで、改善が必要だとレビュー主がいっている点については、私はあまり同感しません。仕方ないんじゃないのという感じです。商学部には商学部の目標や役割があり、その大半は教員養成とは合致しません。社会科系の免許を出すようになったのは20年くらい前からで、それ以前は商業の免許しか出ませんでした。○○商科大学とか、他大学の商学部にもそういうところが多いです。当然ではないでしょうか。教員になりたければ教育学部においで、というのが、まあ非常に妥当なところです。そして、教育学部以外で教員免許状を取得できる大学は、国公立も含めて、かなり多いです(「過半数が」といってもよい)。調べ方が甘かったのではないかな。それか、レビュー主の「行きたい大学」の範囲が、地理的にもジャンル的にもレベル的にも狭すぎて、そこには教免を取得できるところがなかったのかもしれない。後者だとすれば、より「仕方ないんじゃないの」と思います。教職課程は勝手に設置できるものではありません。カリキュラムや学問の内容が各教科(中・高の)の目的に合致しているかどうかについて、私たち担当教員の研究業績なども含めて、文部科学省・中央教育審議会の非常に厳しい審査を受審します。そこで取得した免許を全国の学校で使えるわけなので、きちんと中身を保障する必要があるからですね。商学部にせよ何学部にせよ、本来そこでおこないたい教育・研究活動があるとすれば、限られた予算や人事枠をそちらに充当するのが当然で、さほどニーズのない(履修割合が低い)教職課程のためにせっかくの枠を割くことができない(→国に教職課程設置を申請しない)というのは、当たり前の経営判断。ということで、最終回にして不本意かもしれないお答えになりますが、精進しましょう。開放制とはいってもそこまでオープンではないのです。

■教員養成は、あくまで主軸が自分の専門教科であり、教職課程はその周縁にあるという話がありましたが、私は教育学専修(俗にいう4教)で、親学問から要素を抜き出して教育哲学や教育史という科目があります。私の専門教科、つまり主軸にするべき学問は何ですか?

(教育)

・・・> 私の出身母体(学生としてではなく、助手・講師としてのキャリアを積んだところ)です。当時は初等教育専攻ができる前だったので3教でした。まだ学びはじめだと思うので十分に理解できていない部分もあると思いますが、教職課程が周縁にあるのではなく、周縁にあるのは教職科目。教職課程(teacher training

course)というのは教科専門性を担保する部分=学部・学科の専門科目群を含めた全体であり、むしろ教科のほうが本体です。教育学専修は、基本的には通常の教職課程であれば周縁部分にあたる「教職科目」の部分がど真ん中の専門になります。そのぶん地理歴史や公民の教科内容に関する部分の学習が不足するはずなので、そこはぶら下がり科目が設置されていますよね。そして驚くべきことに(私は驚かないのですが 笑)、同じ藤井千春先生(イケメン! 大尊敬です)が担当する同じような科目でも、教育学原論は教職科目で、西洋教育史は社会科・地理歴史科の専門性を担保する部分(世界史に相当する)に充てられています。教育哲学は道徳教育に充てられていたと思うけど、いまもそうなのかは確認していません。教育学専修や生涯教育学専修、教育心理学専修の教育3学科は、職業専門性という意味では師範学校や国立大学の教員養成課程に近いものです。そのぶん教科専門性がどうしても薄くなります。社会科か?っていわれると、そうでもないですしね。しかしいまどきの中等教育では生徒に寄り添い、発達を見つめながら指導するということがきわめて重要なので、実際には教育学科出身の教員はどこでも大活躍しています。『教育原理』 pp.122-124に登場していただいているK先生は、都内の公立中学校で社会科を指導しておられます。教育学専修のご出身で、まあいってしまうと私の教え子(非常に優秀な弟子)です。研修でうかがったこともあるのですが、とてもすばらしい社会科の授業をなさっていました。ということで、教育学科のみなさんには、早稲田の他のセクションご出身の方とはケイロ(毛色・経路)が違うかもしれないが、大いに期待しています。

■質問ではなく「発問」という概念がおもしろかった。(政経)

■「発問」の技術が小学生に対して教えるのに大変効果的なのだとわかった。私は中・高の生徒に教えることになるから、おそらくこの技術を使わないと思うけれど、自分に子どもができて小学校の内容を教えるときなどに生かせると思うから、いいなと思った。(文)

・・・> えっっっっ???? そっかまだ1年生だから、いいんですけど、2年次以降の教科教育法では発問の技術というのをきちんと学ばないと学習指導案も書けなくなります。中・高に発問がないなんてとんでもない。大学にだってあります。レビュー主の出身校が機械みたいに一方的に説明する先生ばかりだったというより、発問ということの解釈や受け止め方が不十分で、当たり前にあったものをくみ取れていないのではないかと思います。古賀・高橋編著『教育の方法・技術とICT』(学文社、2022年)の第4章もお読みください。

■私は、教職科目は多すぎると思います。塾講師のバイトをしているのですが、そっちのほうが、より教員になるための力になると感じます。多くの教職科目で、いまの問題を知り、行動するのは大事だと思いますが、それはあくまで自分が生徒の立場になっていると思います。それなら実践のほうが大事だと考えます。(教育)

・・・> まだ1年春学期を終えたところですからね。これからいろいろな学修と経験を積んでいけば、きっと考えは改まることでしょう。教職科目が多すぎるかどうか、配置や内容が適切なのかどうかに関しては検証が必要ですが、1年生から実践(授業的なことをやれということ?)をやるとか、塾のほうがいいとかいうのであれば、それは不正解で不適切な考え方ということになるはずです。いま大学1年生が塾で教えているというのは、少なくとも教える内容は中高生のときに生徒として学んだことであり、大学生としての専門的な学びを反映させているわけではありませんよね。「受験勉強」とやらを熱心にやってきて、そこにある意味の自信をもっていることの多い早大生は、しばしばそこから抜けられなくなります。早く本物の学問に出会って、目を開くときが訪れるといいですね。

公教育の父 二コラ・ド・コンドルセの像(パリ 学士院前)

■開放制がすぐに消えていたら、どうなっていたのだろう。もっと教員不足が深刻化していたのか、要因の質は向上したのか・・・。とはいえ、消えなくてよかったと強く感じるが。(先進)

■高度経済成長期の、進学率の上昇に伴う教員不足と、現在の教員不足について考えたとき、同じ教員不足でも解消するための施策が異なっていたことを知り、課題・現状ともに納得のいくものだった。(教育)

■教職科目を増やしても中等教育の質が上がっていない理由は、何が考えられるのだろうか。(人科)

・・・> 何でしょうね。複数あると思いますがお考えください。AIに聞いてもたぶん正解は出てこないでしょうけどねええ。

■初等教育の教員は教育の専門家、中等は初等ほどその専門性が高くなくてもよいが、ある程度、教育(とくに道徳)に専門性をもち、それに加えて教科の専門性をもつ必要があると考えた。(教育)

・・・> 国のほうも同じように考えていて、それで教職科目がどんどん増えているわけですね。

■教職科目を増やせば学生の負担が増えるが、減らせば必要な技能が・・・。しかしあらゆる技能をすべて教員に求める必要はあるのだろうか。教科を教える技能を削ることはできないとしても、何か他の人材に任せることのできることはないのか。「やりがい」だけでどうにかなるレベルを超えて、多くを求めすぎているように思う。(先進)

・・・> おっしゃるとおりです。いくつか打開策が提示されています。でも、なんとなくだけど「学校の先生たち」がそれに抵抗する気もするんですよねええ。

■教員免許更新制度について、教育は社会からの要請によって変わっていくものだという、この授業で学んだ視点で考えてみると、一定の期間で教員が時代、社会に対して十分な知見をもっているかを審査することは、ある程度当然かなと考えました。教員の負担が非常に大きいことだけが廃止の理由なのでしょうか。(教育)

・・・> 10年で失効すると、ペーパー・ライセンスすなわち「いつでも教壇に立つことができる(制度上は)」教員がどんどん減ってきてしまい、教育界全体でみたときに質が下がってしまうという問題がありました。また、免許更新が導入される(2009年)より前に免許状を取得した人は、経過措置として、満35歳・45歳・55歳で更新を受けることになっていました。すると55歳の更新は定年に近いので、もういいやというので早期退職してしまう人が続出したのです。たしかに55歳のベテランが30時間の更新講習を受けてらんない、という気分にもなりますよね。私は41〜52歳のとき更新講習の講師をしていましたから、55歳の先生方は受講しながら「こんな若造の授業を受けるなんて、まぢありえない」と思われたかもしれません。たしかに60歳で定年にはなるのですが、実際には定年延長や退職後に臨時的任用や非常勤講師として現場を支える教員がかなりありますので、そこが足りなくなってしまうと現場が回りません。そんなこんなで、制度としてもう限界でした。もう終わった話なので結論づけてかまわないと思いますけれど、この免許更新制度は第一次安倍政権(2006〜07年)の拙策だったと私は考えます。政権側やその周辺は、能力のない教員を淘汰して学校を健全化したいと思ったのでしょうが(もちろん反政権的な人を排除したいという思惑もあった)、そもそもの話として、教員免許保持者=教員(教職に現に従事している人)という思い込みで議論していたふしがあります。当時の国会答弁などを見ても、文部官僚はともかく政治家の発言はそれでした。背後に何倍ものペーパー・ライセンス保持者がいること、教員免許状の取得と教員採用は別のプロセスであるという基本構造を十分に知らぬまま「不良教師」を淘汰できると思い込んでしまったことが、制度設計上の欠陥を生んだのではないでしょうか。

■これからどんどん技術発展が進んで、学校での対面授業などの意義も見出されなくなってしまうと、教員という存在の意義も薄れてしまうのか、と危機感をもった。また教員不足が深刻化する中で、働き方改革などにより教員のブラックというイメージをなくすという観点からしか解決策を考えていなかったが、教職を取るための負担を減らすという観点もあったことを学ぶことができた。知的土壌をはぐくみ、教科をきわめる学校が、今後もつづいていけばいいなと思った。(教育)

■開放制が戦後から現在にいたるまで維持されつづけたことは、やはり公教育を担う教師には教科に関する深い理解と高い専門性が求められていることのあかしなのだろうと思った。それほど必要でなかったのなら、教師として「教える」行為やその対象である子どもの専門家になることのほうが求められていたと思う。しかし教科の高い専門性が主軸に据えられているからには、高等教育における学びを経て、子どもたちに責任をもって教えていく必要があると思った。(政経)

古賀の教員免許状 高等学校・社会の専修免許状という「幻のライセンス」をもっているのだ!

古賀の教員免許状 高等学校・社会の専修免許状という「幻のライセンス」をもっているのだ!

■古賀先生は、自分が学んだようにしか教えられないとよくおっしゃっているが、現に自分は高校時代に記述をあまりやらなかったせいで少し解答の日本語が汚くなってしまうことがあった。だから大学でちゃんと学んで、恥のない授業を高校でできるようにしたいと思った。

・・・> 武士の情けで、どこがというのは隠してあげますけれど、漢字の間違いがあるねええ。一人称の「自分」も、もう卒業しなきゃねええ(子どもっぽすぎる)。そして本質的な話ですが、古賀が常々いっている「自分が学んだようにしか」というのは、中高生時代に、ということではなく、大学生として、そしてその先の教員キャリアの中での学びということです。言葉の乱れもそうですが、いっていることの(とくに重要な部分については)意図をきちんと汲み取れるように言語力を磨きましょう。些末なことではないし、オレの話を聞けというわけでもなくて、教員として必須のスキルだということですよ。

■予備校のチューターをしているが、自分が学んだようにしか教えられないというのは、受験生や保護者を相手に話していても感じることがある。面談するときそばに先輩がいないように、教員として教えるときも先輩教員がついていてくれることはない。その瞬間で教え方の軌道を決めるのは自分自身であり、どれだけマニュアルがあっても自分が学んだこと、またその方法がフィルターとなってしまうのだろう。(教育)

■実体験を振り返っても、学んだようにしか教えられない、学びつづける人が教える人になる、というのは真実だと思います。上手に教えていた先生は、いまもなお学習を欠かさず、必要であれば高等教育レベルの論文を読んでいます。私も教員になるうえでそれを大きな教訓とします。(教育)

■教育者は自分が学んだようにしか教えられず、自分の学び方が教えに直接反映するという話は響いた。(教育)

■学んだようにしか教えられない、という考え方にはとても共感します。自分の中で考え方が整理されていないと伝えることはできないと強く思っています。(教育)

■私は、教職課程は履修しているものの、やはり国立の教育学部には劣ってしまうのかなあと勝手に感じている部分があった。しかし開放制だからこその、教えるテクニックにとどまらない高度かつ専門的な教科の本質をもつことを強みにしていきたい。とくに社会科教育をめざす立場では、社会的視野を広くもって、変容する目の前の世界から逃げずに考えなければ、とより強く思った。学部・学科の専門科目が本体になるということなので、この1年生春学期の反省点を次へ活かし、もっと自分から学んで、悩んでいきたい。(社学)

■この授業を通じて、これからの学びの姿勢、そして教員に対する考え方が自分たちの教育の質に直結するということを実感するとともに、それがこれからの日本の教育、国の未来にもつながっていくのだということに気づくことができた。(スポ)

■以前授業で出てきた文化資本が、今回の授業の開放制教員養成でもキーワードになっており、あらためて文化資本の重要性を認識しました。高度な専門知識をもっている教員、教養を携えた教育者になっていけるよう、今後の教職課程はもちろん学部での学びも大切にしていきます。(社学)