Sarajevo: une ville

autrefois connue sous le nom de « poudrière »

|

|

|

チトー通りという道路名はアリ・パシャ(Alipašina džamija)という名の大きめのモスクのある交差点までですが、道なりに、さらに西に進みます。東西方向の幹線道路を歩くぶんには迷いようもなく、わかりやすい。この付近はミリャツカ川から少し離れたところを通っています。このところ2月の遠征はバルカン半島ならびにギリシア文化圏がつづいています。2017年が旧ユーゴスラヴィアのクロアチアとスロヴェニア、2018年がギリシア、2019年はキプロス。ギリシア文化圏というのはやや広義の言い方で、とくに中世においてローマ・カトリックとラテン語の世界だった「西欧」に対して、正教とギリシア語の世界であった「東欧」のほうをだいたい指します。東ローマ帝国、またの名をビザンツ帝国(395〜1453年)という普遍帝国の影響が及び、同国が滅亡したのちはオスマン帝国(13世紀末〜1922年)がギリシア文化圏を統治しました。それでいうと、ユーゴスラヴィアなる20世紀の国家が2つの文化圏にまたがって建国されたのは、画期的で多文化共生のモデルになりうる/早計で無理筋の ことだったといえます。判断は読者におまかせします。ていうか、両方ですね。

道筋にアルタ・ショッピング・センター(Alta Shopping Center)が見えたので、見物してみます。固有名詞が英語ですし、センターの綴りはアメリカ式なんですね(英国式だとCentre)。ショッピング・センター(SC)は大好物で、あればたいてい立ち寄って様子を見ます。いまどきの造りは、どことも吹き抜けが真ん中にあり、ガラス張り風の明るい店内といった感じで共通しており、ここもそのように見えます。ただ、欧州各都市で見るSCと比べると、テナントの種類が貧弱でぱっとしません。たいていはハイブランドが少々にカジュアルが一そろい、メガネ屋に靴屋、メディア・ショップに携帯屋さんといったところが入居しているのですが、ここは各フロアにカフェがあるのはいいとしても、カフェくらいしかないような構成。SCを造ってみたはいいけど、なんらかの理由でテナントが集まらなかったのかもしれません。おそらく地元経済はさほど強くはないでしょうし、グローバル・チェーンは一都市の中に何店舗も出すほどでもないと見送っているのではないかと推察。ま、日本の地方都市とか首都圏の郊外型SCなども最近はチェーン系の退店が相次いでいて、100均と英会話教室、地元の商工会議所あたりが無理に突っ込んだ感じのイベント・スペースくらいしかないようなビルも増えてきました。オンライン・ショッピングの占める割合がどんどん大きくなっていて、なんでもそろう大型店という発想自体が古びているようにも思います。 SCの北、少し小高くなっているところにアヴァズ・ツイスト・タワー(Avaz Twist Tower)が見えてきました。あそこに登ろう。タクシーの運転手も展望を勧めてくれていました。やや急な取りつけ道路を登ってエントランスに向かう感じが東京タワーっぽいかもしれません。ここサラエヴォのタワーはしかし、基本的にはオフィス・ビルのようで、観光客らしき人の姿はまったく見えない。アヴァズというのはボスニア・ヘルツェゴヴィナ最大の新聞社(日刊紙を発行)で、ここは新しい本社ビルとして2008年に竣工しました。バルカン半島で最も高いというような説明が書かれていて、2020年2月の時点ではそうだったのですが、どうやら2021年以降にセルビアのビル2軒が相次いで最長身を更新したらしい。セルビアとのあいだの感情的なものはどうなっているのでしょうかね。アヴァズ社はどちらかといえば親ボシュニク的な傾向だそうですが。

エントランスを入ってみると、やはりトゥーリスティックな要素はあまりなくて、ビジネスライクな内観です。スーツにネクタイのオフィス・ワーカーが歩いています。これも企業の受付のようなカウンターがあったので、展望台に登れますかと聞くと、「ここでチケットを購入してください。2兌換マルクです」と、イケメンの男性係員が対応してくれました。安すぎる(笑)。チケットを手にすると、すぐそばのエレヴェータまで誘導してくれますが、これもオフィスと展望台行きの共用のようで、色気もガイドもありません。途中の階でオフィス・ワーカーの男性2名が乗ってきて、やはり途中の階で降りていきました。「バイバイ」といってくれたので、こちらも手を振り返します。私、元来が高所恐怖症だったので、高いところにあえて登る習慣ないし趣味はなかったのだけど、外国ではどんどん登る傾向があるみたいです。ここの展望台は、行列がないどころか、滞在しているあいだずっと私ひとりという状態で、一国の首都の最高地点にしてはちょっと寂しいかもしれません。このタワーの高さは172m、40階まであるようですが展望台は「ひさし」部分の36階。ガラスに囲まれた展示室と、ドアを押して出られるテラス部分から成っています。日本の高層展望台は、東京タワーやサンシャイン60、通天閣に名古屋のテレビ塔と、昭和期に建てられたものは「室内」からの展望というのが主でしたが、六本木の森タワー(2003年開業)あたりから風を受ける「外」が当たり前になってきたような印象。パリのエッフェル塔やモンパルナス・タワーも基本的に「外」なので、いいなあと思っていたら、日本もそんなふうに変わってきました。当然、「外」に出てみましょう!

少しだけモヤがかかっているけれど、なかなかよい眺めです。市街が東西に長く伸び、旧市街方向(東)は小さな建物が密集、新市街方向(西)は直線的で現代的な町の造りになっているのがわかります。はるか遠くの山々は、てっぺん近くだけ冠雪していて、天空に浮かんでいるように見えます。これまで何度かバルカン半島の上空を飛んでいますので、あのあたりも通過したかもな。山側はやはり急斜面で、赤屋根をいただいた家々がびっしりと建っているのが興味深い。このあたりも紛争のときには陣取り合戦の舞台になったようです。高いところを占拠すれば攻撃にも防御にも有利だからでしょうけど、普通の住宅街でライフルを撃ち合う場面なんて想像したくもありません。四方を山に囲まれた、かなりあからさまな盆地なので、古くから交通の要衝、もとより軍事的な要衝になったというのはうなずけます。15世紀に入ってバルカン半島一帯に勢力を急拡大したオスマン帝国は、千年の都コンスタンティノープル(イスタンブール)を陥落させるのとほぼ同時期に、サラエヴォ地方に進出しました。ただ、どうやら当初から宗派が混在し共生する都市であったらしい。オスマン自体が特定宗派を強要しない国家でしたし、ボスニアはイスタンブール(正教の中心地)からもローマ(カトリックの中心地)からも遠く、両教会の影響力が希薄なところだったようです(『ボスニア・ヘルツェゴヴィナを知る60章』、p.44)。それゆえに統治者の宗教であるイスラームに改宗する住民がかなりあったのと、前述したようにここは「フロンティア」でもありますので、兵士などを中心にムスリムが送り込まれてきてもいました。まあ、そうはいうけれども、バルカン半島全体でみたときに、ボスニア界隈とコソヴォ、アルバニアにだけムスリムが集まっている経緯や理由は、さほど明瞭ではないように思います。 1年前のいまごろ、キプロスの首都レフコシアでも「展望台」から町を眺望しました。思わず「かぎかっこ」をつけてしまったくらい、こことは比べものにならないほど背の低い展望台でしたが、視線の先、山肌に未承認国家である北キプロスの国旗が描き込まれているのを見て、大いに驚きました。板門店ではあるまいし、首都の市街地にある展望台から「国境」が見えること自体がそもそもありえない設定で、しかも私たちの世界地図には描かれていない、存在しないことになっている別の国が可視化されている、というのはなかなかショッキングではありました。いまアヴァズ・ツイスト・タワーご自慢の展望台から見える範囲にも、スルプスカ共和国が実在していて、こちらはその存在が日本政府を含む国際社会に承認されているが、一般的な認識では捉えにくい「国家」であるという、またちょっとややこしい状況です。サラエヴォの話ではなかったように思いますが、連邦とスルプスカのどちらかの域内にマクドナルドが開業して、反対側の高校生が越境してきて飲み食いし、親には「あまり向こうに行っちゃだめよ」といわれる、というような記事を読んだことがあります。

正午ころ地上に降りて、今度はすぐ眼下に見えていた鉄道のサラエヴォ本駅(Glavna željeznička stanica u Sarajevu)に行ってみます。旧ユーゴスラヴィアでは、もともと鉄道がぱっとせず、長距離移動も基本的にはバスだという知識がありますので、首都のメイン・ステーションといっても大したことはないだろうなと、あらかじめ想定しています。が、実際には予想以上にがらんとして寂しいかぎり。建物は往時の社会主義っぽい感じですが、国鉄時代に建てられた東海地方の駅にもこんなのが多いねという無味乾燥なもの。列車の発着がない時間帯なのか、コンコースも閑散としています。列車の発着がないのも信じがたいし、ショップやレストランなどがほとんど営業していないのもこちらの常識とかけ離れています。日本でも県庁所在地以外の地方都市の駅に行くと、結構な確率でこの手の寂しさに出くわしますけどね。おもしろくもないので早々に切り上げました。東西幹線道路を走っているトラムが、この本駅にブランチを伸ばしており、駅前広場をラケット状にループするのがおもしろい程度で、鉄道ファンとしては本当に寂しいかぎりです。このところ欧州では政策的なモーダル・シフト(交通・輸送の主軸を自動車以外の手段に移行させること)が進められ、フライト・シェイム(「飛び恥」)というように航空の多用へのブレーキもみられるなど、環境対策としての鉄道の再評価がつづいています。それもある種の余裕があるからということなのですよね。数年来、中東欧のあちこちを回ってきて、環境重視というような「西欧」の機運がほとんど同期されていない印象をもっています。年末に訪れたインドなんかもあと数十年は無理そうですし(汗)。 本駅とはいうものの、行きどまり式ではなく、構造は完全に途中駅です。英語版ウィキペディアの記事によれば、1882年にナロー・ゲージ(狭軌)の鉄道の駅として開業したとありました。線路間の幅は、欧州の大半が採用している1,435mm(4フィート8.5インチ)が「標準軌」と呼ばれ、日本では新幹線や関西私鉄の多くが採用、首都圏では京急と京成に直通する路線ですね。いっぽう狭軌はそれより狭い幅のものを指し、JR在来線や関東私鉄の多くが採用している1,067mm(3フィート6インチ)もその一種。日本の鉄道ではむしろそれが「標準」だったので、ナロー・ゲージとあえていう場合には、762mmの「超狭軌」を指していることが多いです。かつては全国にかなりありましたが、いま営業運転しているのは三重県と富山県に若干。1882年のこの地域で762mmということもなかろうし、1,067mmだったのかなあ。年代に注目すると、前述のように1878年にハプスブルク帝国がボスニア・ヘルツェゴヴィナの統治権を得ていますので、そのもとでのことだったことになります。ハプスブルクは内陸の大国だったため鉄道網の整備に熱心で、もしかするとその一環であったかもしれません。ただ、そうだとしても20世紀半ばまでの鉄道というのは、基本的に旅客でなく貨物が主たる運送対象で、産業や軍事とのかかわりの強いものでした。日本の地方でしばしば見る、貨物列車が盛んだった時期にはにぎやかだったのだろうなと思わせる広大な構内をもつ、しかしいまは長いホームにしょぼくれた1両編成が停まっているような駅と、境遇はさほど違いないのかもしれませんね。

このあとはすぐ近くにある歴史博物館を見学しようと思います。タワーの全体をカメラの画角に収めようとすればかなり距離を置かなければならないため、本駅から博物館方面に200mくらい離れた、大学とハイスクールに囲まれた路上でコンデジを構えました。すると警備員の男性がすっ飛んできて、「キャンパスの撮影はダメだ」といいます。長いこと「西側」を歩いてきてそんな指摘を受けたこともないので(軍事施設はこちらから遠慮して撮ろうとしないし)、いつの社会主義国だよと思いつつ、どこが禁止されているのかと聞くと手で範囲を示し、こちら側だと。それで、カメラのモニターに撮影した写真を映し、タワーを撮ったのだというと、「ああ、それでしたら大丈夫です。こちら側は絶対にダメですから、やめてください」と表情が緩んで、立ち去りました。そこから数十メートル先で、今度はカメラを構えるでもなく、ただモニターでチェックしようとした段階で、別の警備員が飛んできて、同じようなやり取り。撮影しないから安心してくれと申し渡し、それで済んだのですが、私が広い道路を横断歩道で渡り終えてもなお、こちらを警戒している様子でした。歩いているうちに事情が呑み込めました。大学関係の施設だと思っていた敷地の大半は、アメリカ合衆国の大使館でした。立地から想像するに、ボスニア・ヘルツェゴヴィナが国家として独立し、アメリカ国務省が大使館を設置する段になって、大学用地だったところを転用して提供したのではないかな。後述するように、ボスニア・ヘルツェゴヴィナは独立国=主権国家とはいっても実質的には「国際社会」の監視下、管理下にありますので、その最大のアクターである合衆国には過度の配慮ないし忖度をしなければならないのかもしれません。ぴりぴりしすぎやぞ。(と、そのときは思ったのですが、あとで調べると大使館はアル・カイーダなどのテロ攻撃を何度か受けているようで、そりゃ警戒しますわね)

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ歴史博物館(Historijski muzej Bosne i Hercegovine)は合衆国大使館のすぐ目の前です。この国で歴史といったら現代史、それも「ものすごく最近の歴史」に決まっています。入館料は7兌換マルク。受付の若い男性職員さんが、0階→1階→地下の順で見学するのがよいですと勧めてくれました。写真もご自由にどうぞと、向かいにある施設とはずいぶん違う待遇で、もちろん資料用にいろいろ撮らせていただきましたが、いまここに出すのはちょっと、というようなものもかなりあります。なんだろう、広島の平和記念館であればそれなりに冷静に見られるのですが、サラエヴォはかなりきついです。おそらく私自身がおとなとしてリアルタイムで見てしまった話だからなのでしょう。実は写真とかならまだ大丈夫なのですが、映像・動画関係は第二次大戦とかも含めてダメ。いつのころからか戦闘シーンが精神的に不安定な症状を惹き起こすようになっていて、ゆえに2022年以降のウクライナ情勢なども動画抜きで見るしかないのですが、子どものころとか湾岸戦争(1990年)くらいまでは大丈夫だったので、もしかすると旧ユーゴスラヴィア紛争の映像を見つづけたことによるダメージの蓄積かもしれません。 ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国は、ナチス・ドイツからの解放に際してソ連の手を借りなかったため、戦後は社会主義国でありながらソ連と敵対し、西ドイツなど西側諸国と仲がよく、日本人の中にも「東側なのにまともな国だ」といった評価をする向きがかなりありました。東側の情報そのものが限定的だったこともありますが、戦後日本の政治動向を保守反動だとみて批判する人の中で、でもソ連的なのは嫌だなという場合に、ある人たちは北欧の福祉国家を理想化し、またある人たちはユーゴスラヴィアを理想化しました。世界地理オタクだった小学生のころに読んだ本には、当のユーゴスラヴィア人が「7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、そして1つの国家」というキャッチフレーズを誇っていることが記され、強いインパクトを受けました。多様性を包み込んだ理想国家ではないか! ハタチくらいまでの私は、その情報から先を掘ることを怠っていました。そう、私が成人を迎えた1989年、日本の平成元年は、ソ連の属国と化していた社会主義国家群が続々と民主化し、それも一部の例外を除いて無血の軟着陸での社会主義放棄となって、世界が大きく動いた年です。社会主義国の中で唯一、西側フレンドリーだった「理想国家」ユーゴだけが、時代の流れに置き去りにされました。1990年のサッカーW杯イタリア大会で、イビチャ・オシム(のちに日本代表監督)が監督、「ピクシー」ことストイコビッチ(のちに名古屋グランパスで選手、監督)がエース・ストライカーだったユーゴスラヴィア代表は準々決勝に進出、「ユーゴ旋風」を起こします。それからわずか1年後、「6つの共和国」のうちのクロアチアとスロヴェニアが主権国家を宣言して、セルビア主導のユーゴ連邦と対立し、たしかにそこにあったはずの国家は空中分解しました。

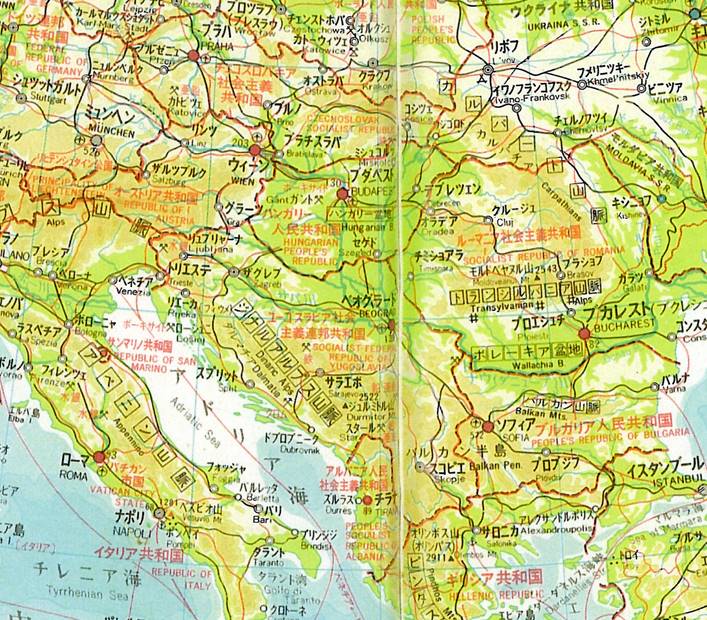

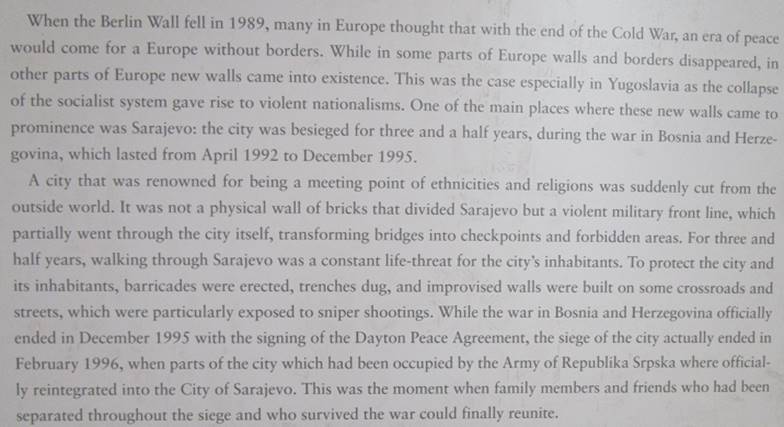

私が高校生のときに社会科(地理歴史と公民が分割される前です)で使用していた、いまもおなじみの帝国書院の地図帳で、欧州のページは上のようになっていました。社会主義共和国とか人民共和国といった国名が冷戦時代を物語っています。この縮尺の地図に、ユーゴ連邦を構成する「6つの共和国」の名はまったく見えません。ユーゴは置き去りになったと書きましたが、東欧民主化の影響は確実に及んでいて、共産党に相当する共産主義者同盟の一党独裁が終わり、自由選挙が導入されました。インフレと産業の停滞の直撃を受けて生活が崩壊した庶民は、どの地域でも民族主義政党に多くの議席を与えました。ポピュリズム的な動きであったのには違いありません。多様性といいつつ、実は1920年代の王国建国当初からセルビア優位による国家運営だったこともあって、とくに民族主義者のトゥジマンが政権を握ったクロアチアが反発しました。クロアチアとスロヴェニアの2ヵ国(「国」でいいですね)が1991年6月、主権国家を宣言し、ユーゴ連邦=実質セルビアと戦闘状態に突入します。ユーゴスラヴィアは一つという立場から見れば「内戦」、独立が当然だとする立場から見れば「国家間戦争」がはじまりました。この戦争の経緯や経過を記していると大変なので、地域に分けて、結果の部分だけ記しましょう。 スロヴェニア独立戦争(10日間戦争 1991年) → スロヴェニア人(カトリック、スロヴェニア語)をマジョリティとするスロヴェニアの独立が確定 連邦時代の共和国境はほとんどそのままで、マジョリティ民族の優勢を「国際社会」が承認するかたちで、まあ強引に終わらせた感じはあります。クロアチアなど、領内にイスラーム(「ムスリム人」と呼んだ)もセルビア人もかなりあったのですが、最終的には軍事力で制圧しました。ただ1ヵ所、内包国家の時代から3民族が拮抗していた両帝国フロンティアの地、ボスニアは、セルビア人(正教、セルビア語)、クロアチア人(カトリック、クロアチア語)、ボシュニク人(イスラーム、ボスニア語)の三つ巴の抗争が起こり、セルビアやクロアチアも軍事介入して、ひたすら泥沼化しました。旧ユーゴスラヴィア全体がいくつかの地域に分断され、戦いましたが、その一つであるボスニアもまたその内部で分断が起こって、互いに戦ったということです。首都サラエヴォは中でも争点となる場所でした。歴史博物館に掲出された経過の説明、淡々とした英文をそのままお示ししましょう。

デイトン合意の内容もまた複雑ですが、要点は、今後の「国家のかたち」を3勢力が了承して、その運営にとりかかりましょうということかなと思います。最大のポイントは、ボスニア・ヘルツェゴヴィナの国土を2つのパートに分割し、それぞれの自治を認めて、2つの内包国家の連合体が主権国家である、というふうにしたことです。それが、空港を出てすぐに運転手がいっていた、スルプスカ共和国(セルビア人)とボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦(ボスニア人、クロアチア人)ということです。二分するといっても、下の地図を見ればわかるように、ゲリマンダー(恣意的な区域分け)もいいところで、要はどの地域をとっても民族構成比が6対4のような微妙なことにならぬよう、あえて絶対マジョリティをつくり出すつもりで線を引いたということですね。そして、地図中の青い地域、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦も、連邦という国名でわかるようにさらにボスニア(ボシュニク)人系とクロアチア人系がそれぞれ自治するパートを設けました。線の引き方によっては、国家を構成するパートすべてで民族紛争が再発してしまいかねませんので、慎重に、慎重にラインが引かれました。また、スレブレニツァの虐殺は極端な事例でしたけれども、この紛争ではたびたび民族浄化(ethnic cleansing)なる、品性を疑うような表現と実際の行為が起こりました。それで、まことに皮肉ながら、結果的に人口の移動が生じて、民族が微妙に混じり合うような地域が減り、紛争前よりも線を引きやすくなってはいたようです。新国家の出発の際の仕様が向こう数十年の路線にそのまま響くため、各勢力のつばぜり合いがなおつづき、国旗や国歌をどうするのか、そもそも制定するのかということすら紛糾する事態となり、長野五輪の直前になってようやく(それも実はかなり他律的に)定まったという本稿冒頭の話になります。

新生ボスニア・ヘルツェゴヴィナは、1+(1+1)という構成になりました。もとよりそれぞれを束ね、調整する機能も、各勢力のバランスを考慮して設定され、さらには混乱や暴発を未然に防止する目的で、「国際社会」の代表団が恒常的に同国に駐在し、六波羅探題かGHQのような役回りを担うことになっています。マッカーサー元帥にあたる地位が、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ上級代表(High Representative for Bosnia and Herzegovina)です。こうした設定は、デイトン合意が結ばれた1995年の時点で、ロシア(エリツィン大統領)とアメリカ・EUとの関係が良好だったことが反映しています。いまならプーチンが怒って、セルビアびいきの設定を強く要求し、紛糾したに違いありません。というか、ボスニアがどうにか収まったあとでのコソヴォ紛争の後処理におけるまずさが、プーチンの勝手な振る舞いにつながった面は否めません。

歴史博物館は、展示スペースはさほどではないものの、紛争のリアルな部分をかなり伝える構成になっています。惜しいのは英語による説明が乏しいことで、これはフランスでも日本でもそうですから、不満をいってよいことなのかどうか迷うところです。ひとりの人であろう誰かの私信が並べられたコーナーに英語の解説があればな。ガラス張りの階段の踊り場から、前庭に出られるようになっていて、この建物自体に刻まれた凄惨な紛争の痕跡を実見することになりました。撃墜されたらしいヘリコプターの骨組みが展示されている博物館というのも、なかなかないかもしれない。 13時20分ころ博物館を辞去しました。事前にわかってはいたが、ヘヴィーな内容でくたくたになりました。歴史博物館の東隣は国立博物館と植物園、その東にはサラエヴォ大学の文系学部、さらには議会議事堂や行政府(首相官邸に相当)が並びます。合衆国大使館のすぐそばに国家の枢要な部分があるわけで、なるほど写真撮影などにもぴりぴりするわけですね。主権国家としてのボスニア・ヘルツェゴヴィナには、元首=大統領に相当する人が3名あります。たいていの国家なら1名で担うポストを合議制で、というのはなんとも異例で、もうおわかりのようにボスニア人、クロアチア人、セルビア人の代表という趣旨です。江戸幕府の老中だって合議体だけど、将軍は1名ですからねええ。

さらにその東には、ずいぶんとモダンな外観の建物があって、スイスホテル(Swisshotel)およびSCCの看板が見えます。スイスホテルは、タクシーの運転手が「サラエヴォでいちばん高級なホテル。5つ星で、とてもエクスペンシヴ(高価)で、やばいです」といっていたところ。あとで調べてみると最高でも3万円くらいのものなのでさほどでもなく、相場感の違いというところでしょうか。0〜3階がSCC、Sarajevo City Centerというベタな英語の略称のようですが、ちょっとしたショッピング街になっていました。このあたりは新市街で、いまから東に歩き、旧市街に戻ります。道や方向がわかりやすく、低層の建物が多いので見通しもよいというのが散策するトゥーリストにとっては好都合だけれど、ゆえに逃げ場のないリアル・シューティングの場になってしまったわけですよね。来たときと逆に、旧市街の南縁、ミリャツカ川沿いを歩くことにします。トラムは旧市街部分で上下線の線路が分かれ、東西に長いラケット型のループ(反時計回り)を描いています。いま歩いている東行きは、したがってトラムの進む方向と同じことになります。

古い都市と河川というのはセットになることが多く、パリのセーヌ川、ロンドンのテムズ川、ローマのテヴェレ川、京都の鴨川といった具合にシンボリックな絵にもなります。サラエヴォはもちろんミリャツカ川なのですが、川幅も水量もかなりスケールが小さくて、小京都とか水郷のレベルの景観です。そのぶん絵として落ち着いていますし、しばらく滞在すれば親しみも湧きそうな印象です。私も、橋ごとに両岸を行き来して、いろいろな角度から町の様子を眺めています。博物館やスイスホテルがあるのと反対側、ミリャツカ川の左岸に渡ってしばらく進むと、セルビア共和国大使館(Ambasada Republike Srbije / Embassy of the Republic of Serbia)の看板が見えました。これは合衆国以上にリスキーな案件なのでカメラを出さないようにしておきます。その先にはイラン大使館があり、壁にはイラン各地の見どころの写真が掲出されていました。こちらは平気そうだったのでカメラに収めたら、50mくらい過ぎたところで後方から若い男性警備員が追いかけてきて、「大使館の撮影は禁止されています。撮影した写真をここで削除してください」と要求。撮影禁止だと知りませんでした、sorryといって、モニターを見せながら2枚を削除します。インドでは空港内の撮影が禁止といわれましたし、国によっては鉄道関係がダメというところもあって、あまりそういうところでがんばらないほうが身のためではあります。

1914年のサラエヴォ事件の現場付近に戻ってきました。宿も右岸側のため、左岸側を初めて歩いてみます。静かな公園があり、全体としては欧州でよく見るタイプの公園なのですが、立派なモスクがそばにあり、山肌に見え隠れする家々が独特の雰囲気でもあるため、やはりサラエヴォならではのテースト。この公園はアット・メイダン公園(At Mejdan)だそうです。オスマン帝国が進出してきたあと、15世紀に馬の交易所となり、at horseというようなネーミングとなったらしい。オスマン後期の18世紀にはこの一帯がサラエヴォの中心的な機能を果たすようになりますが、第二次世界大戦で破壊され、再建プロジェクトが立てられて2004年に公園として再整備されたとのことです(Destination Sarajevoの観光サイトを参照)。第二次大戦で破壊したのはドイツなのかな? 2004年の再建ということは、ボスニア・ヘルツェゴヴィナがどうにか新国家として歩きはじめたころで、アイデンティティをどのあたりの時代・文化に置くのか模索していたのではないかなと思います。これがクロアチア共和国であれば、「うちはセルビアと同じではない。中世の栄光がある」みたいな感じになるのだけれど、2ないし3民族が混交するサラエヴォだと、どの時代を持ち上げてもまとまりますまい。

ホテルで休憩して、17時半ころ再起動します。夕食をとるくらいで、地図とか辞書は要りませんので手ぶらで出かけましょう。もとよりボスニア語とかクロアチア語の辞書などもっていようはずもありません。さきほどコーヒーを飲んだセビリの広場の西側一帯に各種の飲食店が集まっており、一回りしてみます。けさ目をつけていたZembiljというレストランのドアを押しました。さほど広くない、カジュアルな飲食店のようで、奥のテーブルに案内されます。英語での誘導も手慣れた感じです。先客が2組くらいあって、どうやら地元客の模様。4人組のおじさんたちは酒を飲みつつ、ハイテンションで盛り上がっていますね。金曜の夜だから週末の飲み会かな? 厚紙をきちんと綴じたメニューには、Traditional meals (伝統料理)といった英語の表記も添えられているのですが、料理名だけのものがかなりあって解読不能。これは外国の飲食店でしばしば出会うパターンで、たとえば日本のおそば屋さんがten-zaruと英語メニューに記してもよいが、そこに「日本スタイルの冷たいそばにエビと野菜の伝統的な揚げ物を添えたもの」といった内容の説明が要るわけね。ま、何が出てくるかお楽しみでもよいのだけど、メニューには料理の写真もあるので指さして、この写真は何という料理ですかと訊ね、これですよという確認を得て、発注します。生ビールをといったら「ビン入りになります」とのことで、ラージ・ワン(0.5Lの中ビン)を頼みました。きのう飲んだ生ビールと同銘柄ですね。

|