Sarajevo: une ville

autrefois connue sous le nom de « poudrière »

|

|

|

世の多くの人と同じようにオリンピックは大好きなイベントだったのだけど、21世紀に入ったあたりで急に醒めてしまい、テレビで観るには観るが、熱中するということはなくなりました。グローバルないしボーダーレスな状況が進展し、ほかならぬ私自身も心理的なボーダーがかなり低まったことで北半球のいろいろな地域を飛びまわるようになっていて、さらにはこの100〜200年ほどのあいだに構成されたにすぎないナショナリズムの幻想やら亡霊やらを相対化する作業に従事ないし腐心してきたので、いまさら国別対抗戦というのがピンと来なくなっています。なぜ「国(日の丸)を背負う」なんてことになるのだろう。なぜ日ごろの選手たちの活動や国内リーグなどにはまったく目を向けない人たちが五輪となると「ニッポン!」などと大声で叫ぶのだろう。なぜテレビは、世界の一流プレイヤーのすばらしい競技を流さず「日本選手」の情報ばかり垂れ流すのだろう(繰り返すけれど、日ごろはまったく注目しないのに)。そんな私が五輪中継とまともに付き合った最後は、夏季はシドニー(2000年)かアテネ(2004年)、冬季では長野(1998年)だったかなと思います。 その長野大会では、ジャンプやスピードスケート、モーグルなどで「日本選手」が金メダルを獲得して大いに沸きましたが、私の脳裏にずっと刻まれることになった場面は、開会式での、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ選手団の入場シーンでした。五輪中継を観ながら涙が止まらなかったのは、あとにも先にもあのときだけです。予備情報がなければ、72ヵ国・地域のうちの、あまりメジャーとはいえない1ヵ国の地味な入場でしかないのでしょうが、あざやかな国旗を掲げて長野のスタジアムに現れたボスニアの人たちは、本当に大きな拍手で迎えられました。1998年2月を「おとな」として迎えた人の多くは、その長めの国名を凄惨かつ解決困難な紛争の報道とセットで知っていたのです。1990年代後半、まだインターネットは一般的でなく、テレビニュースが華やかな時期であり、いまならコンプライアンスに抵触しそうな場面も含めて、紛争のリアルが連日報じられていました。誤解を恐れずにいえば、大半の日本人がボスニア・ヘルツェゴヴィナという国の名を知ったとき、すでにその国は絶望の中にありました。いわゆるボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争(Rat u Bosni i Hercegovini / Рат у Босни и Херцеговини / Bosnian War)が1995年に停戦となったあとも、新しい国家のかたちをめぐって一触即発の情勢がずっとつづき、長野五輪の本当に直前になって、これではまずいだろうと急きょ新国旗を制定、開会式がそのお披露目の場となりました。国家の分断を乗り越えて再統合をめざす決意が、二等辺三角形の国土の形状と重ねられており、多様性や対立を外から包み込むであろう「欧州」の姿が欧州旗の星とカラーによって意匠化されています。ボスニアから遠路、ようこそ日本へ。ここまでの遠い道のりというのは、物理的・時間的なものだけではなかったはずです。心から、ようこそ日本へ。

さかのぼること14年前の冬季五輪は、ユーゴスラヴィアの地方都市サラエヴォ(ボスニア語とクロアチア語でSarajevo セルビア語でСарајево)で開催されました。1984年2月のことで、世界地図や海外の事情に強い関心をもっていた私は、五輪競技そのものはもちろんですが、関連して流される開催地の映像に見入っていました。当時は冷戦末期、後述するようにユーゴスラヴィアはいわゆるソ連・社会主義圏とは一線を画して西側フレンドリーな国ではあったものの、東側の映像(動画)を見られる機会はほとんどなく、それが楽しかったのです。2020年(実際には2021年)の東京五輪において責任者となった橋本聖子・参議院議員は、冬4回・夏3回の出場歴をもつ五輪の申し子で、政治家としての貫禄もすっかり身について「絵になる」方だなと思います。その橋本さんが最初に出場した大会がサラエヴォ冬季大会でした。地図マニアの中学生であっても、マイナーな国であれば首都以外の地名を記憶することは多くありません。ユーゴスラヴィアに関して首都ベオグラードとは別にサラエヴォを位置ごと記憶したのは間違いなく五輪の効果でしょう。第一次世界大戦勃発の引き金を引いた1914年の事件に関しては、高校の世界史の教科書で初めて知ったのではなかったかな。冬季大会とはいえ五輪の開催というのは世界的な栄誉であり誇りであるはずです。各国のウィンター・プレイヤーがつどったオリンピック・スタジアムは、それから10年後、無残にも、がれきと化しました。

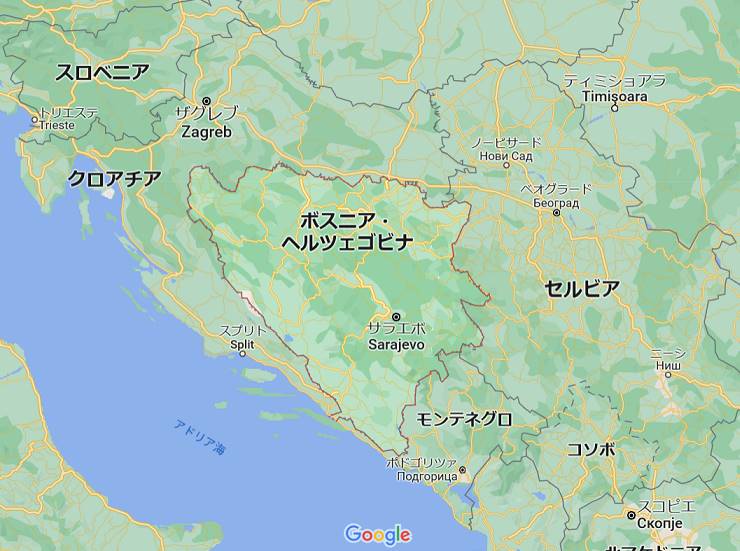

2020年2月20日(木)、お昼の12時半ころ、ミュンヘンからのルフトハンザLH1730便はほぼ予定どおりの時程でサラエヴォ国際空港(Međunarodni Aerodrom Sarajevo / Međunarodna zračna luka Sarajevo / Међународни аеродром Сарајево)に着陸しました。ボスニア・ヘルツェゴヴィナ(Bosna i Hercegovina / Босна и Херцеговина)の空の玄関です。西欧あちらこちらの各記事では、固有名詞に関して初出時になるべく現地語の表記を添えるようにしていますが、ボスニア・ヘルツェゴヴィナの公用語はボスニア語、クロアチア語、セルビア語と3言語あって、見慣れない綴りや見慣れない文字(セルビア語のキリル文字)がずらずら並んで見にくいかもしれません。でもすみません、あくまで3言語併記で進めます。この国はそういう国なのだということです。ボスニア語とクロアチア語は、ラテン文字で表記するためもあり、しばしば綴りが重なります。国名もそうで、その場合にはスラッシュの前がボスニア語とクロアチア語、後がセルビア語です。実はどれも似たような言語で、訛り程度ということもでき、あえて異なる言語名を記すのは自然言語学的なものではなく社会言語学的な事情によります。この日の朝まで、例によってパリに滞在しており、シャルル・ド・ゴール空港を9時10分に出発するルフトハンザ機をミュンヘンで乗り継いで、ここまで来ました。1年前にパリからキプロスのラルナカに飛んだ際と同じ便でミュンヘンに行って、そこで同じようにトランジットなのですけど、乗り継ぎ時間がぎりぎりで広い空港内を走らされるのもまったく同じ。ANA/スターアライアンスが1本の旅程として発券したわけだから乗り継ぎ可能なプランではあるのでしょう。でもミュンヘンでの45分乗り継ぎというのはどう考えても無謀(汗)。ダッシュでターミナルを移動し、サラエヴォ便の出るエプロンがようやく近づいたころ、「LH1730便でサラエヴォにご出発のコガ・ツヨシ様〜」と、英語と日本語の自動音声にて「もう待たないよ」と告知される始末で、搭乗券を振りながらエプロンにどうにかたどり着き、遅いじゃないかよという冷ややかな同乗者たちの視線を浴びてしまいました。2年つづけての経験だったのでルフトハンザさんに改善を求めようかなと思っていたら、ほどなく海外渡航どころではなくなって、いつの間にか忘却。 ミュンヘンからサラエヴォまでは1時間ちょっとと至近です。どこを飛行したか正確なところは存じませんが、ミュンヘンとサラエヴォを結ぶには、どうやってもスロヴェニアとクロアチアの上空を飛ばなければならないはずです。1時間ちょっとのあいだに、領空ベースでいうとドイツ→オーストリア→スロヴェニア→クロアチア→ボスニア・ヘルツェゴヴィナと来たわけで、いや欧州だな。スロヴェニアとクロアチアには、3年前のいまごろ足を印しました。クロアチアの首都ザグレブからスロヴェニアの首都リュブリャナへの列車移動において、国境付近の駅で長時間停車して列車内での出国/入国審査をおこないました。1991年までは同じ国内の(地方都市間の)移動だったはずなのに、わずらわしくなったのだなとその折に思いました。今回は空の移動なので途中の国境は関係ありませんが、ボスニア・ヘルツェゴヴィナもまた、悪夢の1991年まではスロヴェニア、クロアチアと同じ国の一部でした。

首都の国際空港、一国の空の玄関ではありますが、さほどの規模はなく、ボーディング・ブリッジもなくて、タラップを降りてターミナル・ビルまで歩きます。このところマイナーな国を訪れることが多いので、いつもの感じではあります。ビルの0階に入ってすぐのところがボーダー・コントロール(入国審査)でした。欧州連合(EU)加盟国の大半は域内自由通行を定めるシェンゲン協定(Schengen Agreement)を締結していて、たとえばフランス→イタリア→ドイツと移動した5ヵ月前の旅程では、イタリアでの審査は一度もありませんでした。シェンゲン圏内は、移動に関するかぎり「国内」と同じです。しかしボスニア・ヘルツェゴヴィナはEU加盟国でもなければシェンゲン圏でもなく、さらにいえばユーロ導入国でもありません。欧州に来て3条件すべてを満たさない国を訪れるのは、実は初めてです。いまは英国がそうなのですけれど、最後に訪れた2014年12月はまだEU加盟国でしたからね。もとより、とくに何を聞かれるわけでもなく、入国スタンプが押されます。昨2019年の暮れに突如としてあらわれた謎の新型感染症(COVID-19)が、グローバルな移動の時代ゆえたちまち各国で検出されていて、その発生源が中国・武漢らしいというので、東洋人は欧米で歓迎されないというようなどこまで本当かわからないニュースがぼちぼち伝わっています。ポルトガルに住む日本人の友人は「視線が差別的で嫌だ」と報告してきましたが、数日前にパリに着いてからも、特段にそんな感じはありません。居住するとまた違うのでしょう。ボスニア・ヘルツェゴヴィナのみなさんが、初めて訪れた私を歓迎してくださるかどうかは知りませんが、まずはサラエヴォ中心部に移動して、予約してあるホテルにチェックインしましょう。 空港ビルの外に出てみると、すぐ駐車場。外側だけ見れば、日本だと地方空港のCクラス程度かな。市内にアクセスするバスがあるようなないような、危うい事前情報しかなく、そのバス乗り場すら見当たらない感じなので(帰りにわかったのですがビルの端っこの陰でした 笑)、タクシーをとりましょう。キャリーを引きずって乗り場に進むと、少し背の高い、40〜50歳くらいの男性ドライバーが車の前にいて、目が合いました。――サラエヴォ旧市街のここ(ホテルの予約票を見せる)まで行きたいのですが。「ああ、わかります。大丈夫ですよ」。――まだ両替していません。ユーロ払いはできますか? 「あ、ああ、大丈夫ですが、カードは受けられません。ユーロの現金ならば」。空港乗り入れ車の流儀があるのかどうか、クリアファイルに入った料金表みたいなものがあり、英語も見えます。旧市街まで50兌換マルク、ユーロ換算だと€25とのことでした。なかなかいい値段(高め)だと思いますが、まああわてるほどの価格ではありません。ボスニア・ヘルツェゴヴィナの通貨は兌換マルク(Konvertibilna Marka / Конвертибилна марка)。なぜ「兌換」なのか、なぜ「マルク」なのか、知識がなければまったく意味がわかりませんね。1991年の紛争勃発時まで、この地域でもユーゴスラヴィアの法定通貨であるユーゴスラヴィア・ディナールが使用され、その後はボスニア各地を実効支配する勢力ごとに、新ユーゴスラヴィア・ディナール、クロアチア・クーナ、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ・ディナールの3種の通貨が用いられました。おそらく決済通貨としての信用はかなり低下して、ドルなどが流通していたのではないかと思います(ユーロはまだ構想段階)。1995年に一応の停戦と新国家の樹立が合意されたとき、当時の欧州でいちばん安定して力があったドイツ・マルクと1対1で固定されたことから、「兌換」「マルク」となった次第です。2002年にドイツ・マルクなどはユーロに合流し固定交換レートが制定されたため、ボスニアの通貨も1ユーロ≒0.51兌換マルクとしてあらためて固定されました。ユーロの相場には慣れているので、兌換マルク表示を2で割ればユーロと覚えておけばよいでしょうね。

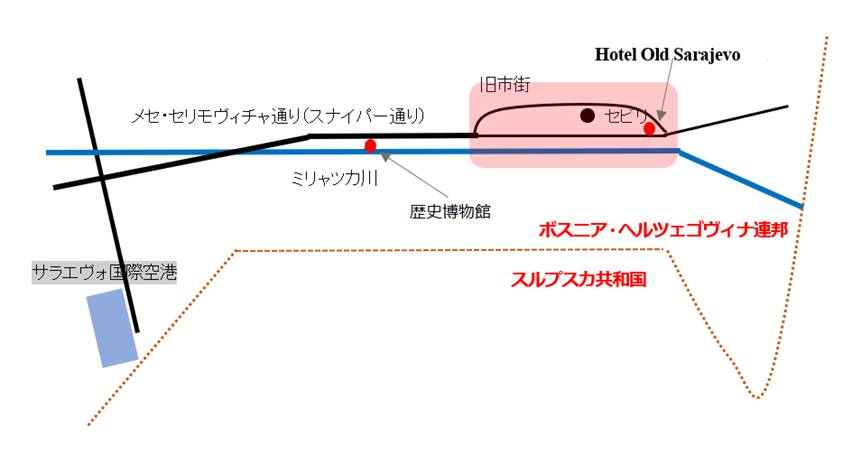

50日くらい前に訪れたインドのムンバイでは、空港アクセスが正味タクシーしかなく、親しくなったホテルのコンシェルジュさんに頼んで信頼の置ける車を呼んでもらいました(おそらく友人なのでしょう)。空港まで小一時間ほどかかりましたが料金は500円くらいのもので、物価の違いとはいえ申し訳ない感じでした。ここサラエヴォは、そのあたりはしっかり欧州相場。ユーロにペッグされているということは、日本円の購買力は相対的に低いということになっているはずです。車が走り出すとすぐに、「ここから先はスルプスカ共和国です」と、英語で案内がありました。英語を話していますのでRepublic of Srpskaといっているわけですけれども、当該「国家」の公用語であるセルビア語ではРепублика Српскаとなります。キリル文字世界は2017年夏に訪れたブルガリア以来。ま、この地域の情勢についてはかなり関心をもって学んでいますし、ゆえに今回ここに来たわけですから、ボスニア・ヘルツェゴヴィナを訪れたはずなのになぜ? という疑問はありません。運転手がいうには「私は、スルプスカ共和国とフェデレーション(連邦)の両方のライセンスをもっているので、境目をまたいで運転することができます。タクシーによっては片方しか通れません」と。理由や経緯はややこしいので後述しますが、ボスニア・ヘルツェゴヴィナという日本の地図帳にも載っている主権国家、その内実はスルプスカ共和国とボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦(ボスニア語、クロアチア語共通でFederacija Bosne i Hercegovine)の、法的に完結した2国家の連合体です。連邦がつくほうが、つかないほうの下位概念(内包国家)なのはどうにも混乱するけれど、そうなのだから仕方ない。なぜ連邦なのかというと、こちらはボシュニク(ボスニア)人とクロアチア人が主要民族となっていて、それぞれに自治の範囲があるからです。3つの民族を、まず1と2に分けて、後者の中にさらに1と1があるということ。ここサラエヴォはボスニア・ヘルツェゴヴィナ全体の首都であり、スルプスカ共和国の名義上の首都であり、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦のリアルな首都でもあります。あとから思えば、境目のあたりで停めてもらって、写真の1枚も撮ってくればよかったのですが、痛々しく、痛ましい分断の様子を可視化して何がおもしろいのかというブレーキも、私の中にはありました(あります)。「ボーダーといってもね、別に何があるわけではないんです。以前は1つの国だったのだから。2つの国というのは行政の問題で、私たちはボスニアという1つの国なのです。私はこのサラエヴォで生まれ、ずっとここで過ごしています。戦争の時期を含めて」。 「お客さんは幸運ですよ。いつも2月のこの時期はたいてい積雪があって、町が白くなるのですが、いまは山の上のほうだけ白い。温暖化とかいうやつですかね。私にはよくわかりませんが(笑)」と、さすが首都の空港に出入りするタクシーだけあって英語も流暢です。旧市街に向けて、どうやらスルプスカと連邦の「国境」にほぼ沿って走っているようです。その道は、東西に細長い盆地に形成された市街地と並行する尾根づたいのルートのようです。そのため左手の車窓にはサラエヴォの町の全体像がしっかりと見えます。あれが展望台、あのあたりに大きなショッピング・センター、ゴンドラの乗り場はそのあたりなので試してみてください、などと、快活にガイドしながら尾根を進みます。サラエヴォ市そのものはボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦の範囲に含まれますが、市街地から2kmくらいのところに「国境」があるわけですね。目的地の旧市街が見えてきて、下り坂にさしかかったとき、運転手は「ほら、この右手に見えるのが、私が卒業した小学校なんですよ」と指さしました。――Oh, it is your school! 「イエス。本当に、みんな普通に暮らしていたんですよ」。

予約した宿の前は歩行者専用道なので手前に車をつけますといって、川べりの道に停車。「ほら、そこの道を入ってすぐです」と、アプローチを教えてくれました。所定の€25と、ガイド料的な意味もあって€2の心づけを添え、握手して別れます。3泊の宿、ホテル・オールド・サラエヴォ(Hotel Old Sarajevo)は、なるほど路地みたいな区画に入ってすぐのところ、土産物店に間口を取られた感じの建物の一角にありました。0階のレセプションには20代とおぼしき若い女性が1人いて、予約した旨を告げるとすぐにチェックインを進めてくれます。長年世話になっているブッキングドットコムのジーニアス(まあまあの常連)価格で、3泊朝食つき€176.40です。1泊7000円くらいだから、まずまずの相場というところでしょう。首都の旧市街にしては安いかもしれません。エレヴェータはなく、階段で1階(日本式でいう2階)に上がってすぐのところの部屋が充てられています。これより上階のない、日本式でいう2階建て。建物は古いみたいだけど、内装はしっかりしていて清潔、そしてゆとりのある広い空間なのでいうことがありません。水まわりもしっかりしています。欧州各都市を回りはじめたころに比べて、宿のダメさを指摘する機会がなくなったなと思うのですけど、おそらく選球眼?がよくなったのと、あまりケチらなくなったというのが本当のところでしょう。ともかく、朝6時前に真っ暗なパリの常宿を出てから8時間ほどでサラエヴォに着いたわけなので、30分くらい小休止しておきます。もちろんWiFiは完備されていて、よせばいいのにタブレットをつなげてみると、お仕事のメールがやはり来ていますね。そして、日本のニュースは横浜港に接岸したまま乗客が閉じ込められているクルーズ船の話が主。2月20日の段階では、まだ特定のクラスターを封じればなんとかなると思っていた、ないしそのように信じようとしていた、ということでしょうか。サラエヴォに滞在している数日間に、情勢はどんどん悪化していきました。 前述したように、サラエヴォの市街は東西に長く伸びており、南北はわりと傾斜のきつい斜面にはさまれています。このあたりはアルプス造山帯のつづきではなかったかな。ミリャツカ川(Miljacka)が東から西へと流れており、その河岸がどうにか平らな盆地を形成しているという感じ。ミリャツカ川は、その先(下流側)でボスナ川(Bosna / Босна)に合流し、ボスナ川はサヴァ川(Sava / Сава)に合流して、サヴァ川はセルビア領内に流れ込んで同国の首都ベオグラードでドナウ川に合流します。バルカン半島のかなりの部分がドナウ川流域ということで、まあ地続きというか川続きになっている。3泊しますので無理に歩き回ることもなく、宿から近いエリアを適当に散策することにしましょう。

宿は旧市街のほぼ東端にあります。旧市街はバシュチャルシヤ(Baščaršija / Башчаршија)と呼ばれる地区。トルコ語からの派生らしく、カタカナで書いても舌がもつれそうで読めない(汗)。中世後期からこのあたりにバザールが発達し、それをオスマン帝国の時代に整備して、都市のセンターとしての役割をもたせたということのようです。タクシーを降りたミリャツカ川の右岸(北側)は、道路が一方通行になっているようで、欧州大陸は右側通行ですから川沿いは東行き、旧市街をはさんで西行きと、方向が分離されています。それぞれの道路上をトラム(路面電車)が走っています。鉄ちゃんでもあるので電車はぜひものだけど、あす以降に試すことにしましょう。宿の前を含む東西500mくらいの区画は、旧市街の中でもとくに観光色の強いエリアで、15世紀からの商業地がベースになっているらしいけれど、紛争終結後の2000年ころから政策的に観光化を進めたということのようです。たしかに、土産物店やトゥーリスティックな感じの食堂・カフェなどが密集。道行く人も、土地の人ではなさそうな人が過半を占めます。まあ私もそうです。狭いエリアで迷うこともないだろうから、とくに地図を確認するのでもなく、ぶらぶら。3年前にクロアチアとスロヴェニアを訪れた際には、ゆくゆくボスニア・ヘルツェゴヴィナにも行ってみたいなと思いつつ、でも「私がボスニア・ヘルツェゴヴィナを訪れるのがいつになるのかわからないので、ここで少々書いてしまいますが」(南スラヴの優美な姉妹 PART2)なんて記しています。紛争地帯のイメージを懸念したというのではなく、EU加盟国完訪を優先していて、クロアチアとスロヴェニアを訪問した時点では7ヵ国を残していたので、まだまだ先の話だなと思っていたのでしょう。 トゥーリスティックな地区というのは、おもしろくないわけではないが、私の直接の関心対象ではありません。ハレよりケ、祝祭より平素、遊びより仕事や生活の現場が見たい。でもまあ、この付近でサラエヴォの感覚とか雰囲気をいったん心得てから、あちこちに足を延ばすという日程的なゆとりが今回はあります。

キーホルダーとかI love XXなどとプリントしたTシャツとか、誰がいまどき買うのかねというおなじみのお土産が、どの店でも売られているというのがこういう地区。欧州でもメイド・イン・チャイナの品が増えていることは内緒にしておきましょう。ただ、日本国内でも2000年くらいまではザ・観光地という感じのこういう景色が当たり前だったのですが、その後に洗練されたというより、構造不況や情勢の推移に伴って、観光業や観光地そのものが斜陽化してしまいました。ですから、なんだかなつかしいような気分もあります。四半世紀前には首都の市街地のど真ん中で殺し合いが常時起こっており、都市がその機能を失いかけたため、復興に際してまずは観光で売ろうというのは適切な考えだろうと私も思います。いま歩いているところのすぐ北側でも、数十人規模が一挙に死亡する市街戦があったと聞きます。 欧州各都市の旧市街と比べて、なんとなくエキゾティックな感じがするのは(こういう表現を「外国人」である私がするのもなんですが)、まずは建物が低いせいでしょう。だいたいが2階建てで、そのぶん空が広く、きょうは曇りですが日当たりがよさそうです。昨夏に歩いたニューヨークのマンハッタンなんかと比べるのは不当にしても、「西欧」の都市ならば4〜6階建てくらいは普通なので、そのへんが絵として違います。そうだ、アテネの土産物店街がここに似た雰囲気で、やはり建物が低層でした。もうひとつ「西欧」との違いは、その低い建物の屋根越しとか道路の切れ目越しに、キリスト教会よりも先にモスク(イスラーム寺院)が見えることです。いまどき西欧にもモスクは結構あります。ただ、主役ではなくて、あくまでキリスト教会がメイン。モスクがど真ん中に建つ景観は、やはりサラエヴォだなと思わされます。地図少年だったころ、宗教の分布図を眺めていて、ユーゴスラヴィアとアルバニアだけは欧州なのにイスラームの比率が高いというところが気になっていました。高校生になって歴史を学んで、だいたいの背景や経過がわかりました。「欧州なのにイスラーム」という表現というか見方は、ステレオタイプですし有害なバイアスすら含みますけれど、リアルな「事実」でもあります。

上の地図に見える国は、1991年まで「1つの国」でした。スロヴェニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、セルビア、モンテネグロ、コソヴォ、北マケドニアの7ヵ国で、当時はユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国という国名でした(公用語が5つあるので原語表記は断念)。そのときにはおかしく思わなかった国土の形状が、分裂してみるといろいろおかしな点を含んでいることに気づきます。ボスニア・ヘルツェゴヴィナに注目したとき、変だと思われる点はたぶん2つ。クロアチアとの国境線が不自然な鋭角をなしており、クロアチアがボスニアを呑み込むような感じになっていること、そしてボスニアの国土がアドリア海にほとんど接していないことです(実は海岸線が10kmもない)。これはいずれも、ボスニアではなくクロアチアの側の歴史的な経過に由来するもので、分裂さえなければ問題なく行き来できる「同じ国の内部」の問題でした。ここで指摘しておきたいのは、三角形をなすボスニア・ヘルツェゴヴィナの国土のうち、クロアチアに面する二辺こそ、18世紀まで、カトリックのハプスブルク帝国と、イスラームのオスマン帝国を分かつボーダーだったということです。現在のボスニアの地は、イスタンブールに都があるオスマン帝国のフロンティアでありました。オスマン帝国自体は多様性を容認し、宗教もかなり自由で、なんならバルカン半島部の統治にあたる際にはギリシア正教の教会を足場にしたくらいですが、帝国の防衛という観点から、屈強なムスリム(イスラーム教徒)の兵士たちを屯田兵的にフロンティアに入植させ、ハプスブルクなどと対峙しました。セルビアとかモンテネグロにほとんどいないムスリムが、ボスニアとクロアチアの国境地帯になると急に多くなるのは、そういう事情によります。オスマン帝国は1920年ころまでに解体され、ムスリムたちはバルカン半島の奥のほうに取り残されることになりました。支配民族の宗教だったはずが、マイノリティになってしまったわけです。 旧市街をじぐざぐ歩いていると、サラエヴォ大聖堂(正しくはイエスの聖心大聖堂 Katedrala Srca Isusova)の立派な建物が見えました。この一角だけ切り取れば、イスラーム濃度が欧州で最も高い都市と紹介しても、なかなか信じてもらえないことでしょう。これはカトリックの教会です。ボスニア・ヘルツェゴヴィナの主要3民族のうち、ボシュニク(ボスニア)人はイスラーム、セルビア人は正教、そしてクロアチア人がカトリックを信仰すると、おおむねそういう分布になっています。サラエヴォはボシュニク人とクロアチア人が主体の町ですので、町なかにはモスクとカトリック教会が共存します。居住地が分かれているわけではないのか、旧市街に関していえば、混在しているように見えます。

このすぐ近く、ミリャツカ川に面して、第一次世界大戦の発端となったサラエヴォ事件の現場があり、そこも見てみましたが、そこにある小さなミュージアムも含めて、日を改めて見学することにしましょう。事件現場から1ブロックのところに小さな食料品店があったので、ミネラル・ウォーターとパブ・タイム用の赤ワインを購入。水は1.30兌換マルク、ワインは15.90兌換マルク。東京よりもかなり安いというのは半分当たっていますが、酒類に関しては税率等々の問題があって、国や地域ごとにかなりのブレがあるので、なんともいえません。重たいボトルはいったん持ち帰って、部屋に入れておきます。あとで飲んでみたら、渋くていい味のメルローで、北マケドニアの産でした。ギリシアとのあいだで国名問題が長引き、2年くらい前にようやく「北」をつけることで決着した、あそこですね。以前はマケドニア改め北マケドニアも「同じ国」でしたが、いまは最低でも2度、国境をまたがないと行くことができません。気軽に行けるところなのかどうかは存じませんが、いずれモンテネグロや北マケドニア、そして旧ユーゴスラヴィアではないけれどもアルバニアなどにも行ってみたい。コソヴォは、どうなのだろうか? 町の景観や雰囲気は、これまで歩いてきた欧州の都市とはやはり違った独特のものですが、なんとなくアジア人の私にはしっくり、しんみりする部分もあって、興味深い。欧州と比べれば「アジアはこうだ」といえるほどの一貫性があるわけではないんですけどね。全体の色づかいが、西欧は白亜、サラエヴォはやや赤みがかっているような印象です。ブルガリアのソフィアにも似た感じがあったから、バルカン半島とか旧オスマン地域の傾向なのかもしれません。観光地として日本で知られている都市とはいえないながら、なかなか絵になりますし、ゆっくり散策するのが楽しそうな町です。

旧市街の真ん中に、南北方向にやや縦長の広場があります。その中央にセビリ(Sebilj)という八角柱。半球のヘッドが載り、幅広のひさしもついて、中国あたりにもありそうな、不思議な建造物です。オールド・スタイルのおみくじの入れ物のような形状といえばいいでしょうか。英語の由緒書きを見ても「水飲み場」くらいにしか説明されていないので、あとでいろいろ調べてみると、共同の井戸を木造のガワで装飾するという、オスマン時代の様式らしい。文化とか美術史とか建築などの素養がなくてすみません。1753年につくられたとあるけれども、現在のこの位置にこの様態で置いたのは1891年とのことなので、話は少々入り組んでいます。サラエヴォを含むボスニア・ヘルツェゴヴィナ全域は、ドイツ首相ビスマルクが主宰した1878年のベルリン会議で、オスマン帝国の宗主権を残しつつ、オーストリア・ハンガリー帝国(ハプスブルク帝国の最終形態)に統治権が移りました。そのためドイツ系やハンガリー系の人々が多数入り込んで、都市改造などをやったらしい。英語版ウィキペディアの説明によれば、アレクサンダー・ヴィテック(Alexander Wittek)という建築家が、ムーリッシュ様式に拠って再構築したのだといいます。ムーリッシュというのは「イスラーム風」ということで、19世紀半ばころに流行した一種のオリエンタリズム、というか、西欧の優位性を誇るがゆえにあえて東洋趣味を取り込む感じです。異文化に接するときの構えって、いまも常に問われていると思ったほうがよさそうですね。外国のあれこれを紹介している私など、とくに。ヴィテックがサラエヴォに遺したもう一つの代表的な構造物が、宿のすぐそば、さきほどタクシーを降りた地点に建つサラエヴォ市庁舎です。うん、なんとなく趣味の悪い郊外のパチンコ屋さんみたいな感じもあるし、どことなく国鉄奈良駅の以前の駅舎(保全されている)にも見える。ハプスブルク帝国というか、新たな支配民族となる人たちは、この古い都市の多様性を自分たちに引きつけるかたちで再編成し、統治の実を上げようとしたのだろうな。(「満洲国」の話をしてみようとしたのだが、センシティヴな話題のわりに勉強不足なので、やめておきます) さあ晩ごはん。このところ東京の日常では、昼食を正午前にとり、夕食を17時台にとるというのが標準になっていて、旅行中はまずまず一般的な時間帯に戻るのですが、それでも往年に比べると早くなりました。フランスは夕食の時間が異様に遅く、20時開始でも早すぎるというくらいなのだけれど、サラエヴォ旧市街の飲食店をいくつかのぞくかぎり、18時くらいに入店しても変な目では見られないようです。それでも早いには早いですけどね。セビリの広場からほど近い、飲食店がいくつか並ぶエリアに、ウッディな外観(と内装)のレストランを見つけて入店。トゥーリスティックな設定ではあるようです。

やはり先客はなく、通りに面した大きな窓のそばに席を勧められました。ボスニアないしサラエヴォの名物料理なんて予備知識はありません。これまでの経験から、中東欧ではだいたいにおいて豚肉系が主になるはずですが、イスラーム濃度の高いこのあたりで豚肉料理あるのかな? 手渡されたメニューにはボスニア語(クロアチア語?)の表記に、英語の解説が添えられています。Sorgan dolma(Onions stuffed with meat)というのにしてみようと思ったら、いったん受け付けたのち、品切れですとのことで、似た感じだとこれはどうですかと、Sarmaなる料理を勧められました。こちらはCabbage rolles with meatだそうです。ロールキャベツではなくてキャベツ・ロールなのね。文法的にはそうですよね。念のため、それはボスニアン・ディッシュでしょうかと訊ねると、イエスとの答えがあったので発注。生ビールの大(0.5L)を先にもってきてもらいましょう。愛想とか客あしらいは、まあまあ普通という程度です。旧ユーゴスラヴィアでは、クロアチア、スロヴェニアにつづいて3ヵ国目で、前2ヵ国もビールがおいしかったのを思い出します。ここも、やっぱりおいしい。ビールとワインさえ与えておけばたいていうまいというのだろうと思われてはシャクながら、そうではないと主張するほどの根拠も義理もなさそうです(笑)。炭酸が少し強いラガーです。メニューを変更した関係で、あらためて仕込みからしているのか、一人客のわりにずいぶん時間がかかります。15分くらいして運ばれた料理は、なるほどロールキャベツのヴァリエーションで、粗いミンチ肉を、キャベツで包んだもの、ピーマンに詰めたもの、むき出しのままのミートボールと3種に仕立ててあります。キャベツは種類が違うのか、外側の固い葉っぱを煮込んでいるのか、緑黄色野菜のような風合い。まあ肉団子ですので、国内を含めていつかどこかで食べた記憶のある味で、かなり素朴な料理です。味つけはやや塩が強いかな。素材や調理法は煮込みハンバーグに近いのでしょうが、ソースに甘味はほとんどありません。サワークリームが別添えされているのがおもしろく、下敷きになっているソースと混ぜると、味わいがマイルドになって、肉とよく合います。サワークリームといえばロシア料理というイメージもあり、この辺りまで来ると相互の影響があるのでしょうかね。日本の洋食屋さんみたいに鉄板ごとオーヴンで仕上げたらしく、最後まで熱々なのはうれしい。最後のほうはマッシュ・ポテトもソースに溶けてきて、いい味になりました。ビールの値段を失念しましたがいくらもしなかったと思う。料理は15.90兌換マルクでした。合わせて1000円しないくらいです。ごちそうさまでした。 2月21日(金)は好天の模様。7時ころに起床します。この時期のこの時間、パリであればまだ暗いですが、サラエヴォはすでに明るい。西はスペインから東はポーランド、セルビアまでがいわゆる西欧標準時で、ボスニア・ヘルツェゴヴィナはその中でいえばかなり東にあるのと、パリよりも緯度が低いということがあるのでしょう。8時ころに0階に降りて、レセプションのそばに設けられている朝食会場へ。テーブルが5つばかり置かれているけれど、なんとなく一般家庭におじゃまして朝食を呼ばれている感じです。簡素ながら、ありがちなおかずはそろっていました。

きょうは、東西に長い町を西に向かって進み、宿から2kmほど行ったところにある高層ビルの展望台と、その南にある歴史博物館をターゲットにします。個別のスポットについて予備知識があるわけでもなく、いつもしているように適当に歩いて、興味のありそうな対象に近づいていくということで、よいかと思います。9時半ころゆっくり出動し、まずは旧市街バシュチャルシヤ。きのう歩いていない道を選んで、歩いてみます。モスクには午前中からムスリムの人たちが集まってきて、楽しそうに世間話をしています。モスクには手水鉢とかかけ流しの手洗い場などが設けられるのが普通で、信仰とはかかわりなく手を洗ったり、水を汲んだりする人もいるみたいです。禊(みそぎ)という日本の考え方になんとなく近いようです。公園にも多くの人が出ていて、体操したりチェスをしていたり。きょうは平日なので、見かける人の年齢は高め。

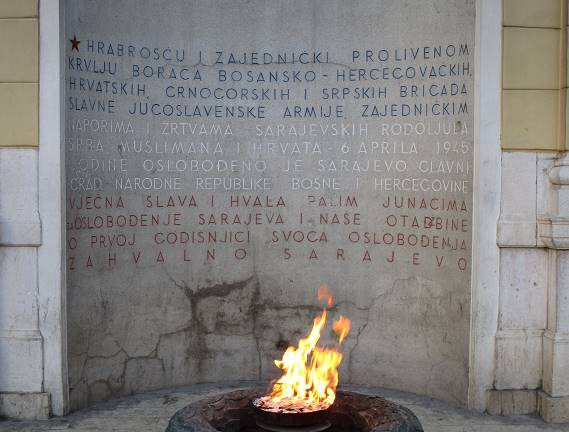

空気は澄んでいますがさほど寒さは感じません。分厚いダウンを着ているので、装備としては万全でしょう。日当たりのよい区画はぽかぽかと気持ちがよく、たいてい中高年のみなさんが確保しておられます。旧市街バシュチャルシヤは、観光色を強めすぎて、少しわざとらしさも感じるのだけど、その中にも日常の生活の場が溶け込んでいて、ほっとするような絵もたくさんあります。店先に英語の表示があるかどうかで、誰を対象としているのかがある程度はわかりますね。旧市街の西の入口といえそうなところ、建物の壁に面して、永遠の炎(Vječna vatra 英語表記はEternal Flame)が見えます。前日の散策の折にもここを通っていました。祈りの場であることは想像がつきますが、由緒は日本大使館のサイトにおたずねしましょう。 1945年4月6日にパルチザンがサラエボ市民とともにファシストからサラエボを解放したことを記念し、その戦いで斃れた英雄への感謝を表したもので、チトー元帥通りの終点にあります。1992〜1995年のボスニア紛争中の石油不足で一時その火は消えていました。 なるほどファシズム〜第二次世界大戦期の記念(祈念)ですか。旧市街の外側を走っているのがチトー元帥通り(Maršala Tita)。チトー元帥というのは、ナチス・ドイツ占領下のユーゴスラヴィアで祖国解放闘争を指揮したヨシップ・ブロズ・チトー(Josip Broz Tito / Јосип Броз Тито)のことです。チトーは1980年に亡くなるまでユーゴスラヴィア連邦の大統領で、小学生だった私の記憶にもある政治家でした。サラエヴォに冬季五輪を誘致したのもチトーで、その実現は、社会主義国でありながらソ連と対決して冷戦期をたくみな外交で乗り切った彼の手腕に対する評価でもありました。

ユーゴスラヴィアというのは「南スラヴ」という意味です。言語的に同じか、似通った民族が、歴史的にはハプスブルク、オスマンの両帝国に分かれて暮らしていました。第一次世界大戦の敗戦で両帝国が解体されると、ウィルソンの民族自決論に影響を受け(煽られ?)た小国群が出現しますが、この地域に関しては、半世紀前にオスマンから独立していたセルビア王国が、ハプスブルクの域内にあったスロヴェニア、クロアチアなどを抱き込んで、わりに広域の国家としてまとまりました。当初はセルブ・クロアート・スロヴェーン王国と3つの民族名を連立させていましたが、1929年に国王が集権化をめざすクーデタを敢行し、ユーゴスラヴィア王国となります。明らかにセルビア主導の国家形成で、セルビアとすれば「同じ言語をもつ仲間として、君たちを解放してやった」という意識だったのでしょうが、欧州最大の名門ハプスブルクに属していたスロヴェニアやクロアチアの人々からすれば「余計な世話」になっていくわけです。京都の三流公家でいるのがよいか、同族の田舎大名の家来になるのがよいかというような話に近いかもしれません。そうした民族間の不和につけ入ったナチス・ドイツは、クロアチアを切り取って半独立を煽り立てるわけですが、英国に亡命した国王らは反ナチスの解放・抵抗運動を主導できず、ソ連の影響下にあったチトーのパルチザン(partizani / партизани)があくまで「ユーゴスラヴィア」を一つの祖国として戦い、解放を実現しました。このとき他の東側諸国と異なってソ連の軍事力を借りずに独力での解放に成功したことが、ソ連の属国化を免れることにつながりました。チトーの国葬に、大平正芳首相や英国のサッチャー首相を含む世界中の首脳が参列したのをニュースで見て強いインパクトを受けた小学生の私は、その後のサラエヴォ五輪のときに少し知識を乗っけて、さらに高校生になって「世界史」に熱中するようになって、そのことの答え合わせをしていったのでした。おお、なかなかすごい国じゃないか! チトーとユーゴスラヴィアの発展、栄光といったバイアスをその後も信じつづけていれば、永遠の炎は、たしかにその原点たるものであったに違いありません。

永遠の炎のところで旧市街を抜け、新市街というのか、普通の町なかに入ります。イスラーム色が一気に抜けて、なじみのある欧州の都市の景観になりました。トラムが走りすぎる際に、ガタガタとやたらに大きな音を響かせるのが印象的で、ブルガリアの首都ソフィアで見たのと同じ。路盤がしっかりしていないため車両の負荷がダイレクトに響くのでしょう。その西側あたりが、ボスニア・ヘルツェゴヴィナおよびボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦の各官庁が集まっているエリア。広い公園などもあって、ひとむかし前の都市計画のセンスなのでしょうが、ゆとりがあって好ましい造りに見えます。日本でいえば、せいぜい地方の県庁所在地くらいの迫力。サラエヴォの人口は40万人に届かない程度とされます。紛争前は50〜60万人くらいだったようなので、どこかに避難ないし流出したか、この世の外に出られてしまったのか、とにかくかなり規模が縮小しています。まあ町の迫力というのが、あるほうがよいのかどうかは判断に迷いますね。居住し生活するという観点からすると、静かで落ち着いた(心が騒がない)環境というのが望ましいというのは、それなりにあります。でも、あえて都市を求めて住む人とか、代々都市になじんで居住してきた人というのは、多少の騒がしさや猥雑さ、そして日常の中に結構な割合で登場する非日常みたいなものを好むのではないかな。大都会に生まれ育った私など完全にそちらで、ゆえに田舎暮らしは一生できそうにありません。 *この旅行当時の為替相場はだいたい1兌換マルク=61円くらい、1ユーロ=119円くらいでした。 <主要参考文献>

|