古賀毅の講義サポート2025-2026

|

Programmes et cours d’étude 教育課程論

|

講義サポート トップ

2025(令和7)年度 教職科目における指導・評定方針

2025年6〜7月の授業予定

6月21日 総合的な学習(探究)の時間の構想(1)

6月28日 総合的な学習(探究)の時間の構想(2)

7月5日 特別活動の構想/特別支援教育の構想

7月12日 教育課程と評価

|

本年度の授業は終了しました。 REVIEW (7/5) ●特別活動の理念・特色を考えると、「質のよい教育」についても考えることができる。今回は、さまざまな考えを巡らせることができて、楽しかったです。とはいえ、あまりなじみがないので、理解を深めていきたいです。(機電) ●学校は社会の縮図といわれるように、成長するにつれて特別活動を通してさまざまな人とかかわるようになっていくのは、前々から理解していた。だが今回の授業を通して、小・中・高と段階が上がっていくにつれ、人とかかわる範囲が広がっていく、というのがわかり考えていたことの理由がわかった。(高度) ●フランスでは、ガチの主体的な活動がおこなわれており、日本の特別活動は誰もが役割をもつ平等なものである。この話を聞いて、フランスのやり方を部分的に取り入れることができれば、学びを体系的に取り入れることができて、おもしろくなるのではないかと思いました。実学と結びつければ理解も深まるので。(認知) ●特別活動が「思い出づくり」になってしまっているのは、中等教育があくまで高等教育への「踏み台」という認識になってしまっているからだろう。前後の関係を意識することは大事だが、独立した考えをもつことも大切だと考える。(高度) ●特活で、全員に係などの役割をもたせるのは、責任性や社会性を身につけることになると思った。(高度) ●特別活動では、生徒自身に計画を立てさせたり発言させたりすることが大切だと思うが、その経験を今後に生かしていくことがなかなかできず思い出に残るだけになってしまうため、どの経験が成長につながるのかを生徒に考えてもらうことが大切だと思った。(応化) ●特活とくにLHRで充実した授業をおこなうために、教育のみを勉強するのでなく、幅広い経験をしておこうと思った。(認知) ●特別活動において、思いつきで用意なしで臨むようなことが厳禁であるというのは、なぜだろうと思った。(認知) ●部活もそうですが、座って勉強する以外の特別活動が、私が過ごしてきた学校生活の中で強く思い出に残っていることは確かです。つまり生徒にとって、より印象に残るので、それだけ大切だということがわかりました。コロナによってたしかにさまざまなことができなくなりましたが、そのように「できない」中でやりたいことを探していくというのは、とても楽しかったと思います。そうした制限があるほうが、学びも生活ものびのびできると思います。(機電) ●特別活動は、非教科的な集団活動を通した資質等の育成にあたる領域であり、教科や総合的な探究の時間とは別ものである。(応化) ●LHRなどの特別活動と総合的な学習の時間の違いは、学習するかしないかの違いでしょうか? (高度)

●障がいのある生徒だけでなく、ない生徒を含めたすべての生徒の他者への配慮や寛容の姿勢を育てることが教員の特別支援教育への姿勢だと思うので、自分とは無縁だとは思わずに、責任をもてるように学んでいきたいと考えた。(高度) ●特別支援教育は、すべての児童・生徒のための共生をめざす教育とか、障がいのある児童・生徒のニーズに合った教育など、考えることが多いと感じた。いまのうちから障がいのことについていろいろ考えてみようと思う。(機械) ●「みんな違ってみんないい」という言葉があるように、障がいの有無にかかわらずみな何かしら違うところがあるので、それを受け入れ、一部ではなく皆にそれぞれ対応しなければいけない。(高度) ●過去に、障がい者、障害を持つ人について調べたことがあるが、その記事には、本人たちはそこまで気にしていないという意見が書かれていて、自分がただ考えすぎなのかなと思ったことがある。また自分としては「もつ」に対して能動的なイメージはなかったので使ったが、一つの意見として持っておこうと思った。(高度) ●合理的配慮では、平等ではなく公平にする心持が大切で、個々の個性というか特性を見て、「障がいをもっているから」という考えになる(カテゴリとして見る)こと自体が、違うと考えます。教壇に立ってそのようなことを無意識にしてしまわないよう、社会の風潮も見て、考えていきたいです。(機電) ●合理的配慮にはきちんとした基準がなく判断が難しいと感じたので、より適切な判断のために、もっと考えたり学んだりする必要を感じた。一人ひとりに合わせた特別支援教育をおこなうために、さまざまなところと協力することの必要性を強く感じた。(認知)

●特別支援教育では、可能なかぎり障がいのない児童・生徒と同じ機会・場において教育をおこなうことがよい教育の考え方だ、と感じた。(認知) ●同じ場にいても同じことをするわけではないし、障がいのある人は分離して別で教育するという考え方は彼らからしたら余計なお世話で視野が狭いと思った。臆病になってしまうと差別的な視点から考えてしまいがちだと思うので、オープンに堂々と考える必要があると思った。(認知) ●こういう障がいをもっているからこのように対応しようなどと、障がいの有無や種類で分けて考えるのではなく、人それぞれにある特徴として個人を見てあげる必要がある。また、ユニバーサル・デザインのように、すべての生徒にメリットになることを中心に考える必要がある。(高度) ●同じ教室で不自由な面をもった生徒に対し、いじめや保護者からの苦情なく平和に過ごすために、どのような学級をめざせばよいのか学べる場がほしいと感じた。(認知) ●一言で障がいのある児童・生徒といっても一人ひとり違う症状をもっていることがわかった。障がいのある児童・生徒がいない前提での授業というのを、今後は改善していく必要があるが、難しいと思う。しかし代筆などの簡単なことならできると思うことができた。(応化) ●教員としてのバリアフリーとの向き合い方として、その実情の把握を積極的におこなっていきたい。(認知) ●高校生のとき特別支援学校にボランティアの交流会で行った。そのときそこの生徒から元気をもらったことが強く思い出に残っているので、そのような活動から得られるものは多いと思う。教師になった際にはそのような活動を積極的におこなえるようにしたいと考えた。(認知) ●特別支援教育について、特殊教育との違いを初めて知りました。私の地元には特別支援学校と盲学校があり、小さいころボランティアや体験のようなことを、かなり率先してやりました。そこの生徒のできないことが私にはできることであるだけであって、とくに何か別の人というようには思いませんでしたが、それでも配慮やサポートは必要なわけで、考えがまとまりません。生徒に対して平等と公平を使い分ける必要があるのだなという漠然としたまとめです。(応化) ●一般の幼稚園・小学校・中学校・高等学校⊃特別支援学級 にすることによって教育形態を変更できるというのは、とてもいいなと感じた。(高度) ●特別支援教育は、障がいのある人も通常の生徒と一緒に学ぶことができる。またある教科だけを通常の学校で学ぶこともできる。合理的配慮をするし、しても障がいの種類や重度・軽度もさまざまで対応するのが難しいが、していかなければならない。(応化) ●小学生のときLDと診断され、通級に行くかどうかを両親が悩んでいた。友人にも何人かいて、その人に合わせてさまざまにカスタマイズされている時間割があったのを思い出し、今回の授業とつながって考えがすっきりした。そのような経験をもつ自分だからこそ可能な教育があると思うので、特別支援教育論の集中講義がとても楽しみ。 ●障がいのある生徒とない生徒が同じ場で学ぶ際に、障がいのない生徒がお世話係にされてしまうという投稿をXで見たことがある。そういった状況になることがないよう注意しなければならないと考えた。(高度) ●1年前期にボランティアで小学校に行ったとき、集中のつづきにくい児童が何人かいました。そのときはまだ何もわかっていなかったため対応がよくわからず、別の教室で対応するほうがいいのではないかなと思っていましたが、インクルーシブ教育の考え方など、多面的な視点をもつと、そうではないなと思いました。集中がつづきにくい児童への接し方について何人かの小学校の先生に相談したときに、「接し方がわからない」ということへの共感は多く返ってきたのですが、明確な応答がなく、困惑したことを思い出しました。特別支援教育に関する指導が最近はじまったのだというのもあると思うが、しっかりと配慮への考えをもった教員になりたいと考えました。(電電) ●中学生のときに障がい者について学ぶ体験授業があり、全盲や車いすについて学んだのだが、ADHDやLDに対する接し方は学ばなかった。さまざまな発達障害をもつ人たちは、一人ひとりにサポートをおこなうと学校側の負担が大変になると思っているが、実際どうしているのですか。(機械)

●障がいのあり方によって個々の支援の仕方が異なってくると思うが、軽度発達障害において自分がそれに当てはまると気づいていない児童・生徒への対応はどうするべきだろうかと思った。(経デ) ●特別支援教育は、個々人にカスタマイズする必要があるが、それを教員ひとりの力ですべてやるのは大変である。(情工) ●障害のある児童・生徒に配慮をおこなう際(移動時や学習時に、医療器具の管理などが必要な場合など)、教員だけではカバーできない問題があれば、外部ボランティアのような方や家族が付き添う場合もあるのだろうか。通常学級の担任だと負担が増えすぎてしまわないか。(都市) ●私の小学校時代に、先生の話を聞くことができないから特別支援学級に入るか?といわれている児童がいて、私はそのことをいうのはおかしいのではないかと思ったのですが、古賀先生はどう思いますか? (機電) ●障がい者への合理的配慮は、その方の内容によって変わると思うので、その配慮の工夫をもっと強いりたいと思いました。いろいろと調べたいと思います。(認知) ●国またはもっと上の組織が合理的配慮について考えるものだと思っていたが、教員側が配慮し、生徒側からの意見があってこそ合理的配慮が成立するのだとわかった。(認知) ●キャリアデザインの授業で商品を考える回があった。そのとき、ノートの下のほうが近づいてきたらセンサーで認識し音声で知らせる点字タイプライターを提案した。すでに商品化されているかもしれない。(高度) ●特別支援学校での問題点を、自分たちの技術を応用して解決することは、とても学びの本質に近く、やりがいのあることだと思った。高校生のとき実際に個々人の不自由さを解決するプロジェクトに取り組みました。いつもはCADを使ってロボットをつくっていたのが、人の不自由さを解決するものづくりをしているという体験ができ、ともにうれしさを共感できました。今後のビジネスチャンスの一つに入れたいと思いました。(機電) ●障がいのある生徒をどう教育するかではなくて、障がいのない生徒への教育が大切だと感じた。(機械) ●大学に入学するまでは、障がいをもつ人が身近にいなかったし(無意識に避けていたのかもしれない)、見かけることも少なかったので、障がいをもつ人はとても少ないと想像していた。大学に入学してからは、障がいをもつ人も他の人と同じように電車に乗ったり働くために町を歩いたりしているのを見る機会が増えて、障がいをもつ人は思っていたよりも多くて、多少の支援を受けながらも、障がいをもたない人と同じように生きているのだということを実感しました。大学を卒業すれば学生であるときよりも多くの人とかかわることが増えるので、学校の教員としてではなく、社会を生きる人間として、多くのことに気を配る必要があると感じました。 ●特別支援というよりは、障がいや合理的配慮などのことについて、特別活動の授業(学活やLHR)で教えるというのは、どうなのでしょうか。指導する立場としても、授業のためにたくさん調べたりするでしょうし、何より合理的配慮をするうえで他の生徒の理解というのも大事かなと思っています(小学校の道徳くらいしか記憶がない)。中学校でそのような授業が1、2回もあったら違っていたかなと、私自身は思っています。(認知)

REVIEW (7/12) ●今回学んだ教育評価は、結構大切なことであり、軸をしっかりしないといけないのに、教職課程で2回しか扱わないというのが不安です。自身で学び、研究していきたい。(機電) ●学校における評価の捉え方の認識が変わった。評価の目的やその要因との関係について考えたいと思った。(認知) ●教育における評価と聞くと、生徒に対するもの(テストの点数、成績など)がイメージされるが、そこに留まるのではなく、生徒の理解度を測りさらにそこから次の学習に結びつけたり、指導の改善に役立てたりすることが大切だと思った。(経デ) ●学校教育は組織的・計画的に実施する教育であるため、よりよい教育活動を期するために教育活動に対する評価が必要となる。それが教育評価である。(応化) ●いままで先生のテストや成績評価に文句をいってきたが、その裏では、難しさの調整やさまざまな評価の観点など、いろいろ考えているんだと思って、少し申し訳ないと思った。(機械) ●「昨年はテストの点数がよかった」と先生がよくいうセリフに対して、いままでは、自分(教師)の出来が悪いのだという思考にならなかったが、生徒の特徴やそれぞれの課題を見分けて教えられないのがよくないという考えを聞いて、教える立場である自分のことを理解し、本当にこれは正しいのか?という考え方をもって教えていかなければならないと思った。またテストは生徒の成績評価のためという印象が強く、学習指導要領の妥当性を確認するためのものもあるということを知り、学校でおこなわれていることにはさまざまな目的があるのだと思った。(応化) ●全国学力テストは個人の成績ではなく、学習指導要領の評価のためのものであることを知ることができた。毎年の結果を見てみようと思うことができた。(応化) ●評価のトレーニングをきちんと受けていない、受けられていない、または成績評価の2つの側面を理解できていない場合、児童・生徒・学生におこなった授業や教育が不十分であったことを教員側が理解できない可能性がある。表かというものの意味を理解しなければならない。(高度) ●成績評価も教育評価の一部であるという意識を常にもち、なんのために評価するのかについて生徒と共有していくことが重要であると考えた。(高度) ●試験によって学習の深まりの度合いを測るとともに、その効果も確認するというのは、生徒側の目的とギャップがある。教師目線の目的(学習の効果を確認する)を生徒に伝えないことが多いのはなぜですか? (応化)

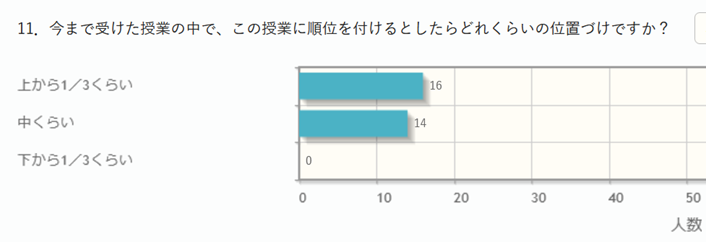

●成績評価が、能力の評価だけでなく人格や地位に対して価値づけする可能性もあることを知り、教師の責任の重さを痛感した。(応化) ●評価の改善の中で教育現場がある程度自由なほうがよいのか?と考えましたが、学習指導要領の中で、どこにいってもムラなく知識・学力が担保されなくなるのは困るので、やはり不自由の中の自由のほうがましなのでしょうか? (機電) ●成績評価とはあくまで自身の教育活動を評価するものであると、あらためて意識するようにしたいと思う。3観点評価は、生徒の強みや課題を多面的に捉えるため、個々に応じた指導がしやすくなる。知識を覚えるだけが学びではないと理解することで、生徒の学習意欲向上にもつながる。(都市) ●中学校?高校?で、学校評価アンケートがあったり、いま大学でも授業評価アンケートがあったりしたが、むしろそのように生徒側→教師側の評価のほうが大切で、成績評価も結果的には自身の授業の出来が数値になる、生徒側→教師側の評価なのだと思った。(認知) ●成績評価は生徒の評価をするとともに教師自身の教育活動を評価するものであるということを考えると、生徒がどれだけ学習内容を理解しているのかを知るために授業内外での対話を繰り返す(レポートなどの課題に対するフィードバックから、生徒がどのように考えが変わったのかを見る)ことが必要だと思いました。(機械) ●成績評価は自分の教え方がどうだったのかを見るためのものだという考えは、私にはあまりなく、そのように考えるようにしていこうと思った。「生徒はまねしてほしくないところを、まねしてしまう」ということをしっかり意識して教壇に立ちたいと思う。世間では受験があるため成績評価には非常に敏感であると感じる。もちろんそのような面もあるとは思うが、評価する側がそのような考えにならないよう注意していきたい。(電電) ●テストが児童・生徒の理解を確かめるのではなく、自分たちの教育活動の反省のためにあるのだと聞いて、落単の数を掲げて、教え方変えなくてもわかるやつはわかるからといっている教授を思い出した。あらためて教えるという立場の重要性を再認識できた。(材料) ●JIHEEの認証によって大学教育の質が担保されている、という認識なのですが、合っているのでしょうか? (高度) ●先生が評価を受けるということで、少し前にアベマプライムでやっていた、授業アンケートで低評価を食らうと失職する?みたいな話を思い出しました。アメリカの大学では「教える先生」と「研究者」が分かれていて、教える先生は学生に不評だとクビにされるとか、なんとか・・・ そんなことをいっていた覚えがあります。千葉工大のアンケートはどれくらい参考にされているのか気になります・・・。(機電)

●形成的評価と総括的評価のバランスや考え方を、これから授業するとき、受けるときに考えたい。(情工) ●評価規準と評価基準の違いがすごくわかりやすかった。(認知) ●評価規準と評価基準、絶対に間違えません。(認知、類例複数) ●情報科教育法で、すでに評価規準と評価基準について学んでいたが、復習できてよかった。表かは期末1回のみでなくちょこちょこおこなうことで、自分へのフィードバックができてよいと思う。(情工) ●中学生時代のテストの小問番号の横に評価規準があったのは、親からのクレーム対策だったのかなと思いました。(認知) ●授業の最初にやる確認テストや、大学入学後のクラス分けテストが診断的評価にあたるとわかった。(機電) ●診断的評価の観点から、いわゆる「抜き打ちテスト」は有効打になる? それとも毎回あるいは頻繁にやる小テストのほうがよい? (機電) ●教科の評価では、テストや課題などで評価するのが一般的ですが、点数がよく勉強への理解度は高いが、授業に対する態度があまりに悪い生徒がいたら、先生はどのように評価し、またどのような対処をしますか? (認知)

●評価規準にもとづく問題をつくる重要性を感じた。(認知) ●生徒が適切な評価を受けられるようなテストを作成できるように、いまから考えておこうと思った。(認知) ●生徒に対して授業するときに、どのようにして授業に向き合わせるか、その結果として生徒自身の成長を手助けできているかを見るためにテストをおこなうことで、自分の授業が適切であるかを判断することができると思った。(応化) ●学力検査での評価の材料が、中間テストや期末テストだけだと教師が評価を受けて授業に反映する機会が少ないので、小テストで機械を増やすのも重要だと考えた。ただし小テスト漬けになるのはよくないと思う。(高度) ●試験の意味を理解できていなかったが、今回の授業でよく理解できた。私が教員として試験をおこなうときは、何のための試験であるのかを生徒とよく共有しようと思った。いままで学生として試験を受けていたが、中学校や高校のテスト問題を見返してみて、何を評価するものだったのかを考えてみようと思う。(機械) ●授業の学びを正しくおこなうには、評価規準を設定したうえで、それを正しく評価できる基準を考える必要がある。だからこそテストを作成するときに、何を学ばせたくて、何を確認したいのかを考えなくてはならない。勉強の意欲を下げるようなテストがあってはならない。(高度) ●評価のためにテストは重要だが、ブランクをどこに配置するのかによってはミスリードになる可能性がある。また平均点を65〜75点にするのは、生徒の自己肯定感を下げないためにも重要で、点数が低すぎると「やっても無駄だ」という無力感を抱いてしまうのだろうと思う。(認知) ●教員側の注意点として、「教育を受けている生徒」のような考え方が強く、「教育を受けてもらっている」という考えが少し貧しいことがよくある。生徒がどれだけ理解できているのかを確かめるテストの中で、学ぶべき場所とはほど遠い内容を出題したり、点数が主になってしまったりすることが多いと感じる。テストの結果で生徒を見るのではなく自らの課題設定のためのデータとして役立てることが適切だと思った。(高度) ●4観点から3観点評価になったことで、評価の難易度が上がった。また試験問題作成の目的は、生徒の理解度・習熟度を測るのみでなく、教師の成果も評価するものだということを忘れてはならない。(認知) ●私は絵心がなく美術では10段階の4をもらったことがあります。先生に嫌われていた理由はわかりませんが、先生の自己評価(授業に対するもの)が低いのだなと納得しました。反面教師にしたいと思います。(高度) ●大学に入ってからも、「俺の教え方でわからないやつはいない。全員100点取れる」などといわれたが、全然わからず、だったことがあった。それは私のせいなんだろうか。(応化) ●「偏差値」を使っているのが日本だけというのは知らなかった。テストを作成する際、平均点や出題する部分など、気にするべきところが多いと思った。(機械) ●指導要録は結構長いあいだ保管されるんだなと思った。(応化) ●評価の方法はいくつかあるし、試験などで学力?を測るときも、生徒に合わせて内容を考える必要がある。測りたいものによってテストの形式を変えていく必要があり、レポート、グループワーク、ペーパーテストなどさまざまある。(高度) ●勉強や何かをおこなうときにしっかり評価をしたいが、言葉であったり聞き方がわからなかったりで困っています。計画のときに考えて、余裕がなく振り返れません。それでも絶対時間を設けないといけないですよね。(高度) ●この授業では、教育をつくり上げるうえで必要な物事を複数学ぶことができた。新たな知見もあり、今後の教職課程に生かしていきたいと考える。(認知) ●高等教育でも、試験問題作成について気をつけていくべきだなと感じた。(高度) ●テストは、受けている側の学力を調べているというよりも、教員の教え方はどうだったのかという評価のためだと、あらためてわかった。教育活動を評価するものだとわかった。このレビューも、学生がどこまで理解しているのかを測っている? (機電)

教育課程論は、教職課程のうちいわゆる教職専門性(担当教科にかかわらずすべての教員に共通する専門性)の形成にかかわる科目のひとつです。おおまかにいえば、2S教育原理が教育の目的・目標、この3S教育課程論が教育の内容、5S教育の方法・技術とICTが教育の方法を学びの対象としますので、目的・目標を踏まえた教育内容(educational contents)を考える、ということになります。ただ、教育の内容といってもピンとこないことが多いかもしれません。学校種によっても、教科によってもさまざまですし、広がりがかなりあります。また、生徒目線で考えると、教育の内容というのは初めから決まっていて(決められていて)、個々の教師はそれを順に教えていくだけだ、というふうに捉えている人もあることでしょう。たしかに生徒としては、先生が繰り出してくる内容を順に学び、消化していくのが常で、そこにどんな論理や特色があるのかなど、考える余地はほとんどありません。しかし、教育内容というのは自明でも不動でもなく、常にリフレッシュされるものです。グローバル化の進展とともに英語の学習が強化され、ICT/AI時代の本格化とともにプログラミング学習がカリキュラムの中心に入ってくるということからもわかるように、社会のあり方が変わることに伴い、教育課題・教育目標も変化ないし拡張して、それに伴って教育内容も再編成されます。時代とともに不要になる部分ももちろんあり、「私が中学生のころは普通に学んでいたのに、いつの間にか教科書から消えている」といった項目も、思いのほかたくさんあります。社会科とくに公民の内容が、社会状況に応じて変化するのはわかりやすいですが、みなさんの専門である理系教科もまた、科学や技術、そしてそれをとりまく社会状況の変化などに伴って、内容をリフレッシュしていきます。 学校の教育内容を時系列に沿って配置したものを教育課程(course of study)といいます。したがって、教育課程論という名の当科目では、教育の内容だけでなく、それをどのような順に配置するか、どのラインに配置するかといった点も重要になります。とくに高等学校段階では、教科のサブカテゴリとして科目があり、教科そのものはめったに変わらないものの科目のタイトルや切り分け方、必修パターンなどは約10年おきに変動します。自身が中高生だったころの経験に依拠して考えるのがナンセンスであるのはいうまでもありませんが、プロの教師になってキャリアを重ねるあいだに何度も科目構成などが変わりますので、そもそも何のためにそういう配置になっているのかという点を適切に理解しなければ、その時々の生徒に対して指導することはできなくなります。1年生のとき以上に、プロ寄りの視点が重視されることになります。 当科目は3部構成をとります。第1部は、教育課程とは何か、いかなる論理や原理に沿って編成されるのかということを考察します。かなり重要で、基礎的な内容ですが、ゼネラルであるぶん抽象的で、ふだんそのような頭の使い方をしていない人にとっては難解で混乱するかもしれません。しかしこれを突破して自身の頭で思考できるようにならなければ教育者の道は相当に厳しいと考えてください。第2部は、教育課程の基準として国(文部科学省)が示している学習指導要領の内容とその変遷、そして現行の(最新の)学習指導要領の要点を学びます。現行の学習指導要領は、中学校が2021年度、高等学校が2022年度から実施されているもので、すでにみなさんが中高生時代に学んだ内容、構成から変わっています。自分が学んだ内容が過去のものである、と考えると、学習指導要領の歴史(歴代の要点)を整理しつつ、最新のものの新しさや従来のものから受け継がれている部分などを検討することの意味や重要性がわかるのではないでしょうか。また2024年12月に文部科学大臣から中央教育審議会への諮問がおこなわれ、次期の学習指導要領の輪郭が少し見えてきたタイミングです。いままさに中教審において審議中であり、早ければ年度内(2026年3月ころ?)には、学習指導要領の骨格となる答申がおこなわれるものと予想されます。多くの受講生にとって、自分たちが学んでいないもの(現行版である平成29・30年度版)を飛ばして、さらにその「次」を見据えなければならないわけで、めぐりあわせとしては大変なのですけれど、前述したような変化や推移を捉えるという点では、他の学年よりもすぐれた専門性をもつことができるかもしれませんね。第3部は、現在の教育課程を構成する教科以外の領域を一つずつ取り上げて、教育課程上の位置づけやその特色、課題などを考察するブロックです。道徳教育、キャリア教育、総合的な学習(探究)の時間、特別活動、特別支援教育を取り上げます。これらに関しては、それぞれ個別の教職科目があり、4S以降で順次学んでいきますので、そのあらましを紹介するインデックスの意味を含みます。教育課程の全体像を捉えるために、あえて個別の内容を考えるという試みです。当科目では、教育用語が頻出します。「学校の先生」であれば誰でも普通に知っているが、生徒を含む一般人は知らない単語が毎回のように出てきます。意味は調べればすぐにわかりますが、位置づけや「意義」は一筋縄ではいきません。2年生になって、いよいよ教職課程の学びも本格化していきます。心と頭のギアを切り替えて臨むようにしてください。

学習指導要領および学習指導要領解説は随時紹介します。下のサイトから各資料にアクセスできます。書籍版もありますので希望者は購入してください。 <評価> ●提出物(レポート)の内容により評定します。 |