Les deux villes

principaux en Irelande: Dublin et Belfast

|

|

|

|

PART7 |

|

|

|

|

|

英国には北アイルランド関連のテロの脅威が存在しています。かつて北アイルランドにおいて英国からの分離等に向けて過激な闘争を行っていたアイルランド共和軍(IRA)は、2005年の武装闘争放棄宣言以降、組織的な犯罪活動及び準軍事的活動を停止しています。政治的にも、2007年5月以降、民主ユニオニスト党とシン・フェイン党が権限を分担する北アイルランド自治政府が継続しています。/一方、「IRA継続派」(CIRA)、「真のIRA」(RIRA)等の過激分派は、引き続きテロその他の犯罪行為に関与していますが、その攻撃対象は警察等の治安機関であり、活動地域は北アイルランドに限定されています。2012年にも、北アイルランドにおいて、治安機関やその職員を対象に爆弾事件や銃撃事件を敢行しました。同年12月には、ベルファスト市議会が市庁舎に毎日掲揚していた英国旗を特定の日に限定して掲揚するよう決定したことに端を発して、ロイヤリスト派市民による抗議デモが長引き、一部が暴徒化して、リパブリカン派市民や警備に当たる警察と衝突しました。警察は、この騒乱の背景にはロイヤリスト派過激派幹部が個人的に関与していると見ています。/こうした情勢を踏まえ、英国政府は、北アイルランドにおけるテロの脅威度を「深刻(SEVERE:an attack is highly likely.(5段階のテロ脅威度評価の上から2番目))」に位置付け、国民に警戒を呼びかけています。 この文章の前に、アル・カイーダなどイスラム原理主義の動向が述べられています。IRA(アイルランド共和軍)といっても、連合国内での優先順位はその次に下げられました。それでもたいていの日本人旅行者は事前にこの記述を読んだら尻込みしてしまうかもしれませんね。同じ記事で「英国」そのもの(基本的にはロンドンなどイングランドのことでしょうね)は上から2番目だったのが3番目に引き下げられたとあります。ということは、ロンドンも最近まで北アイルランド並みの警戒度だったことになる。ロンドンはテロのリスクがあるから行かないという話は、欧州旅行を志す向きからはまず出てきません。パリだろうとローマだろうと(もちろん東京だって)そのリスクは常に存在します。それくらいの話ではあるのですが、おそらく冷戦世代の認識はそこでストップしており、ポスト冷戦世代はそもそも(北)アイルランドに関心を寄せていないのかもしれない。

このフェンスにつけられた名は、ピース・ライン(Peace Line)。平和なラインです。ネーミング・センスのよさを褒めるべきか、その前提となった問題の構造を黙考するべきか。1960年代、長く政治的・経済的・社会的に優位に立っていたプロテスタントに対して、長く抑圧されてきたカトリックが本格的な異議申し立てをおこなうようになりました。アメリカの公民権運動に刺激されたものであったことは前述のとおりです。ただ、制度的な問題もあって選挙に勝って議会の主導権をにぎるという方法は、カトリックにとって現実的ではありませんでした。考えうるのは次の2つでしょう。デモ(示威行為)や対外・対内的な情報作戦など議会外での政治活動をおこなうか、もしくは暴力を伴う非合法的な手段をとるか。

プロテスタント系住民が多く住むウェスト・ベルファストにあって、フォールス通り周辺はカトリックが集住する地区でした。その時代に、暴力的事態の拡大を防ぐため築かれたのがピース・ラインでした。当事者感覚を欠いた一般論との批判は甘んじて受けますけれども、相互の不干渉というのは相互の不寛容と同義です。ベルファストであれどこであれ。

北アイルランドの自治当局はもちろんプロテスタントのユニオニストでしたが、責任ある立場ゆえ、あまりに一方的な弾圧を加えたり、率先して武力攻撃を仕掛けたりすることはできず、ときに南のアイルランド共和国政府と連絡して政治的な解決を図ろうと試みました。けれども、カトリックをいますぐ除去すべき危険要因だと深刻に考えるプロテスタント側にとって、そうした態度は生ぬるく感じられました。当然のことに、カトリック側にも受け入れられることはありません。そうしてもはや採るべき手立てを失った北アイルランドに対し、連合王国は自治(議会)の廃止を決め、直接統治への変更で臨むことになりました(1972年)。同じころ、パレスチナとイスラエルの問題もこじれにこじれて数度の戦争に発展しています。似た構図を見せていた北アイルランド問題は、民主主義の母国を自認する連合王国が抱えていた、実にとんでもない病巣になっていきました。私よりも上の世代で、北アイルランドと聞けば反射的にテロを思い出すというのは、ですから当然のことといえます。 フランスのド・ゴール大統領が退陣したあとの1973年、連合王国とアイルランド共和国の欧州共同体(EC)参加が決まりました。冷戦期における西側の経済同盟であったECは、やがて政治的・社会的な統合にも踏み出します。1985年には単一欧州議定書(Single European Act)を締結して、のちに欧州連合(EU)へと発展する足がかりを得ました。それぞれの「国」のアイデンティティや法制度を残しながら、統合し共存していく道を、欧州は選択しました(欧州楽観主義 Euro-optimismと揶揄されることもあります。しかし、欧州統合が数度にわたって悲惨な殺し合いをしたドイツとフランスをもう二度と戦わせないための枠組として構想されたという原点を軽視すべきではありません)。連合王国もアイルランド共和国も、そして北アイルランドも、その大きな文脈の中に位置づけなおされるようになってきました。1985年、サッチャー時代の連合王国政府はアイルランド共和国とのあいだに英愛合意(Anglo-Irish Agreement)を取り決めました。これのキモは、北アイルランド問題に関してアイルランド共和国政府の発言権を公式に認めた点です。北アイルランド領内のユニオニストからすれば「なぜ外国の政府がわが国の内政問題に口を出せるのか」となり、逆にナショナリストから見れば「もともと1922年にアイルランド島を分断したことが問題なのだから、全島の問題として、アイルランド共和国政府のかかわらないプロセスはありえない」となります。そのどうしようもない対立点は、ポスト冷戦、欧州統合に向けての時代の雰囲気やサッチャーの腕力のもとで、少しずつほどけてきました。 ユニオニストたちが最も懸念していたのは、アイルランド共和国がアルスターの6カウンティ(=北アイルランド)を「わが国固有の領土」であると主張していた点です。ナショナリズムに領土が絡むと、「半分にしよう」とか「共有しよう」といった手立てを取れないだけに、解決は困難になってしまいます。アイルランド共和国に6カウンティの領有権主張を取り下げさせたのは、それはもう時代の趨勢ということであったでしょう。冷戦が終わり、世界の一体化が進み、欧州統合が進展し、統一通貨ユーロの導入も目前に迫りました。そのころはパレスチナとイスラエルのオスロ合意も進展していました。そして、多年にわたる暴力の応酬に、人々がもう疲れきっていました。1997年、清新なイメージで登場した連合王国のトニー・ブレア首相は、出身母体の労働党をオープンな政党へと転換させ、化石のように硬直化していた公教育の抜本改革を成し遂げ、競争と包摂の組み合わせによる「第三の道」を模索しました。ダイアナ妃の離婚と国外での福祉活動を後押ししたのもブレア政権です(イラク戦争への参戦を強行するまでは私にとって希望の星でもありました)。1998年4月10日、ブレアの連合王国政府とアイルランド共和国政府のあいだで聖金曜日合意(Good Friday Agreement ベルファスト合意)が結ばれ、5月22日に北アイルランドとアイルランド共和国でその是非を問う住民投票が実施されて、それぞれ71%、94%の賛成を得ました。

このベルファスト合意で、アイルランド共和国はアルスター6カウンティの領有権主張を放棄し、現状の国境を受け入れることになりました。しかし北アイルランド問題に関して、アイルランド共和国政府も当事者の1つであることが確認され、将来南北が統一されることがあるとすれば双方の住民の過半数が同意することが条件となるべきことが明記されました。北アイルランドには自治が復活し、新たな議会(Assembly of Northern Ireland)が設置されました。2005年、IRA暫定派(の主流派)は、武装解除とあらゆる軍事行動の停止を発表し、今日にいたっています。けさコノリー駅で見たポスターでは、ベルファストや北アイルランドの観光地としての価値が強調されていました。まだまだこれからでしょうけれど、私のような「外国人」がさほど身構えずに訪れることができるようになったことは喜ばしいことです。忌まわしき壁が、やがて純粋な観光スポット、歴史的遺物として語られる日が来ますように。 来た道を東に引き返し、1筋北側にあるショッピング・センターに入り込みました。キャッスル・コート(Castle Court)というらしい。吹き抜け構造のモールっぽいSCは、最近では欧州のどこへ行っても見かけるようになりました。とくに何かほしいものがあるわけでもないので、ゆっくり一周する感じでぶらぶら。

ウェリントン・パーク・ホテルの「いい部屋」で1時間ばかり昼寝。せっかくなので、ポットでお湯を沸かして紅茶でも飲むか。ダブリンの宿もそうでしたが、水が入る槽に金属の電熱棒がむき出しのまま入っていて直接的に温めるという、なかなか原始的な?構造。そのため1分くらいで沸騰してしまいます。この3日後に教育実習生の理科の模擬授業を指導するという仕事がさっそくあって、電流・電圧・抵抗の関係を整理するという単元。電気の流れづらさ(抵抗)こそがエネルギーであるという、慣れるまでは理解しにくい内容なのですが、このときの電熱ポットのことをすぐ思い出したおかげで、私自身はするする了解できました。中学生の学習内容なのだから当然か(汗)。

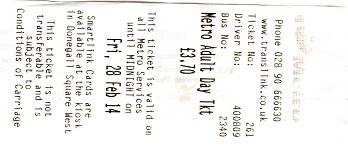

またしてもものの数分で中心部にやってきました。バスはグレート・ヴィクトリア通り(Great Victria Street)という南北の幹線道路を北上し、右折してシティ・ホールに向かいます。その右折の手前にEuropaというスケールの大きな名前の停留所があったので降りてみました。背の高いビルがいくつかあるビジネス&商業地区のようです。バス停の目の前にグレート・ノーザン・モール(Great Northern Mall)と表示されたエントランスがあります。これもショッピング・モールに違いないので入ってみよう。たしかにお店が並んでいますが、天井の低さといい店のちまちました感じといい、福岡の西鉄天神バスセンターのアプローチみたいだぞと思って進んだら、本当にバスセンターでした(笑)。ああそうだ、市内バス路線はシティ・ホールが中心になるが、長距離便などはヨーロッパ・バスセンター(Europa Buscentre)からだと「歩き方」に書いてあったのを思い出しました。アイルランドは、共和国も北も、鉄道よりバスのほうがユーティリティがあるようです。やっぱり九州と同じだ!

|

この作品(文と写真)の著作権は 古賀 毅 に帰属します。