Les deux villes

principaux en Irelande: Dublin et Belfast

|

|

|

|

PART6 |

|

|

|

|

|

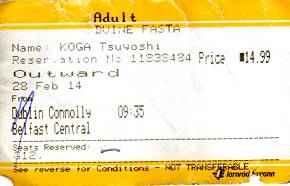

21世紀に入ってからほぼずっとこの時期に訪欧しますので、「もう2月も終わりか、早いな〜」という感想をいつも抱きます。「もう2月も終わりか、早いな〜」ともう感じる時季なのか。早いな〜 2月28日(金)は8時40分ころチェックアウト。繰り返しますが8時半から朝食タイムというのはサービス業としていかんです。下見の成果かそもそも当然のことか、7、8分ほど歩いてコノリー駅にやってきました。独立闘争の英雄ジェームズ・コノリーを記念する駅名で、2つ隣のピアース駅は同じくパトリック・ピアースに由来します。いちいち紹介するときりがないくらい、ダブリンの固有名詞にはナショナリスティックな意思が反映されています。

乗車時にばたばたしたので、上着を脱いで座席に落ち着いてまもなく列車が動き出しました。すべてのボックス席の真ん中にはテーブルが固定されています。向かいは若いお母さんと3歳くらいの男児。お母さんの話す英語が何となく訛って聞こえますが、こちらの語学力も大したことがないので気のせいかもしれません。アジア系のエキゾティックな顔立ちに見えるのですが・・・。「ベルファストまでですか?」――ええそうです。そちらも? 「はい。アイルランドへはビジネスで?」――いえ観光です。ダブリンも、ベルファストも初めてです。

男の子は飲んだり食べたり遊んだりでなかなか楽しげですが、ママさんのほうは実に上手に彼をコントロールします。叱らず、にらまず、常に優しい声ながら、要所で先回りして的確な指示をしている。私には育児経験がないのでよくわからないのですけど、昔の母親って全体に子どもの「操縦」が上手だったような気がするなあ。錯覚かなあ。男の子は機関車トーマスのジグソーパズルを取り出してテーブルで遊びはじめました。あまりにエリアが広がりすぎるので、「だめよ、そこから先はこの方(古賀)のスペースだから」と気遣ってくれます。――いやいや、自由に使ってくださいな。泣いたりわめいたりされるのは愉快でないが、そういうことには全然ならないので、むしろ癒されるし、退屈せずに済みます(笑)。 G号車を教えてくれた女性の車内販売員さんが回ってきて、各種の飲み物などを売ります。ワインを入れるために空にするはずだった昨夜のミネラルウォーターがあるから、私はいいや。通路をはさんで反対側の夫婦はブレークファスト・セットを注文した模様。ワゴンにセットされたサーバーからコーヒーを注いで手渡すと、携帯電話で「もしもし、ダイニング・カー?」と呼び出し、ベーグルセットを2つ、G号車に」と指示して、ファストフードでするように注文待ちの番号札をテーブルに置いていきました。なるほどそういうシステムなのね。それと、支払に際して「ユーロにしますか、スターリング?」とも訊ねていたな。夫婦はユーロ決済を希望しましたが、あとでもう1回飲み物を購入したときにはスターリングと指定していたので、「国境」を厳格に守る方針だったのかもしれません。

いま乗っている列車にはエンタープライズという愛称がついているのだけど、そうしたアナウンスはなかったように思います。架線がありませんし、イングランドの在来線で採用しているような第三軌条(線路の横にもう1本レールを敷いて、架線ではなくそこから集電する。銀座線や丸の内線がこの方式)も見えないので、ディーゼル機関車が引く列車のようです。ときどきそれなりの都市に停車するものの、あとは畑か牧草地のようなところを走ります。波状的なブリテンからの植民活動があった関係で、この島には森林というのがあまり多くないそうです。10時05分ころドロヘダ(Drogheda)、10時26分ころダンドーク(Dundalk)に停車。次のニューリー(Newry)には10時45分で、とくに何があったわけでも、車窓の景観が変わったわけでもないながら、国際法的な意味でいえば「国境」を越えました。アイルランドの都市名はよく知らないけれど、駅名票の意匠が変わったのでそれとわかります。「あ、オレンジ色のラインだ。JR東海エリアに入ったんだ」みたいな感覚です(残念なことに、ばたばたしていたためコノリーの駅名票を撮りそこねました)。車掌が来て、指定席票を回収していきました。 前述したように、アイルランド共和国と連合王国は非シェンゲン国どうしですが互いに自由通行を認めていて、両国に関するかぎり国内扱いです。ですからパスポート・コントロールもなければ荷物チェックもありません。ともかくも、わたくし5回目の連合王国なのですが、入国審査(あの

ベルファスト(Belfast)は連合王国領北アイルランド(Northern Ireland)最大の都市です。ベルファストと聞いてタイタニックを連想する人はレオさまのファンか船舶好き(タイタニック号はここのドックで製造された)。女スパイのミハルとカイ・シデンの悲恋を連想する人は中年以上のアニメおたく(「機動戦士ガンダム」の最初のシリーズで、ベルファストは地球連邦軍の拠点になっておりホワイトベース一行も寄港したという設定)。ベルファストと聞いてまずテロを連想するのは、残念ではあるけれども社会的見識をもった人でしょうか。私が「北アイルランドに行ってくるよ」といったら、「大丈夫なの?」「危なくないですか」と訊ねてくれた人がありました。いまの30代以下の人にとってテロといえばイスラム原理主義というイメージでしょうが、冷戦世代にとっては北アイルランドこそテロの本場のように受け止められていたものです。忘れもしない1991年2月、生まれて初めての海外旅行としてロンドンに出発する前日に、ダウニング街(連合王国の首相官邸)にIRA(アイルランド共和軍)暫定派が爆弾を打ち込んだというので騒ぎになっていて、うわ〜欧州(外国)ってやっぱりやばいんだと緊張したものでした。北アイルランド問題が争点になっているとはいえ、IRA暫定派の標的はむしろロンドンなどブリテンのほうに向けられていたのです。後述するように、和平プロセスが相当に進んでいまは平穏になっていますので、こちらもさほど身構えずにやってきたわけではありますが、正直なところアイルランド共和国内よりも警戒レベルを高くしています。 ともあれ予約したホテルに直行して荷物を預けてしまおう。「チェックインは15時から」とサイトにはあるものの、これまでの経験で部屋が空いていれば入れてくれると思うし、そうでなくても予約客とわかっていれば荷物を預かってくれます。ダブリンよりもふた回りくらい小さな都市なのでホテル数もさほどではなく、都心ちかくになかなかよい物件が見当たりませんでした。確保したのは市の中心部から1.5kmほど南に行ったところです。東京の感覚ではど真ん中のつづきだけど、地図から想像するかぎりではCity Centre(中心市街地)のエリアが狭そうなので。

ボタニック駅は、中央駅の次とは思えぬほど静かなたたずまい。いま下車した人たちがスロープを登って改札に向かうと、ホームはひっそりとしました。京王相模原線とか三浦半島の京急線あたりにこんな感じの(当然各駅停車専用の)駅があるよね。これも東京の私鉄然とした小さなコンコースにゆっくり出て行ったら、無改札ではなく駅員さんが出てきて切符を拝見しますと。

翌3月1日は14時前の飛行機で出発しますので、ベルファストの町歩きなどは基本的にきょうの午後だけです。2月の訪欧でこれほど晴れつづきなのはいつ以来かなと思うほど、この1週間は天候に恵まれ、この日も絶好調。ボタニック駅から緩い坂道を登るような感じでホテルに向かいましたので、同じ道をゆっくり下りながら町の様子を観察します。

いま歩いている道はその名もユニヴァーシティ・ロード(University Road)。大学の先(北)に進むと、いくつかの赤褐色の尖塔が見えてきます。チャペルが同じ町内に近接してあるというのはあまりないことなので、要するに複数の宗派が共存しているということですね。そうそう、スターリングの現金を引き出しておかないと。今朝まで使っていたユーロの財布に代えて、6年前から使用しているスターリング用の財布をもってきましたが、₤50かそこらしか入っていません。もっとも宿泊料金はカード決済なので、そんなに使わないこともわかっているのだけど、連合王国にはどうせまた来ることだろうから多めに。教会の隣にあったATMにVISAを挿し込んで₤100を請求したら、₤20紙幣が5枚出てきました。うーん、できれば₤10主体の盛り合わせのほうがいいんだけどなあ。後日届いた融資明細書によれば、換算レート₤1=171.24円、利息が年率17.94%で込み込み17,351円。2年前にロンドンに行ったときは利息込みで₤1=125.7円だったから、何とかミクスのせいでずいぶんと円安が進んだのね(涙)。自民党政権への苦情はそれとして、この紙幣なんだか変だぞ。ユーロに比べればスターリングにさほどなじみはないものの、何度か連合王国に来ているので、エリザベス2世の肖像が載ったお札のだいたいのイメージはあります。いま受け取ったのは全体に緑色がかった、見たこともないやつだ! 察しのよい方ならすぐおわかりのように、これはダブリンのアイルランド銀行(Bank of Ireland)が発行した紙幣です。日銀にあたる連合王国の中央銀行はイングランド銀行(Bank of England)で、ロンドンやパリや東京で両替すれば当然ながらイングランド銀行券が出てくるわけですが、民間の市中銀行であるスコットランド銀行やアイルランド銀行にも歴史的経緯によりスターリング・ポンドの発券権が与えられています。でも、スコットランド銀行はともかく「別の国」にある銀行が紙幣を発行しちゃっていいのかなと私たちの感覚では思いますよね。アイルランド銀行の₤20紙幣の裏面には、ダブリンのブッシュミルズ醸造所(最もポピュラーなアイリッシュ・ウィスキーを生み出すところ)の絵が描かれていて、「別の国にある民間企業の絵」ということであればなお混乱してきますね。もとより連合王国内であればいずれのお札も問題なく使用できます(帰りに立ち寄ったロンドン・ヒースロー空港でちゃんと使えました。当たり前だけど)。ただ、日本の銀行で円に逆両替してくださいといっても受け取ってはくれないことでしょう。

郊外ではなく明らかに「市内」なのだけど、背の高いビルがほとんどなく、商店もまばらで、共同住宅や小さなオフィスなどが目立つ感じは、典型的な地方都市の景観といえます。何となくですけど私の本籍地である福岡県の久留米市を思い出しました。何かそのへんの不動産屋の隣とかに「地元では評判のラーメン店」とかありそうだもんなあ。

このシティ・ホールはベルファスト市の政治の場で、北アイルランドという「国」の政治は郊外のストーモント(Stormont)がその舞台になっています。そもそもは1920年に連合王国の議会が制定したアイルランド統治法(Government of Ireland Act)が、連合王国の傘の下におけるアイルランドの自治権を認めたところからはじまりました。アイルランド側の主体性がきわめて不十分だったのと、アイルランドに32あるカウンティを26と6に分割してそれぞれに自治を認めるという方針が反発を受け、やがて前述したアイルランド独立戦争に突入していくことになります。しかしベルファストを含む北部の6カウンティはこの法を受け入れました。そして、独立戦争の結果として英愛条約が結ばれアイルランド自由国が成立する際には、そこに加わらず、従来のまま連合王国の枠内にとどまります。統治法にもとづいて北アイルランド議会(Parliament of Northern Ireland)が設けられ、「連合王国内での一定の自治」がはじまりました。

実は、ここ北アイルランドにおいてもプロテスタントが圧倒的に多いというわけではありません。しかし政治の主導権は常にプロテスタントが握りました。1区1名の小選挙区制と与党によるゲリマンダー(選挙区の区割りを自分たちに有利にする恣意的な線引き)で、選挙をすればユニオニストが「圧勝」するのです。その彼らが「民主的な選挙で選ばれたのだからこれが正義だ」として、プロテスタント優位のもろもろの制度をつくっていったのです。北アイルランドは「自治」の世界ですから、連合王国の政府が後ろで操っていたということは、公式にはありません。でも、実態がどうだったのかはうすうすわかりますよね。1960年代に入って、アメリカの公民権運動が大きな波を起こすと、北アイルランドのカトリックはその影響を強く受けて、正当な選挙をおこない、民主主義と社会正義を確立せよと訴え、行動を起こし、世界に向けてその声を発信するようになりました。そうやって、ついにまともな民主主義が機能しはじめるようになったのかと思うのは、同じ時期に高度経済成長という奇蹟を経験して、最近までその楽観モデルにぶら下がっていた私たちの安直な発想なのでしょう。――従来からの特権的優位性が失われ、それを維持するためにカトリックに対してしていたさまざまな不正義が表出してしまうことを、プロテスタント、ユニオニスト側は大いに恐れ、過剰に反応しました。カトリック側のデモを強硬に封じ込めろ! イレギュラーな活動はいっさい認めるな!という、最悪の結論が世論になってしまいます。「最悪」といったのは、人間が人間を生まれながらの属性のみで判断し、自分と異なる側に属する人を丸ごと排除しようという心理・行動についてです。そういうのって、いつだって「あっちが先にやったんだ。こっちは防衛策なんだ」という主張の応酬に終始することになりますよね。ほんと最悪です。(どちらが、とは申していませんからね) |

この作品(文と写真)の著作権は 古賀 毅 に帰属します。