|

12月26日は6時過ぎに起床。連日アラームは仕掛けているものの、それより30分くらい前には目が覚めます。海外に出ると早酒→早寝→早起きというサイクルになるらしい。インターネットなどという無粋な道具と無縁でいられるのも健康でいいね。0階に下りてきょうももりもりブレークファストを摂取しよう。先客はコーヒーだけ飲みながらPCに向き合っている兄さんひとりだけ。彼は朝食というよりWi-Fi空間として利用しているのでしょう。こちらのホテルは、ネット接続用の端子を用意するのではなく無線接続が一般的なので、PCを持参される場合には確認を怠りなくね。ていうか、仕事でないならそういうのから自由になろうよ海外に行くときくらい。フランス系のホテルだからか、クロワッサンはもちろんのこと、バゲットがまるまる1本置かれていて、パンナイフで好きなだけ切り取ってどうぞと。

イビスの朝食 イビスの朝食

この日は中央駅を9時03分発のRE(地域快速)でスタートします。ホテルが駅のすぐそばだし、すでに前金を支払っているのであわてることもないけど、30分くらい前にコンコースに出ました。キヨスクとか駅サンド屋さんがあるところは普通ですが、本格的な書店が入っているのはすごい。ドイツのターミナルには他にもそういうところがありますが、ライプツィヒは中欧の出版文化の担い手だった伝統をもっているのです。

ライプツィヒ中央駅から南を望む 正面左がノヴォテル、その裏に同系列のイビスがある ライプツィヒ中央駅から南を望む 正面左がノヴォテル、その裏に同系列のイビスがある

中央駅コンコースにジオラマ! 中央駅コンコースにジオラマ!

さてこの旅行で初めてICEでない移動になります。「この区間は指定をとれませんよ」とチケットカウンターの女性がいっていたので、普通のローカル列車なのだろうと予想。現れたのは赤いボディの電車でした。3両ユニット1編成だけでユーモラスな顔。ドイツの各地でよく見かけるタイプです。ホームで待っていたかなりの乗客が一挙に乗り込み、たちまち満席になりました。幼い兄弟を連れた20代らしきママさんが「隣によろしいかしら」と声をかけてきたので、どうぞどうぞと。出発間際になると通路も立ち客でいっぱいになりました。このタイプの車両には何度か乗ったことがありますが、運転台のある車両は半分(運転台側)が高床、残りが低床になっている。最近の路線バスと同じような造りだと思えばよく、台車のないところは床を下げているのですね。低いほうの台車はどうなっているのかというと、車両と車両のあいだについている、いわゆる連接車なのです(小田急ロマンスカーの以前の車両とか、フランスのTGVなどが採用例。鉄道マニア以外の方はスルーしてくださいな)。

ライプツィヒHbfをREで出発 ライプツィヒHbfをREで出発

さすがにローカル列車だけあってICEとは明らかに客層が違います。老若男女とりまぜていろいろなのだけど、中年男性が少ないかな。1つ前のボックス(6人掛け)の最後に残っていた空席にやってきた初老のマダムは、何分も経たぬうちにボックス全体の世間話をリードしています。欧州の人は初対面同士でもこういうときよくしゃべるよねえ。ライプツィヒ〜ドレスデン間はこれまた原っぱみたいなところを淡々と走ります。ザクセンの両都市は距離も近いので古くから往来は盛んだったに違いありません。途中、観光向けなのか実用なのかかわいいSLが汽笛を蒸かしているそばを通り抜けるなどして、満員のままドレスデン中央駅(Dresden Hbf)に10時37分に着きました。同じ区間をICEだと1時間15分くらいなので、ほとんど変わりません。距離が短いのと路盤がよくないのとで、ICEが本領を発揮できないのでしょう。

ドレスデン中央駅 ドレスデン中央駅

プラハに向かうEC173便は11時08分発なのでほんの少しだけ時間があります。今回、ドレスデンはただの乗り継ぎ駅になってしまいましたので、せめてシャバの地面を踏んだということで駅前に少しだけ出てみました。とくに感想はなし(苦笑)。駅自体はとても立派なもので、構造がちょっとユニーク。さきほど着いた行き止まりのホームは地平面にあり、そのままコンコースにつながっています。これに対してスルー構造のホームはそれらを挟み込むような位置の階上にあります。これから乗る列車は、ベルリン方面から来るため階上ホームから出ます。階段を上ってみたら10時50分くらいにはすでに入線していました。そうだなあ、プラハ着が13時39分で、短い昼間をせいぜい使いたいから、ここで何か小腹に入れておいたほうがいいな。何年か前からフランス式のバケットサンドが不得意になってきたので(大きすぎて飽きるんだもん)、注文してからプレスして温めてくれるピザパンみたいなのを1枚買って車内に持ち込みました。何か食べているお客が3分の1くらいいます。

このECは、プラハからオーストリアの首都ウィーンを経由して同国南部のフィラッハ(Villach)に22時40分着というこれまたロングラン。フィラッハまで行けばイタリア、スロベニアはすぐそこです。今回はあれですね、いつものフランスがらみの鉄道ばなしよりもスケールがかなり大きなふうになりますね。

(左)列車はエルベ川の上流方向へ進む (右)ECの車内

EC173列車は定刻を2分ほど遅れて静かに発車しました。車内アナウンスはドイツ語と英語のみ。経由地のチェコ語がないのが不思議ですが、これに乗っているチェコ人はそれで用が足りるのかもしれません。車内は満員のようで、キャリーバッグを載せようとしたものの網棚もフルハウス。たまたま固定ボックス席の背ずりの隙間が空いていたのでそこに置いておきました。指定された座席は4人掛けボックスの後ろ向きの通路側。正面はあごひげが黒々とした青年、窓際はドイツ語を話すパパと息子で、小学生くらいの息子はDSのマリオに夢中。欧州ではめずらしくも何ともないことに、人種・民族も言語も見ただけで多様だとわかります。すぐにPOLIZEIと文字の入ったユニフォームの男性2名が現れました。鉄道警察隊なのか国境警備隊なのかドイツのしくみはよく存じませんが。乗客一人ひとりに声をかけ、まずは「何語を話しますか?」と訊ねています。相席の3名はみな「ドイツ語」と答えてパスポートをチェックされます。私は当然ながらイングリッシュ(フレンチっていったらしゃべってくれるのかなあ)。ジャパンの赤いパスポートを差し出したら「アナタハドコヘイキマスカ」と丸暗記の日本語で問いかけてきました。ほほう。I am going to Prague! すると、ツーリストですか?とのお訊ねがあり、もちろんイエス。あやしいもんじゃございやせんお代官様。つづいてチケットコントロールがあり、体格のいい中年の金髪女性車掌が検札していきました。

列車はドレスデンを出てからずっとエルベ川沿いに南下していきます。キレイな車窓だな〜。11時55分ころジェチーン(Děčín)着。チェコ側の最初の停車駅で、駅名票などの意匠が変わりました。何よりアルファベットの上部に謎の符号がたくさんついて読めません(涙)。乗り降りはあまりないようで、この列車はやはり主要都市間の流動に向けられたものなのでしょう。チェコの車窓はやはり大半がエルベ川沿いでしたが、基本的に「山の中」のような感じで、ザクセンあたりまでのような平原の景観とはかなり違います。13時半が近づくと急に都市郊外の雰囲気になり、首都北郊のプラハ・ホレショヴィッツェ(Praha-Holešovice)に停車。ここでけっこう下車がありました。工場の裏みたいなところを抜け、古びた鉄橋で大きな川を渡ります。これがヴルタヴァ川(Vltava)でしょう。ほぼ定刻にプラハ本駅(Praha hlavní nádraží)着。中央駅はおなじみですが本駅という表現には初めて出会いました。英語のアナウンスではMain Stationといっています。

プラハ本駅 プラハ本駅

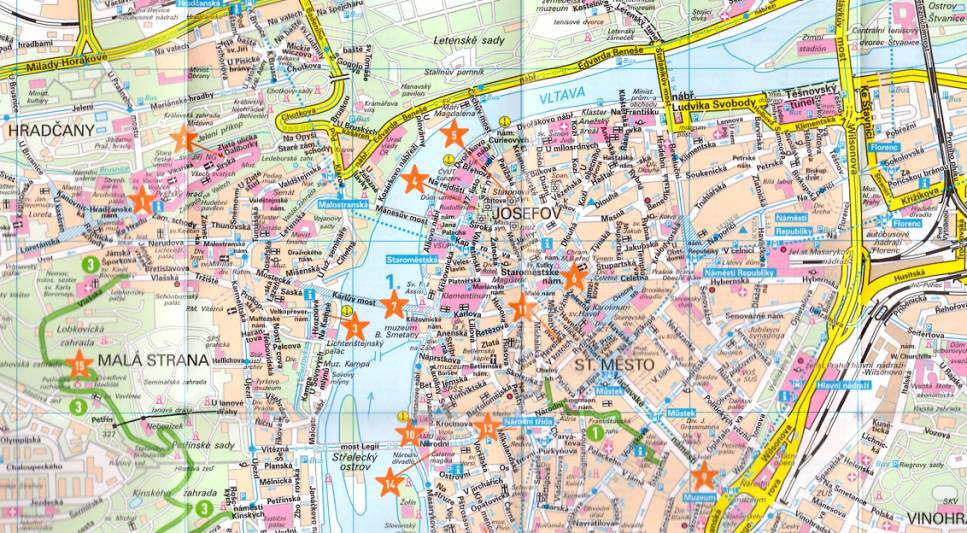

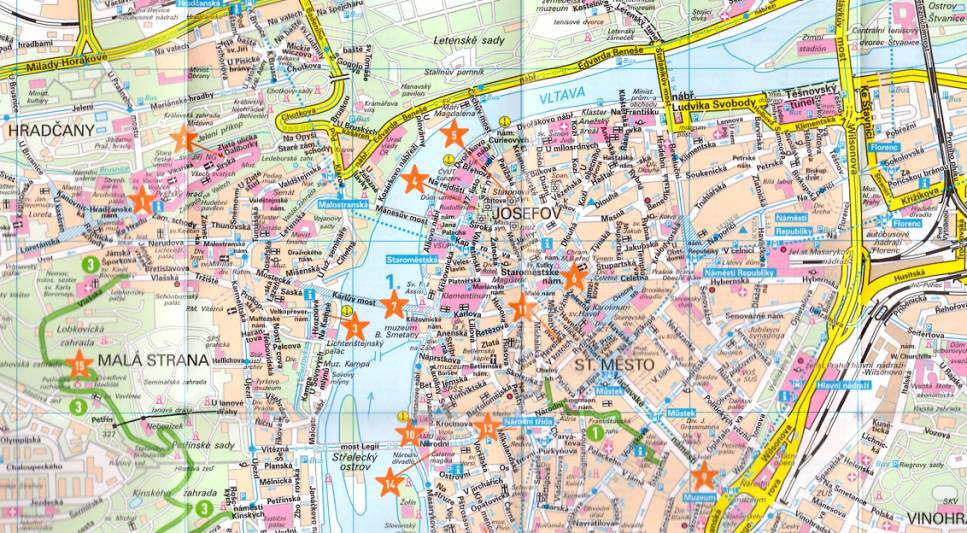

さてベルリンのホテルからネットで予約した今宵の宿は、本駅のある新市街から旧市街を抜けてヴルタヴァ川を渡った先、左岸側にあります。地下鉄、トラムとも乗り換えなしには行けないちょっと不便なところ。例によって市内交通の24時間券を購入しなくてはですけれど、まずは駅構内の銀行ATMにVISAを突っ込んでチェコ共和国の通貨コルナ(Koruna česká)をキャッシング。言語なんてどうせあまり通じないんだから何語でもいいけど、頼むから通貨はユーロにしてくれよなあ。かつての「片割れ」であるスロヴァキアがユーロを導入しているのに、チェコはかたくなに?コルナを守っています。プラハ滞在は実質今日いっぱいなので2000czkでいいか。後日送られてきた融資明細書によれば2000czkで9056円。金利17.94%/年を加えて9202円で、実勢で1czkが4.53円、利息込みで4.60円というところ。いま2000czkは多すぎるけど、画面の選択肢で1000czkの次が2000でした。何だか渋いお札だなあ。24時間券は110czk。「西欧」と比べて高くも安くもないですね。

プラハ地下鉄(Muzeum駅) プラハ地下鉄(Muzeum駅)

本駅の地下に地下鉄C線が乗り入れています。1駅進んでムゼウム(Muzeum 博物館)駅でA線に乗り換え、3つ目のマロストランスカー(Malostranská)へ。ここはヴルタヴァ川を渡った左岸側です。長いエスカレータを上って地上に出ると、石畳の敷き詰められた古風な街並の一角でした。ここからトラムで1駅行くのだけれど、私としたことが方向感覚が狂い、反対行きの電車に乗ってしまったらしい。電車はきしみのような音を立てながらけっこうな勾配を上りはじめ、丘の上の住宅地みたいなところに行ってしまいました。駅間距離が長いので引き返すこともできず、荷物を引きずったままそこまで運ばれてしまいます。時間あんまりないんだけどなあ。逆向きの電車でいまの坂を下り、マロストランスカーを過ぎてそのまま乗車。この電車は石畳の狭い道路をすいすい進みます。Malonstranské náměstíで下車。1駅といっても駅間は500mくらいあります。あ、チェコ語の綴りは何をどう読んでよいのかまったくわかりませんので今後は原語表記を多用しますね(笑)。ここは左岸の拠点らしく地元の人や観光客が大勢います。1筋南のTržišě通りを入るとここも石畳でけっこうな急坂。めざすBřetislavova通りというのは、最初スルーしかけたほど狭い路地で、どう見ても普通の住宅ばかりでホテルなんかないやん、人歩いとらんし・・・と思いかけたころに予約したホテル・コンスタンス(Hotel Constans)が現れました。レストラン兼営みたいですね。

ホテル・コンスタンス ホテル・コンスタンス

いわれてみれば雰囲気のあるいい建物で、ドアを押すとすぐに小さなレセプションがありました。30歳くらいの若い男性がいて、ネットで予約した古賀ですがと名乗ると、「ようこそいらっしゃいました、パスポートを拝見してよろしいですか」と当たり前のように英語を話します。ぱぱっと予約してしまったので、大丈夫だったかな、駅近くにすればよかったかなとかあれこれ思いましたけど、そういうのも実地で学習するしかないですもんね。エレベータで指定された3階の部屋に行ってみると、あらら、これは何とも立派なお部屋。12畳くらいはありそうな広々としたスペースに立派なダブルベッド。衣装ロッカー、テレビ台、ミニバーの覆いにいたるまでアンティークな調度品を使っているのでレトロな感じがします。洗面所がこれまた見たことのないほど広い空間で、バスタブとシャワールームが別についており、洗面台、物干し台、トイレ、ビデまで余裕をもって配置されている。本当に€70でいいのかな。パリあたりでこんな部屋泊まったら軽く€200くらいとられるぞ。

というわけで、もう14時半。日が短いので急いで市内観光しなくてはね。出発前にはプラハに行くかどうか半々かそれ以下の気分だったのですが、それでも一応というので成田空港の書店で「ウィーン・プラハ」という小さなガイドブックを1冊購入しました。いつもなら「ガイドブックなどなくていいじゃん」という派なのだけど、「西欧」の作法と異なることがあってはロスだし、スラヴ系の言語は未体験なのでそこも少し心配だったため、まあ最悪地図だけでもあればいいかと手にしたわけ。ところがこれが、お買い物大好きなOLさんあたりの読む本で、肝心の情報がなく地図もぐずぐず(道路名などの情報不足)、歴史的な解説が皆無に近くておしゃれなカフェと小物屋さんの話が延々とつづきます。それでも最低ラインはあるんだろうなと思ったこちらがアホだった。武士の情けで固有名詞は伏せてやるが、JTBパブリッシングは何種類もあったシリーズをリストラした挙句がこれとは情けない。何だか、いつの間にか海外ガイドブックのシリーズ減りましたよね。ネットが発達したせいでしょうが、残ったのは「地球の歩き方」、ムック系(まっぷる、るるぶ)、あとはチャラいやつ! ただ、チャラい買い物旅行をしようというOLさんにこそきちんとした情報が必要だという気はするのですけど・・・。ということにベルリンで気づいたため、ライプツィヒに向かう直前にベルリン中央駅のキヨスクでMarco PoloというシリーズのガイドブックPRAGというのを€12,40で購入したのです。ドイツ語はかけらも読めないものの、載っている地図が立派で、これだけでも使いでがあります。この本がなければ、住所だけを頼りにホテルの場所を知ることはできませんでした。ちなみにこの首都の名Prahaは日本では現地読みを踏襲しますが、ドイツ語ではプラーク(Prag)、英語・フランス語ではプラーグ(Prague)と呼びます。この旅行で私はずっと英語を話しているので、実際の会話ではプラーグといっているのよ。

プラハ城につづく坂道 プラハ城につづく坂道

本駅からかなり距離のあるホテルではありますが、ここは市内最大の名所であるプラハ城(Pražský hrad)のすぐ近くでした。宿の裏手がかなりの急斜面になっており、先ほどのトラムの駅からまっすぐ歩いてきたとおぼしき観光客がぞろぞろ登っていきます。日本人グループが何組もおって嫌だなあ(何と勝手な!)。ここは世界的な大観光地ですもんね。プラハ城はボヘミア国王の居城として9世紀ころ造られ、現在は大統領府が置かれています。新旧さまざまな建物やら教会やらが東西に細長い敷地に建ち込んでいる模様。これまでさほど関心がなかったので何度か写真で見たくらいだったのだけど、こんな急坂の斜面の上にあるんですね。市内が一望できて、たしかにお城にふさわしいロケーション。日本の「世界史」の教科書に出てくるのはボヘミア国王から神聖ローマ皇帝になったカール4世(Karl IV ボヘミア国王としてはカレル1世 Karel I)くらいでしょうか。「金印勅書」って覚えてる?

衛兵交代式 衛兵交代式

お城の正門にたどり着いたらちょうど15時になるところでした。この手のお城ではおなじみの、定時の衛兵交代式がはじまるらしく、観光客が門の前後でカメラを構えて待っています。おお、偶然ながらいいタイミングで来たものです。当シリーズではルクセンブルクとモナコで交代式を見てきました。例によってわざとらしいまでにカチカチした動きの衛兵さんが門の外に出てきて、前番の人と敬礼を交わします。あまりに大まじめなので笑っちゃいそうになります(失敬)。

プラハ城内 プラハ城内

ところで、この大物観光スポットを本気で見学していたらそれだけで日が暮れてしまいます。共通チケットを買ってもいいし建物ごとにお金を払ってもいいようなのですが、お金ではなく時間がもったいない。チケット売り場はまだ奥のほうかなと思って歩くうち、「お金を払った人のゾーン」が仕切られていることに気づきました。逆にいえば、建物のあいだを通り抜けるだけなら入場料は要らんということね。ご自慢の見どころを15分くらいでスキップしてしまってプラハ市民のみなさんには申し訳ないけど、その手で行こう。見ると、そのようなタダ客がけっこういます。もちろん、王宮の内部や聖ヴィート大聖堂(Katedrála svatého Víta)などはお金を払って見る価値があるはずですので、次の機会にはぜひ。

ただ、高台にあるお城の外縁に立って市内を見晴らせば、これは一望の価値のある眺めではあります。石造り(ふう)の建物に赤茶色の屋根が載るという外観でほぼ統一されていますので、町のトーン(基調)というのが非常にはっきりしている。プラハはいいよとか、プラハに行ってみたいという人が私の近辺にもけっこういるのだけど、いろんな意味で日本人が好きそうな景観だと思いますね〜。

プラハ城の一隅から市内を見晴らす プラハ城の一隅から市内を見晴らす

ヴルタヴァ川とカレル橋を望む ヴルタヴァ川とカレル橋を望む

正門と反対側、つまりはお尻のほうからお城を出ると、そこは容易には攻め込まれないような急坂でした。下りきったあたりが先ほど地下鉄を降りたマロストランスカー駅。ホテルからぐるりと一周する感じになりますが、また1駅トラムに乗ってMalonstranské

náměstíに戻り、今度はそこから観光客らだけのにぎやかな道路――清水寺の参道とかモンマルトルにつづく道を連想してもらえればそんな感じ――を通り抜けて、ヴルタヴァ川に架かるカレル橋(Karlův Most)に出ました。1402年完成の歩行者専用の石橋で、川幅が広いこともあり何と500m以上もの長さがあります。まあそれにしても人の多いこと。自分もそうだったことをあえて忘れていうなら、観光客の多いこと。1402年ってすごいですね。旅のお供に『永楽帝』(壇上寛著、講談社学術文庫)をもってきていて夜ホテルで読んでいるのですが、その明の成祖永楽帝が甥の建文帝を攻撃して帝位を簒奪した(靖難の変)のが1402年のことでした。この皇帝に遣使したのが室町将軍足利義満ですから、ざっくりいって金閣寺と同じくらい古い(現在の金閣寺は戦後再建されたもの)。プラハは中世後期においては間違いなく欧州の中心の1つでした。

日本では政府・外務省を含めてチェコと呼んでいるこの国だけど、本当はチェックというべきところです。この国名をチェック語ではČeská republika、英語ではCzech Republicといいます。チェック・リパブリックといわなければたぶん通じません。欧語では2つの固有名詞を連結させるとき、たとえばアングル族(Angles)とサクソン族(Saxons)でアングロサクソン(Anglo-Saxons)というふうに変形します。私が理事をしている日仏教育学会はSociété franco-japonase des Sciences de l’Éducation。同じ要領で、1918〜92年にスロヴァキアと合同してつくっていた国家の名をチェコスロヴァキア(Czechoslovakia)と称したのですが、1989年の民主化(ビロード革命)後にスロヴァキアのナショナリズムが高揚し、論争の末に単体の国民国家を意味する一続きの国名をやめてČeská a Slovenská Federativní Republika (Czech and Slovak Federative Republic)と改称しました。この時点でオ段への語形変化はなくなって「チェックおよびスロヴァキア」となっているのですが、日本人の感覚では「チェコスロヴァキアからスロヴァキアをとったらチェコだべ」というので、いまなおチェコという名を使用しているわけです。チェック語、面倒だからチェコ語と呼びますが、当地の言語ではチェスカー(Česká)です。いやーそれにしてもスラヴ系の言語は超難しい。「ドイツ」のすぐそばなのにね。

(左)Malonstranské náměstí付近 (右)カレル橋左岸側の橋頭

(左)カレル橋から上流側を望む (右)カレル橋から見たプラハ城

長い長いカレル橋を渡っているうち小雨が降ってきて、ほどなく本降りになりました。折り傘をもってきていてよかった。寒さはさほどでもないので雨よけをしながら、しばし水量豊富なヴルタヴァ川を眺望。きわめて主観的な感想ながら、この川はいまみたいな曇天モノクロのほうが絵になるような気がする。中欧とか東欧のイメージに対する先入観には違いないですね。ヴルタヴァ川はエルベ川の支流で、ボヘミア〜チェコの人たちにとっては母なる河川。私も含めて、固有名詞はドイツ語名のモルダウ川(Moldau)のほうがなじみ深いのではないでしょうか。ボヘミアの作曲家スメタナの連作交響詩「わが祖国」の第2曲「モルダウ」はあまりに有名で、さっきから勝手に頭の中をBGMとして流れています♪ 中学生くらいまでの私はいわゆる国民楽派の音楽が好きでばんばん心に響いていた気がします。「モルダウ」はとくに。何だかんだいって体質はナショナリストなんじゃないの?とかいわないでください(笑)。クラシック方面はまったく素人ながら一言添えますと、国民楽派すなわち19世紀の音楽的ナショナリズムというのは社会思想などとは違って中・東欧限定のものです。政治・経済的に西欧に圧倒されていった近代の中・東欧が、西欧に範をとりながらも民族固有の文化(音楽でいうと形式や旋律)を組み込んで自らのルーツへの誇りと愛を表現しようとしたのでした。河口(北海)まであと何百kmもあるのにたっぷりとしたこの水量と川幅で流れてくるヴルタヴァ川の景観には、たしかに詩情をかきたてられそうです。

|