|

これからの時代、「商売相手」は基本的にはグローバル世界と、グローバル化された国内である。国別に色分けし首都だけを描き込んだような一枚地図を捨て、高精度の地図帳を手にして想像力と視野を広げたい。/さて次は、ケルト系の言語が(公式には)話されているという地域に足を運んでみようかな。

(千葉工業大学:ニュースCIT 2014年2月号)

自分でそう書いておいて何ですが、いま一度だけメルカトル図法の「一枚地図」を広げてみましょう。ユーラシア(とくにロシア)がばかでかく描かれるこの地図に愛着があるという人も多いはずです。その大陸の東の沖に、私たちの住む列島が浮かんでいます。その大陸の西の沖には、やはり島国が描かれています。子どもでも国名を知っている「イギリス」が、日本と同じような島国だということに気づいたのは何歳のころだったかなあ。人から教えられたのではなく、へえそうなのかと、地図を見て「発見」した記憶があります。地続きの狭い国がひしめき合っている欧州大陸にあって、それはぱっと見てわかるイレギュラーさでした。そして、4つの主要島から成る大陸東端の列島が1つの国なのに対して、「イギリス」のさらに西には、ひと回りかふた回り小さなもう1つの島が寄り添っているのがすぐにわかります。この2つがワンセット、ワンペアなのではないかという予感はありました。

「国別に色分けし首都だけを描き込んだような」地図でこの付近を見ると、さらにイレギュラーなことに気づきます。「もう1つの島」は、その右上(北東)の一部分だけが別の色で塗られてあり、そこはどうやらお隣の「イギリス」の領土のようです。往時の自分を含めた物知り自慢少年はきっと「イギリス」の正式国名というのを暗誦してみせて、どうだびっくりだろうということでしょう。

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国

というのが、日本外務省が定めた正式の邦訳国名です。でも、物知り君の知の探求はどうやらそこで終わっていました。なぜ及び(and)なのか、なぜ北(Northern)なのか、なぜ連合王国(the United Kingdom)なのかという疑問を抱いていれば、いろいろなことを考えられただろうに。

ずいぶんとカワイイ飛行機で愛の島へ(シャルル・ド・ゴール空港で) ずいぶんとカワイイ飛行機で愛の島へ(シャルル・ド・ゴール空港で)

2014年2月25日、火曜日の19時半ころ、ちょっと前に出た大学広報紙で予告していたように(何人かの先生に「あれってどこですか」と訊かれました 汗)、私はパリのシャルル・ド・ゴール空港からシティジェット(エールフランス&KLMなどスカイチーム系列のローカル路線運航会社)のBAe146機で、ダブリン空港(Aerfort Bhaile Átha Cliath / Dublin Airport)にやってきました。ここダブリンはアイルランド共和国(Poblacht na hÉireann / Republic of Ireland)の首都。アイルランドをクラシックな漢字表記では愛蘭土と書きます。たしかにランドは土とすれば音訳にも意訳にもなるのだけれど、愛蘭島とするほうがキレイですよね。フランスは仏、ドイツは独、そしてアイルランド共和国は愛です。着いたばかりで愛を感じる余裕はありませんが、初めてやってきた愛の島で、4泊5日を過ごすことにしています。

あくまでアイルランド(ゲール)語を優先表記するダブリン空港 あくまでアイルランド(ゲール)語を優先表記するダブリン空港

パリからの空の移動ということでは、ちょうど1年前にポルトガルのリジュボーア(リスボン)、半年前にオーストリアのウィーンというのを経験しています。今回それらのケースと違う点があります。シャルル・ド・ゴール空港で私は、成田でしたのと同じように出国手続きをしてきました。パスポート・コントロールを受けてフランス当局の出国スタンプを押されています。アイルランド共和国は、お隣の連合王国とともに、欧州連合(EU)の大原則を定めたシェンゲン協定の例外扱いを受けるため、いま1時間20分ほど乗ってきた便は文字どおりの国際線でした。ですから、空港に到着後まずすることは入国手続きということになります。窓口兼改札口みたいな出入国検査場の雰囲気はどこの空港でも同じ。パリからの小さな飛行機は満員だったので、早めに行かないと通過するのに時間がかかってしまいそうだから、さくさく歩いてきました。係官が「EUのパスポートをもっている方はこちら、それ以外(not EUとシンプルに表現)はあちら」と指示しています。「それ以外」の列に並ぶと、どうも1人あたりの処理時間がけっこう長い様子。これまで連合王国には4度行っており、そのつど7〜8往復くらいのQ&Aを経験しました。ドイツやフランスの入国審査は「こんにちは」くらいで済むのに(EU一般がそうらしいのですが私は両国しか経験していません)、連合王国の執拗な 丁寧なインタビューは何なんだろうねといつも思います(公平を期すために申しますと、「外国人」の入国に際して顔写真を撮影し指紋を採取する日本国の評判はあまりよろしくないです)。アイルランド共和国がどうなのかという予備知識はないものの、非シェンゲン国どうしの連合王国とは逆に「国内扱い」だと知っていますので、似たようなものでしょうか。私の2人前にいた東洋系の若い女性は、係官にあれこれ聞かれ、バッグから複数の書類を出して示し、「私はアイルランドで学ぶために来たのです」とか何とか食い下がっているようでした。何か不備があったのかな? と、クローズだった隣のブースに、新たに大柄な中年男性の係官が入り、私を手招きしました。日本国のパスポートを見ると「コンニチハ」と。質問は「今回はビジネスですか、プレジャー?」でした。そうか、sightseeingとかtourlismとかいう語を用意していたけど、pleasureにそういう使い方あるのね(自信はないけどleisureではなかったと思う)。――はいプレジャーです。「いつまで滞在しますか?」――アンティル・フライデー・モーニング。すると係官は明るく「ナイス・ステイ!」といって、わりと大きなサイズのスタンプを査証欄に押しました。入国完了!

簡単に通してくれたので要は形式的なことなのですが、実際にuntil Friday

morningでよいのかどうかは微妙です。金曜朝まで「どこに」というのが抜けていますからね。Friday morning, I will leave ‘Ireland’ for ‘Ireland’. 話がややこしくなるので、それはまたそのときに。

エアリンクで市街地へ エアリンクで市街地へ

さて、2ヵ月前にバルセロナ空港で見たのと同じ状況が目の前にはあります。構内アナウンスも入国手続きもすべて英語なのですが、文字での表記はその前に別の言語――アイルランド共和国の第一公用語であるアイルランド語――が必ず付されています。以前にスコットランドに行ったことがあり、そこでゲール語(アイルランド語と基本的に同じ言語で、ケルト系)の表記も目にしていますけれど、あくまで英語メインのおまけで、ないことのほうが多かったように思います。カスティーリャ語(いわゆるスペイン語)よりもカタルーニャ語を優越させるバルセロナとの違いはというと、あちらは住民のマジョリティが実際にカタルーニャ語を話しているのに対し、ここダブリンでは母語ベースでみれば英語話者がアイルランド語を圧倒しているという点。学校ではアイルランド語を必修にしているため、第二言語として話せる割合はけっこうあるそうですが。

それにしても、出口はway outでなくてexitなんですね。「イギリス英語」では前者のはずで、ロンドンではそればっかり見たのに、ここはアメリカ式?(滞在中観察していると、way outがなくもないけれど大半はexitでした) そのexitを出ると目の前にバス乗り場があります。市街地へのバスはエアコーチ(Aircoach)とエアリンク(Airlink)の2社が競合しているとガイドブック(パリで購入したミシュランのグリーンガイド)に書いてあります。エアコーチは「(エアリンクより)豪華なバスで、市内中心部の主要なホテルに向かいます」(Dublin, Week-End, Michelin, 2013, p.1)。なるほど、パリでいえば、エアコーチがエールフランスバス、エアリンクがロワッシーバスにあたるわけだな。エアリンクは市内バスやトラムを運行する会社がやっているので、まさにロワッシーバスと同じ。実際に車両を見てみると、高速バス仕様のエアコーチに対して、エアリンクは市内バス的なダブルデッカーです。ちなみにエアコーチが片道€7、エアリンクが€6で大差なく、私がエアリンクを選んだのは予約した宿の位置との関係でした。発着所に自動券売機があり、片道券(single)を購入。往復なら€10と安くなるけど、「出国」はここではないので。

これまでフランスのパリを拠点に西欧のあちらこちらを歩いてきました。アイルランド共和国は島国だけあって他とはちょっと違ったテーストがあります。出入国検査をしましたし、機内で時計を1時間遅らせましたが、パリと同じ財布(もちろん中身も)を使います。でも、バスはたしかに左側を走っています。要するに、ぱっと見たところ連合王国とワンセットで言語も(ほぼ)同じなのに、ところどころで「いや違う。私たちは欧州ではあるけれどもブリテンではない」と強めの主張をしているように感じられます。先入観かな?

|

|

大陸諸国(フランス・ドイツなど)

|

アイルランド共和国

|

連合王国

|

|

自由通行の範囲

|

シェンゲン国どうし自由通行

(シェンゲン国はアイルランド共和国と連合王国をのぞくEU諸国で、EU非加盟のスイスなども含む)

|

連合王国と自由通行

|

アイルランド共和国と自由通行

|

|

通貨

|

ユーロ(€)

|

ユーロ(€)

|

スターリング・ポンド(STG-₤)

|

|

協定世界時(UTC)

との時差 *日本はUTC+9

|

UTC+1時間

(夏はUTC+2時間)

|

UTC±0

(夏はUTC+1時間)

|

UTC±0

(夏はITC+1時間)

|

|

道路交通

|

右側通行

|

左側通行

|

左側通行

|

エアリンクは階下の座席がほぼ埋まるくらいの客を乗せて夜の町を走り出しました。埋まったとはいっても、片側は荷物置き場に改造してあるのでせいぜい15名ほどです。自動放送は男性のなかなかステキな美声で、ラジオの語学講座を思わせる明瞭な発音。大事なことですよね。停留所においてあったパンフレットによれば、5つ目に「タルボット・ストリート、中央バスステーション&コノリー駅」(Talbot Street, Central Bus Station & Connoly Rail Station)に停まります。エアリンクを選んだのは予約した宿がコノリー駅に近いためでした。金曜の朝、コノリー駅から鉄道で出発する予定でチケットも手配してあるのでその利便性を考えたのです。ところがバスが動き出してからパンフをよく見たら、コノリー駅の次にガーディナー・ストリート・ロウヤー(Gardiner Street Lower)という停留所があるではないですか。Lowerという比較級の地名を見たのは初めてながら、路線図にはUpperもあるから、下(しも)○○、上(かみ)○○とか、京都でいう上ル下ルか、ともかく宿の面したガーディナー・ストリートであることは確かのようです。15分ほどで町なからしい感じのところに来たなあ、それにしては薄暗い倉庫街みたいなところに入り込んで客を降ろすんだなあと思っていたら、美声のアナウンスと液晶画面がガーディナー・ストリートを告げている。コノリーはもう通り過ぎたのか! 鉄道のターミナル駅&中央バスステーションだからそれなりの場所だろうという先入観でおりました。倉庫街みたいなところがそうだったらしい。運転台横のワンドア式なので「降ります」と運転士に告げれば大丈夫です。運転士は先に下車した女性二人連れに「どこにお泊まりですか」と訊ね、○○ですという答えに、「それならそこをこう行って・・・」と丁寧に指示しています。当方にも同じ問いがあり、「アボット・ロッジなんですけど」と告げると道路の反対側を指さし、「ほら、目の前です」と。おおサンキュー。いつもこういうインストラクションがあるのかどうか存じませんが、パンフにも停留所ごとに主だったホテル名が並べられていて(予約した宿も載っていた)、初めて訪れた人には心強いことですね。クールジャパンもオモテナシも結構だけど、空港は英語が通じるとして、そこから町なかへの移動をどう担保するかがけっこう大変だと思いますよ。

9日前にネットで予約したのはアボット・ロッジ・ゲストハウス(Abbott Lodge Guesthouse)。ガーディナー通りに面して数軒のゲストハウスが並んでおり、その一隅です。ゲストハウスというのはB&B(Bed and Breakfast とくにブリテンやアイルランドにみられる小型宿泊施設。もとは民宿から発展した)の大きめのやつで、アイルランドには多いのだと聞きました。この宿はすべてensuite roomだと記載があります。ensuiteってフランス語だと「で、次は(第二は)」という意味なのだけど、おそらくen suite(ひとつづきの)という語が連結して英語化したのではないかと思います。手許の辞書でははっきりしなかったけど、ネットで見たらシャワーやトイレが各室に備わった部屋の意味だそうです。私はSingle Free Wifi and Breakfastなるコースを3連泊で頼みました。3泊すると12%割引があるそうで、朝食つき€103とかなり安い。さあどんな安宿なのでしょう?

最初はこんな部屋だった 最初はこんな部屋だった

狭い階段を上る 白いドアの内側に2つの部屋があります 狭い階段を上る 白いドアの内側に2つの部屋があります

玄関のブザーを押すと中東系?のおじさんが現れてレセプション(というより帳場だな)に案内されました。先に3泊ぶん勘定してほしいとのことでVISA決済。円じゃなくてユーロでカウントしてくださいよといったのだけど、€1=150円くらいの不当なレートが適用されている模様です。まあそれでも1泊5000円か。要はアパートみたいな造りだと思えばよく、部屋は2階(日本式でいう3階)なのだけどエレベータはないのでキャリーバッグを抱えて階段を上ります。やや狭い部屋ながらダブルベッドが置かれており、値段のわりにまずまずかなあ。しかし水まわりをのぞいてみたら、これはいかん。シャワーコーナーの天井から水がぽたぽたという以上に流れていてその音が寝室にも響いています。その手当ての跡なのかバスマットがびしょ濡れの状態で洗面台にかけてありました。すぐ階段を下りておじさんに事の次第を告げ、部屋に来てもらいました(室内電話がないのです)。「ああ、これはよくないですね。いま上(天井裏?)に行って作業してきます。お待ちください」と言い残し、それから20分も音沙汰なし。ガーディナー通りを往来する自動車の音もけっこうやかましく、ここで3泊は無理かなあと思いはじめました。お待ちくださいといったのだから戻ってくるだろうという常識的な判断は通じなかったみたいで、0階に下りるとおじさんが普通にいる! 「直っていないですよ」と強めにいうと、デスクまわりをごそごそと見回して別のカギを渡し、「わかりました。チェンジ・ザ・ルーム」だって。最初からそうすればいいじゃんね。渡されたキーの番号は1つ違いなのですが階はさらに上の3階(日本式でいう4階)。

実際に泊まった部屋 便器の位置おかしいのわかりますか? 実際に泊まった部屋 便器の位置おかしいのわかりますか?

2階から3階への階段は1人通るのがやっとの狭いもので、火災にでもなったらとんでもないぞと思います。滞在中の無事を祈るしかありません。部屋はさきほどの倍くらいの広さがあり、ダブルベッドに加えてエクストラなのかもう1基入っていますね。最上階だし、おそらくここはこのゲストハウスの中では「いい部屋」なのでしょう。3日間確保できる空室がここしかなく、€103の客を入れるのはな〜と最初思ったのではないかな。でも、ベッドライトが2つとも切れていて何とも薄暗く、テレビはなつかしのブラウン管で見られたものではない。お手洗いも、狭いなりに配置の仕方があるだろうよという欠陥構造で、便座に座ると左ひじがシンクに乗り、左脚が中心線の右側にはみ出すというトンデモ物件じゃん(笑)。まあ、こんなもんなんでしょうね相場としては。そういえば、Free Wifiというプランなのだからパスワードもらわないと。おじさんに訊ねるとデスク横の掲示を指さし、「これをスマートフォンで撮影しなさい」と。こちとらスマホじゃなくてタブレットだからメモ紙をもらってペンで書き写したことです。夜中番なのでしょうが、賃金よくないんだろうなと勝手に推測。そんなことをしているうちに21時半くらいになってしまい、昼間パリを歩きまわって疲労も残っていることだし、飲みに行くのはやめておこう。1ブロック先の交差点をコノリー駅と反対側に折れると、いろいろなお店が並ぶ道のようですが大半がもう閉まっています。「地球の歩き方」によればこの道の周辺は治安がよくないとかで、そうとも思わないけど用心するに越したことはありません。すぐのところにスーパーが開いていたので、チキンのサンドイッチ(€2.85)、500ml入りの缶ビール(€2.00)、187ml入りの赤ワイン(€3.39)、1.5リットルのヴォルヴィック(€0.52)を購入。この国のしくみなのか店の方針なのかレジ袋は有料で€0.22です。さすが本場だけあってビールの種類は多様でしたが、ギネスを飲む機会が多くなるだろうからあえて別のものをというので、ビーミッシュ(Beamish)というスタウト(いうところの黒ビール)にしました。すこし酸味があってなかなかの味だったような気がします。やっぱりギネスと同じようにコロコロが入ってクリーミーな泡をつくり出しているんだね。サンドイッチといえばフランスではバゲット(フランスパン)がデフォルトなのに対して、ブリテンでもここアイルランドでも日本でおなじみの三角形です。これもなかなか美味。

アボット・ロッジ・ゲストハウスの朝食 アボット・ロッジ・ゲストハウスの朝食

翌26日朝は遅めのスタート。というのは、朝食時間があろうことか8時半〜10時なのです。8時半って、1限に間に合わんがな(笑)。地下1階のダイニングに下りると、木製のテーブルが並べられ、準備が整っていました。8時半といっておいて準備が間に合わないってことはないよね。暮れにマルセイユのホテルで、向こうがいう開始時間を40分過ぎても朝食の支度が終わらないというアホくさい状況を経験したので身構えてはいます。ただ、なかなか係が回ってきません。入室する際にMorning!と声をかけているのだから新たな客が来たことはわかるだろうに、仕事がきわめてスローモー。どこかに飲み物を運んだらついでに別のテーブルの注文を聞き、さらに何かをして・・・くらいのことはルノアールのバイトでもできるぞ(ていうか、ルノアールのバイトさんは優秀です)。結局、いくつのテーブルを何往復したのかわからないけど、50代くらいのおばさまが御用聞きに来たのは、ダイニングに入ってから15分後くらいのことでした。シリアルのたぐいは棚に置いてあって各自サーブするしくみです。その他の内容は、トースト、ベーコンまたはソーセージ(メニューを見るとandって書いてあるけど誤植? おばさまはorっていっていたぞ)、フライドorスクランブルエッグ、紅茶orコーヒー、オレンジジュース。メニューには載っているベイクド・ビーンズは出てきませんでした。いわゆるイングリッシュ・ブレークファストとアイリッシュ・ブレークファストの違いというのは、説明されてもいまいちわからないのと、これがアイリッシュなのかもよくわかりません(たぶん違う)。スクランブルエッグはもう「いりたまご」といった感じでぽそぽそ。ただ、トーストが非常に美味しかったです。ブラウンまたはホワイトというので1枚ずつ頼んだのですが、どちらもよい。ふだんトーストを食べることはまずないんですけどね。

(左)朝のガーディナー通り 棟つづきの建物のほとんどがゲストハウスになっています いちばん手前がアボット・ロッジ

(右)パブの壁に「6ヵ国」の旗 左からウェールズ、アイルランド、スコットランド、イタリア、フランス、イングランド(どういう意味かわかりますか?)

しょぼい宿に3泊というのはちょっとしんどいですが、まあ仕方ないこれも経験です。10時ころカギを預けて、ダブリンの町歩きを開始しました。前日は暗くなってから着いたのと、ここが市街地の北東の外れにあるのとで、ダブリンがどんな様子の町なのかをまだ知らずにいます。ダブリンはもともとリフィ川(The Liffy)の河口付近に形成された港湾都市です。宿のあるところはその左岸(北側)。鉄道のコノリー駅につづくこの付近は、朝になって見渡してみるとどうも場末の雰囲気です。港湾&工業都市の裏手ってこんな感じなのかもしれません。すこし南に歩いて昨日曲がった角を通り越すとほどなくリフィ川に出ました。ドーム屋根をもつ立派な旧税関(The Custom House)があります。1791年にジェームズ・ガンドンの設計で建てられたダブリンのランドマーク的な建物ですが、アイルランド独立戦争(Irish War of Independence 1919〜21年)のさなかにアイルランド共和軍(Irish Republican Army: IRA ただし現在IRAと呼んでいる組織とは直結させて考えないほうがよいかもしれません)によって破壊され炎上しました。アメリカ独立の話にもあるように、徴税こそ国家主権(この場合は連合王国の主権)のなせる業であり、独立派はそういう意味でもシンボリックな標的とみたのかもしれません。その後、アイルランド自由国(Irish Free State 1922〜37年 後述)政府によって再建されました。

市街地はこの上流側に展開しているはずです。リフィ川の1筋北側にトラム(路面電車)が走っていますが、ダブリンのそれは別々のところに2路線あるだけで「路線網」になっていません。地下鉄もなくて市内交通はもっぱらバス。ダブルデッカーが多数行き来しています。ただ、これから回るつもりのエリアなら徒歩だけで十分の感じです。

リフィ川 左のクラシックな建物は旧税関

オコンネル橋 オコンネル橋

リフィ川の対岸(右岸側)に渡り、1つ上流側のオコンネル橋(O’Connell Bridge)に出ました。ここから左岸に伸びるオコンネル通り(O’Connell

Street)がダブリン新市街のメインストリートだそうですのであとで行ってみましょう。幅広の道路が右岸に入ると急に狭くなり、かつなだらかな曲線が常態化するので、旧市街に入り込むのだということがこれまでの散策歴でわかります。前述のように市内交通は路線バスが主力ですので、非常に短い間隔で目の前をダブルデッカーが通り過ぎます。2ブロックほど先に周囲に円柱をあしらった白亜の建物が見えてきました。道路のカーブに沿って(逆かな)建物の正面も円弧を描いており少し女性的な感じもします。これがアイルランド銀行(Banc na hÉireann / Bank of Ireland)の旧本館。名称で混同されがちですがアイルランド共和国の中央銀行ではありません。そちらはアイルランド中央銀行(Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland)。こんなど真ん中の名を民間企業が名乗れるのは、もともと1781年に当時のアイルランド議会(Parliament of Ireland)によって設立が定められた公的な存在だったからで、中央銀行なるものを設置できるのが基本的に主権国家だけだということを考えると、それよりもずっと前に存在していたことになります。後述しますが、アイルランド銀行は一民間企業でありながら、ユーロならぬ英ポンド(Sterling Pound)の発券権をも有しています。日本銀行など私たちが常識的に知っている中央銀行の制度は、19世紀初めにナポレオンがつくったもので、ブリテンやアイルランドではそれらとはかなり性質の異なる金融のしくみが存在するのです。

アイルランド銀行旧本館 アイルランド銀行旧本館

この旧本館をアイルランド銀行が買収したのは1801年のことで、それ以前はアイルランド議会の議事堂として使用されていました(1739年竣工)。いわれてみれば議事堂というのがぴたっとくる印象です。アイルランド議会は1297年に設置された身分制議会でした。中世史に詳しい人ならば年代を見てピンとくることでしょう。2年前の1295年にはイングランドで「模範議会」(the Model Parliament)が、1302年にはフランスで全国三部会(les

États-généraux)が招集されました。中世は全般に封建領主の力が強く王権はさほどではなかったのですが、十字軍挫折後の13世紀ころから逆転が目立つようになります。イングランドやフランスの王は対抗する領主や王との戦争に備えて費用の調達(つまり徴税)を図ろうとしますが、自律した領主や市民の同意を得るかたちでなければそれを実現できなかったので、ある種の共存を図りながら課税強化をめざし、身分制議会を制度化したわけです。

アイルランドもそうした歴史的経過の中にありました。ただ、イングランドやフランスと決定的に異なっていたのは、アイルランド王国なるものがもともと存在せず、この島の大半はイングランド王の宗主権を認めていたことでした。12世紀半ばまでアイルランドは群雄割拠という情勢であり、彼らが覇権を争っていました。このあたりは大河ドラマ的におもしろそうな話なのですがばっさり省略していいますと、独力で敵を破り地位を守ることができそうになかった一部の勢力が、イングランド王ヘンリー2世(Henry II)に助力を願ってその軍勢を島に呼び込んだことがきっかけで、1175年、イングランド王の名目上の支配権が確立されたということです。イングランド王はダブリン周辺を直接的に統治したほか島内の諸勢力と封建的主従関係を結びました。また、当時のイングランドの貴族層を成していたノルマン-フレンチ(Norman-French)がアイルランドにやってきて荘園などを築き、ある者は先住勢力を駆逐して、ある者は在地勢力と結びついてその勢力を伸ばしました。ヘンリー2世はプランタジュネット朝の初代で、フランス生まれでフランス語を話していたそうですが、そうした英仏のハイブリッドな中世貴族文化がアイルランドにもたらされたといえそうです(B.Ó hEithir, Pocket Hitory of Ireland, O’Brien, 2006/波多野裕造『物語 アイルランドの歴史 欧州連合に賭ける“妖精の国”』、中公新書、1994年 を参照)。

13世紀末になってダブリンに議会が設置された背景には、イングランド王から見れば封建的関係を法的に整理してフランスとの対決に備えた戦費の調達をスムーズにおこなえるようにする、アイルランドの在地勢力からすれば自らの地位や権利を法的に確定するというメリットがあったものと想像できます。が、もろもろの曲折にも耐えて長い伝統を誇ったアイルランド議会は、1800年に閉鎖に追い込まれました。このときグレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立して、アイルランド全土が連合王国の一部となったためです。その議会は、当然ロンドンのウェストミンスターです。そして、ロンドンの議会におけるアイルランドの議席はマイノリティになります。アイルランドはこのとき完全に独立を失いました。

トリニティ・カレッジ トリニティ・カレッジ

広くない道路をはさんでアイルランド銀行と向かい合っているのがダブリン大学トリニティ・カレッジ(the College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth

near Dublin / Coláiste Thríonóid Naofa Neamhroinnte na Banríona Eilís gar do

Bhaile Átha Cliath)。1592年に設立されたアイルランド最古の、というか英語圏でも屈指の歴史をもつ高等教育機関です。私の専門である(ほんとか?)教育史の知識で申しますと、中世のユニヴェルジタス(大学)というのは王権から相対的に自律しているものが多かったのですが、トリニティ・カレッジに関しては正式名称にエリザベス1世の名が入っていることからもわかるように、イングランド王権がじきじきにこの地を選んで創立した王立大学の意味合いを強くもっていました。当時も今もアイルランドではカトリックがマジョリティなのですが、このカレッジは18世紀まで国教会の信徒しか入学を認めませんでした。要は支配層であるイングランド人やそれにつらなる国教会系のエリートのための学校だったということですね。

キャンパスは開放されていて、ダブリンの観光スポットの1つにもなっています。ガイドツアーみたいなグループも見かけました。ここの図書館に「ケルズの書」(The Book of Kells)というお宝が所蔵されています。8世紀ごろに成立した聖書の大型写本ですね。キャンパスは町なかにあるのにもかかわらず広々としていて、芝生の緑があざやか。風はあるもののお天気がいいので寒さはほとんど感じません。この冬の東京はなぜか猛烈に寒かったので、欧州に来てむしろほっとする感じがします。

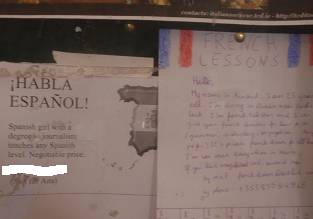

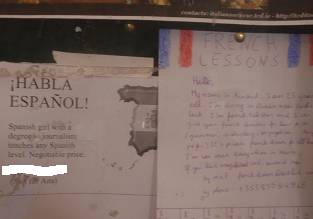

(左)カレッジの掲示板で見かけた「スペイン語/フランス語を教えます」という学生の告知 (右)当大学のOBで『フランス革命の省察』の著者エドマンド・バーク

近代の連合王国は、フランスとともに、世界の各地域を植民地化し経済的にも文化・社会的にも従属させる構造をつくり出したことに対する重い責任を負っています。ただ、連合王国の植民地一般とアイルランドでは、いささか事情が異なります。それは、(1)近代に入ってからではなく中世後期からの支配構造が存在したこと、(2)遠隔地ではなく隣接地であること、(3)アイルランド全島の統一的独立という状況が果たされなかったこと、といった点です。かつて植民地支配した「国」がすぐ隣に現存し、いまだ強大な力をもっているというのはどういう心持ちなのか、アイルランドの人に訊ねてみたいところではあります。ユーラシアの反対側にある「国」の人に、ネットの膨脹した記事ではなくナマの声として聞いてみたら、アイルランドと似ているのかそうでもないのか、そのあたりも気になります。

PART2へつづく

■本稿では、国際連合および欧州連合に加盟する主権国家を指す際に、日本語では次の表記を用います。

アイルランド共和国 → アイルランド共和国

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 → 連合王国

「連合王国」表記は、歴史上存在したグレートブリテン連合王国、グレートブリテン及びアイルランド連合王国にも適用します。

■本稿で「アイルランド」と表記するのは、当該の地域、とくにアイルランド島を指す場合です。歴史的に主権国家が成立する前に関してはとくにその表記になります。当然のことながら、この場合には2014年現在の主権国家の国境は視野の外に置いています。

■アイルランド共和国ならびに連合王国の公用語であるEnglishの言語名は、日本語で「英語」と表記します。この表記には多々問題があるのを承知しており、とくに本稿の問題意識に沿って考えれば、アングル語、イングランド語、イギリス語などさまざまな表記が可能でありましょうが、どれも問題の本質を十分に示すことができないため、あえて日本での慣例に従います。

■この旅行当時の為替相場はだいたい1ユーロ=140円くらい、1英ポンド=170円くらいでした。

|